会社の窮地を救うのはいつも「破天荒な作品」/和田康宏×原 浩×安藤武博クリエイター鼎談【前編】

多くの熱狂的なファンを獲得し、「箱庭ゲーム」に新たな革命をもたらした『Birthdays the Beginning(以下、Birthdays)』。その開発を手掛けたトイボックス・和田康宏氏とアークシステムワークスの原浩氏、そしてプロデューサーでありながらゲームDJとしても活躍する安藤武博。「新しいことへの挑戦」を恐れず、常に前を向き続ける3人のクリエイターがそれぞれの「クリエイター論」をぶつけ合う鼎談企画をお届けする。

前編では、そもそも『Birthdays』がなぜ生まれたのか……そのきっかけから、商業的にヒットする作品の作りかたなどを包み隠さずに語ってもらった。

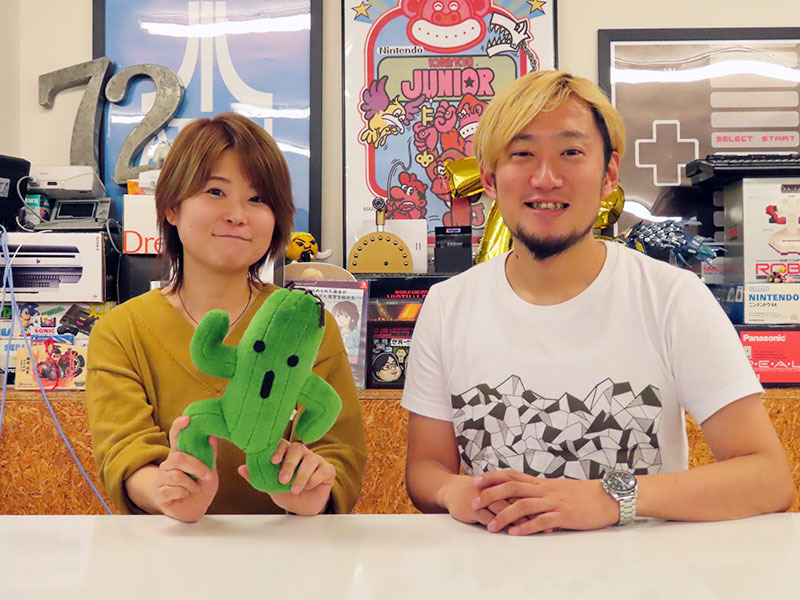

和田康宏氏(写真中央)

トイボックスの代表取締役社長。『Birthdays the Beginning』ではプロデューサーとして開発の指揮を執った。『牧場物語』シリーズのディレクションなどを手掛けてきたことでも有名。

原 浩氏(写真左)

アークシステムワークス所属のゲームクリエイター。『Birthdays the Beginning』では、アークシステムワークスのプロデューサーとして開発に取り組んだ。代表作に『アルカナハート3 ラブマックス!!!!!』アークシステムワークスサイドのディレクション担当、『どぎめぎインリョクちゃん』企画開発、その他、家庭用からスマホまで参加タイトル多数。

トイボックスの代表取締役社長。『Birthdays the Beginning』ではプロデューサーとして開発の指揮を執った。『牧場物語』シリーズのディレクションなどを手掛けてきたことでも有名。

原 浩氏(写真左)

アークシステムワークス所属のゲームクリエイター。『Birthdays the Beginning』では、アークシステムワークスのプロデューサーとして開発に取り組んだ。代表作に『アルカナハート3 ラブマックス!!!!!』アークシステムワークスサイドのディレクション担当、『どぎめぎインリョクちゃん』企画開発、その他、家庭用からスマホまで参加タイトル多数。

■制作においてもっとも大切なもの……それは「クリエイターの熱意」

安藤武博(以下、安藤):シシララTVで『Birthdays』を実況してから早くも2カ月以上が経ちました。ソフトの発売からは約半年が経過したわけですが、周囲の反響はいかがですか? 昔のゲームと違って今はアップデート対応ができるため、発売後も「これで終わった」という感覚はないかもしれませんけど。

和田康宏氏(以下、和田):自分としては、まだまだこのタイトルが世間のみなさまに認知されていないという印象が強いです。遊んでいただいている方には好評をいただいているので、まだ世間に浸透していないことは残念に思います。

和田康宏氏(以下、和田):自分としては、まだまだこのタイトルが世間のみなさまに認知されていないという印象が強いです。遊んでいただいている方には好評をいただいているので、まだ世間に浸透していないことは残念に思います。

安藤:番組でプレイしたときは、視聴者さんといっしょにすごく盛り上がりましたし、そのときの出演者だったゲーマータレントの梨蘭さんも、放送後に自分でソフトを購入するぐらいハマッていました。そういう意味では、もっと多くの人に魅力が伝わってほしいタイトルですね。キャラクターがかわいらしいし、環境シミュレーターとしての側面もあるので、小さいお子さんのいる家庭にもピッタリなタイトルだと思います。

原 浩氏(以下、原):我々アークシステムワークスとしても、どのようにして多くの方に本作の魅力をお伝えできるかは、大きな課題として考えています。この鼎談が掲載されるときには、9カ国に対応したSteam版も発売されているので、そこでさらに盛り上がってくれるとうれしいです。

原 浩氏(以下、原):我々アークシステムワークスとしても、どのようにして多くの方に本作の魅力をお伝えできるかは、大きな課題として考えています。この鼎談が掲載されるときには、9カ国に対応したSteam版も発売されているので、そこでさらに盛り上がってくれるとうれしいです。

安藤:『Birthdays』のような素晴らしい作品でも、なかなか知名度が上がらないというのは、昔に比べてエンターテイメント作品の数が増えたからでしょうね。毎週のようにたくさんのゲームが発売され、アプリタイトルが配信されている現状では、「ワクワクしながらゲームの発売日を待つ」という感覚はどんどん失われている気がします。それゆえ、すでに世間に認知されていて手に取られる機会が多い「キャラクターもの」のIPが増えてきているのが今のゲーム業界だと考えています。

原:おっしゃる通りですね。

安藤:もちろんそれを否定するつもりはありませんが、わたしとしてはやはり、常に新しいものを模索していきたいと思っていますし、トイボックスさんやアークシステムワークスさんのように、新しい遊びを提供しようという思いが強い開発会社さんやクリエイターさんには強く共感を覚えます。『Birthdays』に関しては、おそらく『マインクラフト』のようなサンドボックス系のゲームが世間で流行しているというマーケティング戦略のもとに開発に着手した経緯はあると思うのですが、それだけに留まらない「クリエイティブな熱量」を感じるんですよね。

原:おっしゃる通りですね。

安藤:もちろんそれを否定するつもりはありませんが、わたしとしてはやはり、常に新しいものを模索していきたいと思っていますし、トイボックスさんやアークシステムワークスさんのように、新しい遊びを提供しようという思いが強い開発会社さんやクリエイターさんには強く共感を覚えます。『Birthdays』に関しては、おそらく『マインクラフト』のようなサンドボックス系のゲームが世間で流行しているというマーケティング戦略のもとに開発に着手した経緯はあると思うのですが、それだけに留まらない「クリエイティブな熱量」を感じるんですよね。

和田:ありがとうございます。自分もオリジナルの作品、独自の世界を作れるクリエイターは、しっかりと責任を持ってオリジナル作品を作るべきだと思います。初代プレイステーションの黎明期には、いわゆる「クソゲー」と呼ばれるものも含めて、とんでもないゲームがたくさん出ていました。あの時代はゲーム業界全体にすごく勢いがあったし、ユーザーさんたちにも活気があった。あの時代をぜひまた再現させたいですよね。

安藤:わたしの番組でもPS初期のゲームを取り上げることは多いですが、あの頃の作品は本当にバラエティに富んでいましたよね。とても伸び伸びとしていて、「どんなものでも遊びに変えてやろう」という意気込みを感じます。

和田:それがまさにエンターテイメントというものだと思います。PS市場だけでなく、そのライバルハードであったセガサターンも『シーマン』のような前衛的なゲームを発表していましたしね。

原:安藤さんがPSでプロデュースした『鈴木爆発』は、まさにその「前衛的な作品」の筆頭だと思っています(笑)。

安藤:『鈴木爆発』はわたしの処女作にあたるのですが、初めてであるがゆえ、無知であるがゆえに生まれた奇跡がありました。いろいろと常識がわかっていなかったので、突拍子もない企画書を作ってプレゼンに挑んだわけですが、そのときの上司に「ゲームというのはインプットとアウトプットでしか構成されていないんだ。お前のような広告代理店みたいなプレゼンテーションをする若造には、10年わからないことだ」と言われました。

安藤:わたしの番組でもPS初期のゲームを取り上げることは多いですが、あの頃の作品は本当にバラエティに富んでいましたよね。とても伸び伸びとしていて、「どんなものでも遊びに変えてやろう」という意気込みを感じます。

和田:それがまさにエンターテイメントというものだと思います。PS市場だけでなく、そのライバルハードであったセガサターンも『シーマン』のような前衛的なゲームを発表していましたしね。

原:安藤さんがPSでプロデュースした『鈴木爆発』は、まさにその「前衛的な作品」の筆頭だと思っています(笑)。

安藤:『鈴木爆発』はわたしの処女作にあたるのですが、初めてであるがゆえ、無知であるがゆえに生まれた奇跡がありました。いろいろと常識がわかっていなかったので、突拍子もない企画書を作ってプレゼンに挑んだわけですが、そのときの上司に「ゲームというのはインプットとアウトプットでしか構成されていないんだ。お前のような広告代理店みたいなプレゼンテーションをする若造には、10年わからないことだ」と言われました。

原:手厳しいですね(苦笑)。

安藤:ええ。今ならその言葉の意味も理解できるのですが、当時はそれがわからなかったし、わからなかったからこそ無邪気に、熱意だけでどんどん突っ走って、結果として『鈴木爆発』という作品がこの世に生まれたのだと思います。

和田:モノづくりにいちばん重要なのは熱量であることは間違いありませんよね。そういった熱意のある人物が中心にいなければ、マーケティングのデータや商売の理屈も役に立ちませんし、ロジックが完璧だったとしてもプロジェクトは成功しないのではないでしょうか。

安藤:ちなみに、わたしが『鈴木爆発』を手掛けていたのは1998年ごろですが、そのとき和田さんはどのような立ち位置でどのような作品に携わられていました?

和田:96年にスーパーファミコンで『牧場物語』を発売したので、次はPSのソフトを発表しようと考えていた時期ですかね。そういえば96年は『ポケットモンスター』が発売された年で、ゲームボーイが再び盛り上がっていた時期でもありました。

安藤:家庭の押し入れに眠っていたゲームボーイが、一斉に目を覚ましましたね。今で例えるなら、これからもういちどPSPが流行するようなものですから、それはもうとんでもないことでした。『ポケモン』もクリエイターの熱意が凝縮されて生まれたタイトルですし、1本のゲームが常識を覆すところを目の当たりにしたわけですよね。ところで、和田さんは先ほどゲーム制作には熱量が重要とおっしゃっていましたが、その思いは『牧場物語』の頃から、すでに大切にされておられたのでしょうか?

和田:大切にしていたというよりは、それがなければ作れないんですよ。ゲーム作りってうまくいかないこと、ツラいことばかりですから、それを熱意を持って乗り越えながら作っていくしかないんですよね。クリエイターではない普通の人であれば、絶対に途中でリタイアしてしまうと思います。

安藤:ええ。今ならその言葉の意味も理解できるのですが、当時はそれがわからなかったし、わからなかったからこそ無邪気に、熱意だけでどんどん突っ走って、結果として『鈴木爆発』という作品がこの世に生まれたのだと思います。

和田:モノづくりにいちばん重要なのは熱量であることは間違いありませんよね。そういった熱意のある人物が中心にいなければ、マーケティングのデータや商売の理屈も役に立ちませんし、ロジックが完璧だったとしてもプロジェクトは成功しないのではないでしょうか。

安藤:ちなみに、わたしが『鈴木爆発』を手掛けていたのは1998年ごろですが、そのとき和田さんはどのような立ち位置でどのような作品に携わられていました?

和田:96年にスーパーファミコンで『牧場物語』を発売したので、次はPSのソフトを発表しようと考えていた時期ですかね。そういえば96年は『ポケットモンスター』が発売された年で、ゲームボーイが再び盛り上がっていた時期でもありました。

安藤:家庭の押し入れに眠っていたゲームボーイが、一斉に目を覚ましましたね。今で例えるなら、これからもういちどPSPが流行するようなものですから、それはもうとんでもないことでした。『ポケモン』もクリエイターの熱意が凝縮されて生まれたタイトルですし、1本のゲームが常識を覆すところを目の当たりにしたわけですよね。ところで、和田さんは先ほどゲーム制作には熱量が重要とおっしゃっていましたが、その思いは『牧場物語』の頃から、すでに大切にされておられたのでしょうか?

和田:大切にしていたというよりは、それがなければ作れないんですよ。ゲーム作りってうまくいかないこと、ツラいことばかりですから、それを熱意を持って乗り越えながら作っていくしかないんですよね。クリエイターではない普通の人であれば、絶対に途中でリタイアしてしまうと思います。

安藤:わかります。どの仕事にも向き不向きはあると思いますが、この業界はとくに感じますね。技術や知識も重要ですが、何よりも貪欲に熱意があることが重要。

和田:オリジナル作品を制作するにあたっては、とくに顕著ですよね。完成しなければまったく存在しないことと同じですから。

安藤:和田さんの作品はプレイヤーの手にゆだねて自由に遊んでもらうような作品が多いため、そこまでストーリーやキャラクターには比重を置いていないと思うのですが、心の奥底ではどこに情熱を注いでいるのでしょうか。

和田:根底としてほかの人と同じことをしても意味がないという考えがあり、そこからアイディアを考えていきます。ただ『Birthdays』の場合は前からずっと作りたいと思っていたタイトルなんです。

和田:オリジナル作品を制作するにあたっては、とくに顕著ですよね。完成しなければまったく存在しないことと同じですから。

安藤:和田さんの作品はプレイヤーの手にゆだねて自由に遊んでもらうような作品が多いため、そこまでストーリーやキャラクターには比重を置いていないと思うのですが、心の奥底ではどこに情熱を注いでいるのでしょうか。

和田:根底としてほかの人と同じことをしても意味がないという考えがあり、そこからアイディアを考えていきます。ただ『Birthdays』の場合は前からずっと作りたいと思っていたタイトルなんです。

安藤:そのアイディアはいつぐらいから温められていたのでしょうか?

和田:小さいときにみた『ドラえもん』の「地球セット」が発想の源です。もともと宇宙とか生命の誕生といった題材が好きで、ゲーム業界に入ったのもそういったゲームを作りたかったから。ただ、PS2のころになると市場もキャラクターものが主流になっていくので、なかなか思い描いていたゲームを作らせてもらえなかったんですよね(笑)。当時所属していたマーベラスでの立場も上がっていってしまったので、正直なところ、自分の権限で作ろうと思えば作れたとは思うのですが、それで失敗してしまったら下の人間に何を言っても説得力がなくなると思うと、挑戦できませんでした。今思うと情けないお話しですね(苦笑)。

安藤:偉くなればなるほどリスクも大きくなり、逆に作ることが難しくなったりしますよね。

和田:それでも新しいものを作ろうとがんばっていたのですが、だんだんモノづくりよりもマネジメントのほうに仕事が移行していってしまい、「これは何か違うな……」と。そうして「自分はなにをしているんだろう」と考えているときに、グラスホッパー・マニファクチュアの須田さん(※1)にお誘いを受けたんです。そのあと、当時のマーベラスの代表取締役社長である中山さん(※2)に「僕はマネジメントではなくモノづくりがしたいんです」と告げたところ、その意思をご理解いただき、グラスホッパーに移籍しました。ただ、結果的にはそこでもマネジメントの仕事が中心になってしまいまして……(笑)。

(※1)須田さん……グラスホッパー・マニファクチュアのCEOである須田剛一さん。ゲームデザイナー、ゲームディレクター、シナリオライターとして活躍している。代表作に『シルバー事件』、『NO MORE HEROES』シリーズ、『LET IT DIE』など。

(※2)中山さん……株式会社マーベラスの代表取締役会長CEOである中山晴喜さん。バンダイ、セガを経てマーベラスの前身となる株式会社マーベラスエンターテイメントを設立した。

安藤:せっかくモノ作りがしたくて移籍したのにですか?

和田:ええ。そういう経験を持った人間が求められていたという側面も大きいのですが。とはいえこれでは本末転倒ということで、今度は須田さんにも中山さんと同様の相談をして辞めさせていただき、自分で「トイボックス」という会社を設立したんです。

和田:小さいときにみた『ドラえもん』の「地球セット」が発想の源です。もともと宇宙とか生命の誕生といった題材が好きで、ゲーム業界に入ったのもそういったゲームを作りたかったから。ただ、PS2のころになると市場もキャラクターものが主流になっていくので、なかなか思い描いていたゲームを作らせてもらえなかったんですよね(笑)。当時所属していたマーベラスでの立場も上がっていってしまったので、正直なところ、自分の権限で作ろうと思えば作れたとは思うのですが、それで失敗してしまったら下の人間に何を言っても説得力がなくなると思うと、挑戦できませんでした。今思うと情けないお話しですね(苦笑)。

安藤:偉くなればなるほどリスクも大きくなり、逆に作ることが難しくなったりしますよね。

和田:それでも新しいものを作ろうとがんばっていたのですが、だんだんモノづくりよりもマネジメントのほうに仕事が移行していってしまい、「これは何か違うな……」と。そうして「自分はなにをしているんだろう」と考えているときに、グラスホッパー・マニファクチュアの須田さん(※1)にお誘いを受けたんです。そのあと、当時のマーベラスの代表取締役社長である中山さん(※2)に「僕はマネジメントではなくモノづくりがしたいんです」と告げたところ、その意思をご理解いただき、グラスホッパーに移籍しました。ただ、結果的にはそこでもマネジメントの仕事が中心になってしまいまして……(笑)。

(※1)須田さん……グラスホッパー・マニファクチュアのCEOである須田剛一さん。ゲームデザイナー、ゲームディレクター、シナリオライターとして活躍している。代表作に『シルバー事件』、『NO MORE HEROES』シリーズ、『LET IT DIE』など。

(※2)中山さん……株式会社マーベラスの代表取締役会長CEOである中山晴喜さん。バンダイ、セガを経てマーベラスの前身となる株式会社マーベラスエンターテイメントを設立した。

安藤:せっかくモノ作りがしたくて移籍したのにですか?

和田:ええ。そういう経験を持った人間が求められていたという側面も大きいのですが。とはいえこれでは本末転倒ということで、今度は須田さんにも中山さんと同様の相談をして辞めさせていただき、自分で「トイボックス」という会社を設立したんです。

安藤:「モノを作りたい」という明確な意思が、会社設立のきっかけだったんですね。先日のマーベラス高木さん(※3)との対談でも話題に上がったのですが、わたしはクリエイターが管理職になるのは日本のゲーム業界にとってよくない部分だと思っています。

(※3)高木さん……株式会社マーベラスの高木謙一郎さん。『閃乱カグラ』シリーズや『VALKYRIE DRIVE』シリーズなどを手掛ける「爆乳プロデューサー」。シシララTVの生放送にも数多く出演してくれている。

原:私の会社も同じですね。会社が大きくなり、組織として成り立っていくにつれて、同じ現象が起きつつあります。

安藤:意外ですね。アークさんは石渡太輔さん(※4)しかり、森利道さん(※5)しかり、クリエイターがずっと作り続けながら前に進んでいる企業というイメージがありますけど。

(※4)石渡太輔さん……アークシステムワークスの取締役兼、ゲームクリエイター。代表作である『ギルティギア』シリーズでは、ディレクター業のみならず、ストーリーの原案、キャラクターデザインやイラスト、BGMの作曲なども手掛けている。

(※5)森利道さん……アークシステムワークスの取締役兼、ゲームクリエイター。『ブレイブルー』シリーズを立ち上げ、プロデューサー、シナリオ、キャラクターイラストを手掛けている。

原:もちろん作ってはいるのですが、制作をしながらマネジメントにも手を出さざるをえない「プレイングマネージャー」状態のスタッフがかなり多いです。それゆえに、みんな苦労していますね。それぞれがゲームを作りたくて入社している人間ばかりなので、いきなり「今日から君はマネージャーとしてがんばってくれ」と言われても嫌でしょうし。

安藤:そういうことであれば、最初からマネジメント業務を希望している人を募集してみるのもいいかもしれませんね。

原:それもひとつの手段かもしれません。

(※3)高木さん……株式会社マーベラスの高木謙一郎さん。『閃乱カグラ』シリーズや『VALKYRIE DRIVE』シリーズなどを手掛ける「爆乳プロデューサー」。シシララTVの生放送にも数多く出演してくれている。

原:私の会社も同じですね。会社が大きくなり、組織として成り立っていくにつれて、同じ現象が起きつつあります。

安藤:意外ですね。アークさんは石渡太輔さん(※4)しかり、森利道さん(※5)しかり、クリエイターがずっと作り続けながら前に進んでいる企業というイメージがありますけど。

(※4)石渡太輔さん……アークシステムワークスの取締役兼、ゲームクリエイター。代表作である『ギルティギア』シリーズでは、ディレクター業のみならず、ストーリーの原案、キャラクターデザインやイラスト、BGMの作曲なども手掛けている。

(※5)森利道さん……アークシステムワークスの取締役兼、ゲームクリエイター。『ブレイブルー』シリーズを立ち上げ、プロデューサー、シナリオ、キャラクターイラストを手掛けている。

原:もちろん作ってはいるのですが、制作をしながらマネジメントにも手を出さざるをえない「プレイングマネージャー」状態のスタッフがかなり多いです。それゆえに、みんな苦労していますね。それぞれがゲームを作りたくて入社している人間ばかりなので、いきなり「今日から君はマネージャーとしてがんばってくれ」と言われても嫌でしょうし。

安藤:そういうことであれば、最初からマネジメント業務を希望している人を募集してみるのもいいかもしれませんね。

原:それもひとつの手段かもしれません。

■完成度80%でのプロデューサー交代は異例? その理由とは

安藤:ところで、原さんは『Birthdays』が80%から90%ぐらい完成している状態から本作のプロデューサーになった。かなり特殊な立ち位置だと思うのですが、実際に携わってみていかがでしたか?

原:立場としてはアシスタント・アシスタント・アシスタントプロデューサーぐらいの気持ちです(笑)。和田さんの考えておられる本作の魅力を最大限に生かしつつ、遊んでいるときに少し不便だなと感じる部分の修正を提案する……といった形で。

原:立場としてはアシスタント・アシスタント・アシスタントプロデューサーぐらいの気持ちです(笑)。和田さんの考えておられる本作の魅力を最大限に生かしつつ、遊んでいるときに少し不便だなと感じる部分の修正を提案する……といった形で。

和田:原さんがチームに入るまでは、正直すごく不便なゲームでした。でもゲームを楽しくするためにわざと不便にしている部分もあるんですよ。不便というか、ユーザーさんに手間をかけて遊んで欲しかったんですけど。

安藤:車で例えるならば、オートマはすごく便利だけど、ミッションでギアチェンジをする楽しさというもある。それを感じてほしいということですね。

和田:はい。その例えはかなり近いです。

安藤:最近はオートで操作を進めてくれるゲームも多いですが、昔はその手間を乗り越える楽しさがありましたよね。和田さんとしてはその感動をよみがえらせようという思いもあるのでしょうか?

和田:明確にありますね。もちろん、そこがいちばん重要というわけではありませんが。なので、原さんに修正をお願いされても「ここはこのままでいいんです。こうじゃないとダメなんです」と、頑なに直さなかった部分はいくつもあります。

安藤:車で例えるならば、オートマはすごく便利だけど、ミッションでギアチェンジをする楽しさというもある。それを感じてほしいということですね。

和田:はい。その例えはかなり近いです。

安藤:最近はオートで操作を進めてくれるゲームも多いですが、昔はその手間を乗り越える楽しさがありましたよね。和田さんとしてはその感動をよみがえらせようという思いもあるのでしょうか?

和田:明確にありますね。もちろん、そこがいちばん重要というわけではありませんが。なので、原さんに修正をお願いされても「ここはこのままでいいんです。こうじゃないとダメなんです」と、頑なに直さなかった部分はいくつもあります。

安藤:それは原さんからすればたいへんだったのではないでしょうか。「そうはいっても直してくれないとお客様からクレームが来てしまうだろうし」と、マネジメントの立場としては判断せざるをえないものもあったのでは?

原:そうですね。お客様はゲームの便利さでも作品を評価するので、はたして和田さんの思いを受け取ってもらえるのかという不安はありました。

和田:ずっと不安になっていましたよね(苦笑)。

原:そうですね。お客様はゲームの便利さでも作品を評価するので、はたして和田さんの思いを受け取ってもらえるのかという不安はありました。

和田:ずっと不安になっていましたよね(苦笑)。

安藤:原さんは和田さんの個性をしっかり残しながら、とても丁寧に作品をサポートしていますよね。わたしはそれが和田さんの色であると思っているのですが、ほかのプロジェクトでは異なっていたりするのでしょうか?

原:いえ、結構その方のセンスに合わせるタイプですね、僕は(笑)。

安藤:臨機応変なスタイルですね。自分はスタッフとバチバチやり取りしながら制作するタイプ。これは時代なのかもしれませんが、最近は最初からきちんと予算内に収まっている企画を立てるような人が多いように感じていて、どうしてもそれが本当にやりたいことなのか考えてしまいます。制作スタッフがやりたいことを考えて、それで予算が足りないのであればプロデューサーがかき集めてくればいいんですよ。

和田:真面目なクリエイターが増えましたよね。もちろん優秀ではあるんですけど、しっかりしすぎていてそこがちょっともったいなく思えてしまう。型破りな発想がでにくいというか……。

安藤:ちゃんとした人がゲーム会社に就職するようになったんでしょうね。当時の破天荒な人たちが作ったゲームに感化されてクリエイターを目指した人も、年齢を重ねて真面目な大人になってからゲーム会社に就職したのだと思います。それに面接の項目にグループディスカッションがあったりするため、ゲーム会社も波風を立てない人材を求めている部分もあるのではないでしょうか。

和田:それはもちろん悪いことではないと思いますが、物足りなく感じる部分もありますよね。

安藤:コミュニケーションの取りかた自体が変わったのでしょうね。ただ情熱だけは変わってほしくはないと思います。原さんは我々に比べればお若いと思いますが、『Birthdays』で和田さんとお仕事をしてみていかがでしたか?

原:いえ、結構その方のセンスに合わせるタイプですね、僕は(笑)。

安藤:臨機応変なスタイルですね。自分はスタッフとバチバチやり取りしながら制作するタイプ。これは時代なのかもしれませんが、最近は最初からきちんと予算内に収まっている企画を立てるような人が多いように感じていて、どうしてもそれが本当にやりたいことなのか考えてしまいます。制作スタッフがやりたいことを考えて、それで予算が足りないのであればプロデューサーがかき集めてくればいいんですよ。

和田:真面目なクリエイターが増えましたよね。もちろん優秀ではあるんですけど、しっかりしすぎていてそこがちょっともったいなく思えてしまう。型破りな発想がでにくいというか……。

安藤:ちゃんとした人がゲーム会社に就職するようになったんでしょうね。当時の破天荒な人たちが作ったゲームに感化されてクリエイターを目指した人も、年齢を重ねて真面目な大人になってからゲーム会社に就職したのだと思います。それに面接の項目にグループディスカッションがあったりするため、ゲーム会社も波風を立てない人材を求めている部分もあるのではないでしょうか。

和田:それはもちろん悪いことではないと思いますが、物足りなく感じる部分もありますよね。

安藤:コミュニケーションの取りかた自体が変わったのでしょうね。ただ情熱だけは変わってほしくはないと思います。原さんは我々に比べればお若いと思いますが、『Birthdays』で和田さんとお仕事をしてみていかがでしたか?

和田:「なんだ、このクソジジイ」とか思っていたでしょう?(笑)

原:いやいや、まさか(笑)。ただ私が参加したときには『Birthdays』はほぼ完成していましたし、和田さんとうちの社長が何度も会議を重ねて作り上げた作品なので、今さらわたしが口を出すことはあまりなかったんですよ。あえて言うなら「図鑑機能を楽しく見せたい」と提案をさせていただいたくらいかと。

安藤:そこが原さんのこだわりポイントだったと。

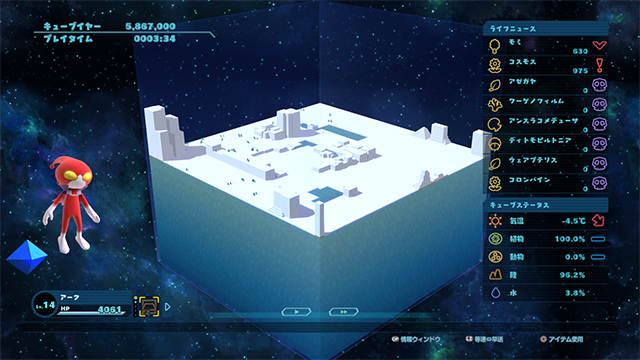

原:そうですね。自分の島を作るという本作の魅力がより伝わるかなと思いました。

和田:どうしても画面が地味になってしまい、作品の魅力が伝わりづらいというのは原さんが懸念していた部分で、自分も感じていたことでした。

安藤:自分もプロデューサーという立場なので、原さんの気持ちが分かります。でも画面が地味になってしまうのはサンドボックス系のゲームの宿命ですよね。

原:ほかには簡単に遊べる「チャレンジモード」の実装も提案させていただいたりしましたね。

和田:そうですね。「チャレンジモード」は、ほぼ作品が出来上がったあとに入れたモードなんです。

安藤:大変でしたね(笑)。これは元も子もない質問になってしまいますが、なぜ8割方作品が完成している段階で原さんがプロデューサーとして本作にたずさわることになったのでしょうか? それまではプロデューサーは不在だったのですか?

和田:先ほどのお話にも出ましたが、もともとは木戸岡社長がプロデューサーだったんです。木戸岡さんには農業系のアプリゲームとして人気がある『ヘイ・デイ』のような作品を作ってほしいとお願いされたのですが、『牧場物語』の競合になってしまう作品を作りたくないこともあって、最初はお断りしたんです。

原:『ヘイ・デイ』や『牧場物語』というか、アークとしては今後シミュレーショゲーム全体に力を入れていきたかった側面はあります。

原:いやいや、まさか(笑)。ただ私が参加したときには『Birthdays』はほぼ完成していましたし、和田さんとうちの社長が何度も会議を重ねて作り上げた作品なので、今さらわたしが口を出すことはあまりなかったんですよ。あえて言うなら「図鑑機能を楽しく見せたい」と提案をさせていただいたくらいかと。

安藤:そこが原さんのこだわりポイントだったと。

原:そうですね。自分の島を作るという本作の魅力がより伝わるかなと思いました。

和田:どうしても画面が地味になってしまい、作品の魅力が伝わりづらいというのは原さんが懸念していた部分で、自分も感じていたことでした。

安藤:自分もプロデューサーという立場なので、原さんの気持ちが分かります。でも画面が地味になってしまうのはサンドボックス系のゲームの宿命ですよね。

原:ほかには簡単に遊べる「チャレンジモード」の実装も提案させていただいたりしましたね。

和田:そうですね。「チャレンジモード」は、ほぼ作品が出来上がったあとに入れたモードなんです。

安藤:大変でしたね(笑)。これは元も子もない質問になってしまいますが、なぜ8割方作品が完成している段階で原さんがプロデューサーとして本作にたずさわることになったのでしょうか? それまではプロデューサーは不在だったのですか?

和田:先ほどのお話にも出ましたが、もともとは木戸岡社長がプロデューサーだったんです。木戸岡さんには農業系のアプリゲームとして人気がある『ヘイ・デイ』のような作品を作ってほしいとお願いされたのですが、『牧場物語』の競合になってしまう作品を作りたくないこともあって、最初はお断りしたんです。

原:『ヘイ・デイ』や『牧場物語』というか、アークとしては今後シミュレーショゲーム全体に力を入れていきたかった側面はあります。

和田:そうですね。それで「シミュレーションゲームであれば、こういうことができます」と提案させていただいたのが、この『Birthdays』でした。最初の2カ月ぐらいで原型を作ったのですが、そのあとはまったく口をはさんできたりはせず、自由に制作させてくれました。そのせいか、『Birthdays』を制作していることはアーク社内のほとんどの人間が知らなかったほどで(笑)。

原:じつは、私も知りませんでした。

安藤:通常の執行ラインとは別のところで動いていたんですね。でも、それはある意味で健全かもしれない。というのも、会社の経営が大変なときにゲリラ的に活動していたタイトル、破天荒に動いていたタイトルこそがヒットすることが多いと思っているんです。たとえば、カプコンさんの看板タイトルである『バイオハザード』も、最初はそういった立ち位置のタイトルだったと聞いたことがあります。

和田:そういえば、『モンスターハンター』もそういったタイトルだったと聞いたこともありますね。

安藤:わたしがプロデュースした『ソングサマナー』も商業的に成功したのですが、発売前は「iPodでゲームとはどういうこと?」となかなか理解してもらえませんでした(笑)。

原:なるほど(笑)。

原:じつは、私も知りませんでした。

安藤:通常の執行ラインとは別のところで動いていたんですね。でも、それはある意味で健全かもしれない。というのも、会社の経営が大変なときにゲリラ的に活動していたタイトル、破天荒に動いていたタイトルこそがヒットすることが多いと思っているんです。たとえば、カプコンさんの看板タイトルである『バイオハザード』も、最初はそういった立ち位置のタイトルだったと聞いたことがあります。

和田:そういえば、『モンスターハンター』もそういったタイトルだったと聞いたこともありますね。

安藤:わたしがプロデュースした『ソングサマナー』も商業的に成功したのですが、発売前は「iPodでゲームとはどういうこと?」となかなか理解してもらえませんでした(笑)。

原:なるほど(笑)。

安藤:ゲームは正しい手順を踏んで頑張れば売れるわけではないし、すごいメンバーが集まっても売れるわけではないんですよね。ゲリラ的に勝手なことをするのはサラリーマンの視点でみればいけないことなのかもしれませんが、わたしは肯定したいですね。きっと木戸岡さんもおもしろいものができると確信して、和田さんにお願いしたんだと思います。

和田:どうしても会社の承認ルートを通るとこじんまりとしてしまいますよね。大きく外さないけど大きく当たることもない。それは悪いことではないのですが、そればかりだとつまらないかな、と。

和田:どうしても会社の承認ルートを通るとこじんまりとしてしまいますよね。大きく外さないけど大きく当たることもない。それは悪いことではないのですが、そればかりだとつまらないかな、と。

■ゲームを開発していて楽しい瞬間はいつ?

安藤:では、そんなお2人がゲームを開発していて楽しいと感じる瞬間ってどんなときですか?

原:わたしは制作の最初と最後ですね。無尽蔵にアイディアを出しているときと、最後のブラッシュアップをしているときは楽しいです。逆に制作の道中はとにかくキツい(苦笑)。「なんでこんなにこのゲームはつまらないのだろう」と自問自答を繰り返してしまいます。

安藤:でも、ある日突然おもしろくなる瞬間があるんですよね。プロデューサーとして最高に興奮する瞬間です。

原:たとえばアクションゲームだと「このアクションにはこういう意味があるんだ」と自分自身で気付く瞬間があります。そしてそのアクションを生かすためのステージを新たに作ったりと、幅が広がっていくんですよね。そのときは心から幸せを感じます。

安藤:原さんは生粋のクリエイターですね。ゲームを作り続けるべきだと思います。

原:ありがとうございます。アークはプロデューサーがプランナーやディレクターを兼ねていたりするので、自由に制作できるんですよ。これが分かれていると、自分の頭の中にあることをわざわざ仕様としてまとめなければならなくならず、制作にかける時間が減ってしまいます。

安藤:そうですね。プロデューサーの仕事って交渉と説得ばかりですからね(笑)。和田さんはいかがですか?

和田:私は怒られているときがいちばん幸せですね。もちろんほめられることも普通にうれしいのですが、怒られると心の炎が燃え上がって、次の作品を作るエネルギーになるんですよ。

安藤:和田さんに限らず制作においてはマゾヒストの人は多いでしょうね。きっとマゾでないとやっていけないはず。ちなみに、これまでで一番印象的な怒られ方、文句なんかを覚えていたりはしますか?

和田:毎回怒られているので難しいのですが、よく覚えているのはわたしの作った『ホームタウンストーリー』がネット上で叩かれたときです。「ここをこうすればいいのに」という文章がたくさん書いてあり、その7割がやりたくてもできなかったことなので、じつに歯がゆい気持ちで見ていました。ただ、単純に作品をけなすというよりは、ゲームについて熱く語る人が多くて……なんというか感動しました。

安藤:クリエイターにとっていちばん嫌なのは「無関心なこと」ですから。「こうしたらいいのに」という意見をいただけるというのは、じつはうれしいことなんですよね。

和田:本当は『ホームタウンストーリー』はシミュレーションゲームとして作りたかったのですが、直しているうちに時間もお金も無くなってしまいアドベンチャーゲームになってしまいました。そこがすべてユーザーさんには見透かされていたんです。ただ、ゲーム作りはどれも何を入れて何を外すかという選択の連続ですし、時間がなかったとかお金がなかったとか、当時は言い訳したくありませんでした。

安藤:では、そんなお2人がゲームを開発していて楽しいと感じる瞬間ってどんなときですか?

原:わたしは制作の最初と最後ですね。無尽蔵にアイディアを出しているときと、最後のブラッシュアップをしているときは楽しいです。逆に制作の道中はとにかくキツい(苦笑)。「なんでこんなにこのゲームはつまらないのだろう」と自問自答を繰り返してしまいます。

安藤:でも、ある日突然おもしろくなる瞬間があるんですよね。プロデューサーとして最高に興奮する瞬間です。

原:たとえばアクションゲームだと「このアクションにはこういう意味があるんだ」と自分自身で気付く瞬間があります。そしてそのアクションを生かすためのステージを新たに作ったりと、幅が広がっていくんですよね。そのときは心から幸せを感じます。

安藤:原さんは生粋のクリエイターですね。ゲームを作り続けるべきだと思います。

原:ありがとうございます。アークはプロデューサーがプランナーやディレクターを兼ねていたりするので、自由に制作できるんですよ。これが分かれていると、自分の頭の中にあることをわざわざ仕様としてまとめなければならなくならず、制作にかける時間が減ってしまいます。

安藤:そうですね。プロデューサーの仕事って交渉と説得ばかりですからね(笑)。和田さんはいかがですか?

和田:私は怒られているときがいちばん幸せですね。もちろんほめられることも普通にうれしいのですが、怒られると心の炎が燃え上がって、次の作品を作るエネルギーになるんですよ。

安藤:和田さんに限らず制作においてはマゾヒストの人は多いでしょうね。きっとマゾでないとやっていけないはず。ちなみに、これまでで一番印象的な怒られ方、文句なんかを覚えていたりはしますか?

和田:毎回怒られているので難しいのですが、よく覚えているのはわたしの作った『ホームタウンストーリー』がネット上で叩かれたときです。「ここをこうすればいいのに」という文章がたくさん書いてあり、その7割がやりたくてもできなかったことなので、じつに歯がゆい気持ちで見ていました。ただ、単純に作品をけなすというよりは、ゲームについて熱く語る人が多くて……なんというか感動しました。

安藤:クリエイターにとっていちばん嫌なのは「無関心なこと」ですから。「こうしたらいいのに」という意見をいただけるというのは、じつはうれしいことなんですよね。

和田:本当は『ホームタウンストーリー』はシミュレーションゲームとして作りたかったのですが、直しているうちに時間もお金も無くなってしまいアドベンチャーゲームになってしまいました。そこがすべてユーザーさんには見透かされていたんです。ただ、ゲーム作りはどれも何を入れて何を外すかという選択の連続ですし、時間がなかったとかお金がなかったとか、当時は言い訳したくありませんでした。

安藤:わたしも『ヘビーメタルサンダー』を作ったとき、遊んでくれた方からは「これはミニゲーム付きのムービーじゃないか」と言われたことがあって。本当は格闘ゲームのような内容にしたかったのですが、わかりやすさを優先したことで、単純なじゃんけんバトルになってしまったんですよね。そこがプレイヤーにはつまらないと捉えられてしまった。当時は「ホントはもっと違うものにしたかったんだよ」と忸怩たる思いがありました。原さんも、同じような経験はありますか?

原:わたしは和田さんほど決定権のある立場でゲームを作ったことがないのですが、制作するときはクリエイターさんの作家性を大事にしています。そのため「直したほうがいいのかな」という部分があったとしても、自分から引くことも多いですね。

和田:じつは、全員が同じ方向を向いているプロジェクトって少ないですもんね。

安藤:制作において、最初に方向性を決めておくことは重要なんですよね。だからこそ、わたしは企画書を提出する段階ですでに、正式タイトルを決めておくことにしています。「王道RPGゲーム(仮)」とするよりは、『ケイオスリングス』と決めてから走り出したほうが、ほかのメンバーにこちらの意図を伝えやすいですからね。

それぞれの失敗談も包み隠さずに語ってくれた3名。後編では、「クリエイター論」に関するさらにディープな話題も飛び出すのでお楽しみに!

原:わたしは和田さんほど決定権のある立場でゲームを作ったことがないのですが、制作するときはクリエイターさんの作家性を大事にしています。そのため「直したほうがいいのかな」という部分があったとしても、自分から引くことも多いですね。

和田:じつは、全員が同じ方向を向いているプロジェクトって少ないですもんね。

安藤:制作において、最初に方向性を決めておくことは重要なんですよね。だからこそ、わたしは企画書を提出する段階ですでに、正式タイトルを決めておくことにしています。「王道RPGゲーム(仮)」とするよりは、『ケイオスリングス』と決めてから走り出したほうが、ほかのメンバーにこちらの意図を伝えやすいですからね。

それぞれの失敗談も包み隠さずに語ってくれた3名。後編では、「クリエイター論」に関するさらにディープな話題も飛び出すのでお楽しみに!

テキスト:カワチ(Makoto Kawachi) 1981年生まれ。ライター。ビジュアルノベルに目がないと公言するが、本当は肌色が多けれななんでもいい系のビンビン♂ライター。女性声優とセクシー女優が大好き。

ツイッターアカウント→カワチ@kawapi

(C)ARC SYSTEM WORKS/TOYBOX lnc.

シシララTV オリジナル記事