『ワルキューレの伝説』の「メインテーマ」はレジュメに書き込まれて生まれた──川田宏行×安藤武博 対談【サウンドコンポーザーに訊く!/連載第4回・前編】

長らくナムコ(現・バンダイナムコスタジオ)のサウンド担当として、ゲームミュージックファンに愛され続けてきた川田宏行氏。2015年、突然の独立に驚いたファンも多かったが、現在はオリジナルアルバムの制作を精力的に続けつつ、リスナーとの交流も積極的に広げている。そんな川田氏のナムコ時代から現在に至るまでの歴史を追っていく対談が実現! 前編となる今回は、ナムコ時代の話をメインにお届けします!

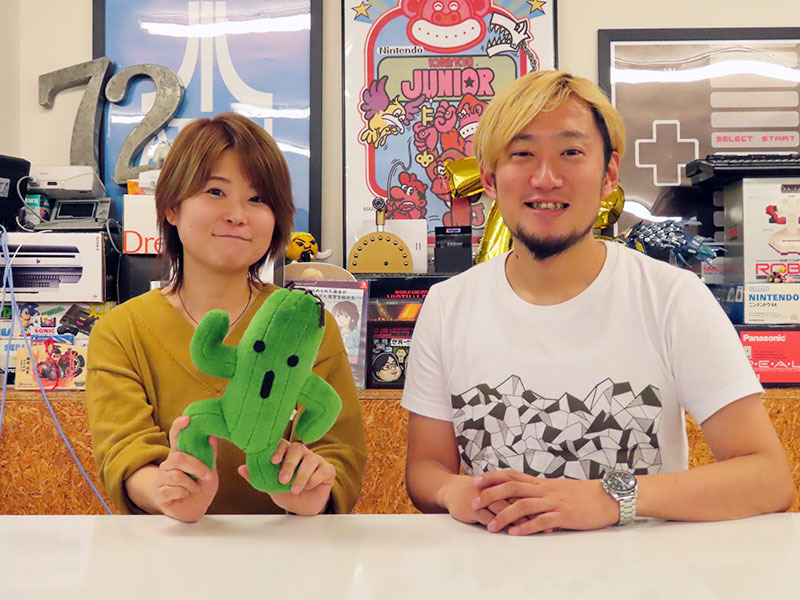

川田宏行氏(写真左)

1984年にナムコ(現・バンダイナムコスタジオ)に企画として入社し、後にサウンド部署へと異動。デビュー作の『スターラスター』をはじめ、システムIの1作目となった『妖怪道中記』や、多くのゲームミュージックファンを虜にした『ワルキューレの伝説』など、多数のゲームサウンドを手掛ける。2015年に独立し、引き続きゲームのサウンド制作に関わる傍ら、オリジナルアルバムの制作も行っている。

1984年にナムコ(現・バンダイナムコスタジオ)に企画として入社し、後にサウンド部署へと異動。デビュー作の『スターラスター』をはじめ、システムIの1作目となった『妖怪道中記』や、多くのゲームミュージックファンを虜にした『ワルキューレの伝説』など、多数のゲームサウンドを手掛ける。2015年に独立し、引き続きゲームのサウンド制作に関わる傍ら、オリジナルアルバムの制作も行っている。

■『ワルキューレの伝説』メインテーマの誕生秘話

安藤武博(以下、安藤):川田さんはかなり長い期間ナムコ、そしてバンダイナムコスタジオに勤められていましたよね。勤続年数はどれくらいになるのでしょうか?

川田宏行さん(以下、川田):そうですね。32年間ほど勤めていました。

安藤:32年! それはすごい。あと何年か在籍されていたら、それこそ定年を迎える形だったのでは?

川田:そうなんですよ。でも、定年することにとくに意義は感じていなかったので、そこへのこだわりはなかったですね。

安藤:川田さんと同じくらいの在籍歴を持つ方で、まだバンダイナムコスタジオに残られている方はいるのでしょうか?

川田:私より先に入社されている方ですとか、かなり上の立場となって長く在籍されている人もいますが、同じくらいの在籍期間の方はあまりいないと思います。

安藤:わたしがスクウェア・エニックスに在籍していたとき、最後の直属の上司だった方が、元ナムコで黎明期からのレジェンド、原口洋一さんなんですよ。

川田:なんと!

安藤:原口さんにはすごくお世話になりました。2016年に定年された際、私はすでに起業して独立していたのですが、盛大な定年パーティで送り出されるという。比較的若いこの業界では珍しいことですよね。

川田:原口さんは最後、開発部門ではなかったんですよね?

安藤:ええ。私が率いていた部門を管轄する、役員的な立場で関わられていました。ただ、最後まで現場感がある方でしたよ。原口さんの昔ばなしや武勇伝が毎度おもしろくて、毎度お話ししてもらうたびに聞き入っていました。

川田:ナムコには面白い方がいっぱいいましたからね(笑)。

安藤:そんなことを思い出しつつ、この対談前に川田さんの曲を聴いていました。川田さんはアーケードの作品に関わられることが多かったですよね? とくに『ワルキューレの伝説』の印象が強い。中学生時代にプレイしていましたが、アクション性が高くて難しかった。1プレイの料金が50円になって安く遊べるようになってから、何回もプレイしました。

川田:アーケードゲームってどうしても稼働率のことを考えて、ある程度難しくなるよう調整しちゃいますからね。

安藤:『ワルキューレの伝説』はストーリー性の強いゲームでしたから、アクションというよりはアクションRPGとして遊んでいました。ドラマチックで明るいメロディの音楽も、そのイメージにとてもマッチしていて大好きだったんです。『ワルキューレの伝説』の音楽は、どういうコンセプトで作っていったんですか?

川田:『ワルキューレの伝説』の「メインテーマ」は、最初のミーティングで配られたレジュメにその場でメロディをメモした記憶があります。あのゲームはストーリーを追っていく楽しさがあるので、音楽もお話の展開を広げていけるものを作ろうと思いました。それまで、アーケードにはそういったゲームはありませんでしたから、楽しかった。それまでにないものを作るっていうのは頼まれなくても常に心掛けていることなんですけど。これはもう、自分のなかのクセみたいなものですね。

安藤:川田さんの音楽を、最近の『アイドルマスター』のリミックス曲あたりまで聴かせていただいたんですが、黎明期から今に至るまで、ひとつひとつの音の粒の立ち方や旋律の美しさが尋常ではないと感じました。

透明感があって、クリアーなんですよね。普通なら音を上げがちなアルペジオの音をあえて後ろで小さい音で走らせていたりして、それがとても美しく聴こえる。アーケードゲームの音楽は、迫力を重視してドーンとサウンドを鳴らすことが多いと思うのですが、川田さんのサウンドはキラキラと粒立っているのが特徴的だと思っています。

川田:そこもやっぱりクセですね(笑)。頭のなかで鳴っている音があるので、それを忠実に再現しているだけなんですけど。

安藤:そのこだわりに対して、開発サイドから「このパートの音はもっと上げてほしい」といった要望はありませんでしたか?

川田:そういう細かな注文もなかったですし、そのゲームにどんなサウンドを付けていくかというのも自分で考えてやっていました。ナムコは音楽に理解ある企画とか、プログラマーが多かったんです。

趣味なんだけど玄人はだしのミュージシャンだったりとか、自分でシンセサイザーを作っちゃったりするクリエイターもいました。サウンド作りに対する理解力というか許容力があったので、いろいろなことができましたね。私はサウンドの企画はサウンドの担当者がやるべきだと思っていましたので、部署としてもそのスタンスを守るようにしていました。自分で考えて、自分で作っていく、というのが当時のナムコサウンドのひとつの大きな特徴だったんです。

安藤武博(以下、安藤):川田さんはかなり長い期間ナムコ、そしてバンダイナムコスタジオに勤められていましたよね。勤続年数はどれくらいになるのでしょうか?

川田宏行さん(以下、川田):そうですね。32年間ほど勤めていました。

安藤:32年! それはすごい。あと何年か在籍されていたら、それこそ定年を迎える形だったのでは?

川田:そうなんですよ。でも、定年することにとくに意義は感じていなかったので、そこへのこだわりはなかったですね。

安藤:川田さんと同じくらいの在籍歴を持つ方で、まだバンダイナムコスタジオに残られている方はいるのでしょうか?

川田:私より先に入社されている方ですとか、かなり上の立場となって長く在籍されている人もいますが、同じくらいの在籍期間の方はあまりいないと思います。

安藤:わたしがスクウェア・エニックスに在籍していたとき、最後の直属の上司だった方が、元ナムコで黎明期からのレジェンド、原口洋一さんなんですよ。

川田:なんと!

安藤:原口さんにはすごくお世話になりました。2016年に定年された際、私はすでに起業して独立していたのですが、盛大な定年パーティで送り出されるという。比較的若いこの業界では珍しいことですよね。

川田:原口さんは最後、開発部門ではなかったんですよね?

安藤:ええ。私が率いていた部門を管轄する、役員的な立場で関わられていました。ただ、最後まで現場感がある方でしたよ。原口さんの昔ばなしや武勇伝が毎度おもしろくて、毎度お話ししてもらうたびに聞き入っていました。

川田:ナムコには面白い方がいっぱいいましたからね(笑)。

安藤:そんなことを思い出しつつ、この対談前に川田さんの曲を聴いていました。川田さんはアーケードの作品に関わられることが多かったですよね? とくに『ワルキューレの伝説』の印象が強い。中学生時代にプレイしていましたが、アクション性が高くて難しかった。1プレイの料金が50円になって安く遊べるようになってから、何回もプレイしました。

川田:アーケードゲームってどうしても稼働率のことを考えて、ある程度難しくなるよう調整しちゃいますからね。

安藤:『ワルキューレの伝説』はストーリー性の強いゲームでしたから、アクションというよりはアクションRPGとして遊んでいました。ドラマチックで明るいメロディの音楽も、そのイメージにとてもマッチしていて大好きだったんです。『ワルキューレの伝説』の音楽は、どういうコンセプトで作っていったんですか?

川田:『ワルキューレの伝説』の「メインテーマ」は、最初のミーティングで配られたレジュメにその場でメロディをメモした記憶があります。あのゲームはストーリーを追っていく楽しさがあるので、音楽もお話の展開を広げていけるものを作ろうと思いました。それまで、アーケードにはそういったゲームはありませんでしたから、楽しかった。それまでにないものを作るっていうのは頼まれなくても常に心掛けていることなんですけど。これはもう、自分のなかのクセみたいなものですね。

安藤:川田さんの音楽を、最近の『アイドルマスター』のリミックス曲あたりまで聴かせていただいたんですが、黎明期から今に至るまで、ひとつひとつの音の粒の立ち方や旋律の美しさが尋常ではないと感じました。

透明感があって、クリアーなんですよね。普通なら音を上げがちなアルペジオの音をあえて後ろで小さい音で走らせていたりして、それがとても美しく聴こえる。アーケードゲームの音楽は、迫力を重視してドーンとサウンドを鳴らすことが多いと思うのですが、川田さんのサウンドはキラキラと粒立っているのが特徴的だと思っています。

川田:そこもやっぱりクセですね(笑)。頭のなかで鳴っている音があるので、それを忠実に再現しているだけなんですけど。

安藤:そのこだわりに対して、開発サイドから「このパートの音はもっと上げてほしい」といった要望はありませんでしたか?

川田:そういう細かな注文もなかったですし、そのゲームにどんなサウンドを付けていくかというのも自分で考えてやっていました。ナムコは音楽に理解ある企画とか、プログラマーが多かったんです。

趣味なんだけど玄人はだしのミュージシャンだったりとか、自分でシンセサイザーを作っちゃったりするクリエイターもいました。サウンド作りに対する理解力というか許容力があったので、いろいろなことができましたね。私はサウンドの企画はサウンドの担当者がやるべきだと思っていましたので、部署としてもそのスタンスを守るようにしていました。自分で考えて、自分で作っていく、というのが当時のナムコサウンドのひとつの大きな特徴だったんです。

安藤:今でも「ビデオ・ゲーム・ミュージック(※1)』というアルバムをよく聴くのですが、細野晴臣さんがゲームのサウンドをサンプリングして音楽に仕上げたとき、ゲーム音楽が玩具から音楽のジャンルに昇華されたように思えたんです。その一番近いところにいたのが、ナムコに所属されていたクリエイターたちではないでしょうか。

(※1)「ビデオ・ゲーム・ミュージック」……1984年にリリ-スされた世界初のゲームミュージックのサウンドトラックアルバムで、ナムコのアーケードゲーム10タイトルのサウンドを収録。細野晴臣氏がプロデュースを担当している。

川田:環境的に恵まれていたとは思いますね。さっきもお話ししたように、ナムコの開発ってサウンド担当者じゃなくても、音楽をやっていたって方がたくさんいたんですよ。もともとはプログラマーだったのに、サウンドも担当しちゃう方もいましたしね。というか、じつは自分もそのパターンなんですよ。ナムコ入社の時は企画職として入社しましたので(笑)。

安藤:そうだったんですか! それは知りませんでした。川田さんの音楽的なルーツを探りたいと思うんですが、音楽はナムコに入社する以前からやられていたのでしょうか?

川田:そうですね。4歳からのピアノのレッスンが、音楽に触れることになったきっかけでした。レッスン自体は中学生くらいで辞めてしまったのですが、なぜか辞めたあとのほうがピアノを弾くようになっていて。クラシック以外のロックとかポップスとかの曲も弾くようになって、突如練習量が増えました(笑)。

安藤:いわゆる「バイエル」みたいな教科書から解放され、好き勝手に弾けるようになったことが大きかったのでは?

川田:そうですね。色々なジャンルの音楽に触れるようにもなりましたし。

安藤:川田さんが手掛けてこられた音楽って、1つのジャンルには括れない幅広さがありますよね。

川田:そこは、いろいろな音楽ジャンルに挑戦したいって気持ちがあるからなんですよね。

安藤:改めて『エアーコンバット』の曲を聴いてみたのですが、「おお! この頃の川田サウンドはハードロックというかフュージョンだ!」と感じました。ギターの音が入ってきた時も、テクノ系の人とハードロック系の人は生態系や出音が違うと思うんですけど、川田さんは両方の生態を理解しておられる方なんだと思ったんです。

川田:当時はキーボーディストとして、たくさんのバンドに参加していましたし、音楽のジャンルも広く浅く、いろいろなものに触れていました。どちらかというとコピーやカバーが多かったですけど、ハードロックからプログレにいって、フュージョンもやって……本当に雑食(笑)。

安藤:『エアーコンバット』のメインテーマである「THEME」は、すごく変則的なサウンドで、メロディはキャッチーなのに1回聴いただけではリズムがとらえられず、かなり刺激的でした。テクニック型のミュージシャンがコピーしたがる名曲だと思います。

川田:そこはやっぱり、何回も聴ける曲にしたいと思って作っていますから。

■企画で入社後にサウンドを手伝うようになり、いつのまにかサウンド専業に

安藤:企画者としてナムコに入られた川田さんは、どうしてサウンド担当に変更になったんですか?

川田:アーケードゲームの開発で走るライン数が増えていくなか、ファミコンにも参入することになりまして。そうなるとライン数も倍増するわけですが、当時はサウンド担当が2~3人くらいしかおらず、急きょ、音楽をかじっていた自分が駆り出されたのがきっかけです。

安藤:「川田くん、音楽できるよね?」みたいなノリで配置変換を?(笑)

川田:そうなんです(笑)。最初は企画の仕事をしながら音楽を作っていて、いわゆるお手伝い的な形でサウンドに携わっていたのですが、いつのまにか専業になっていました。

安藤:ビデオゲームの作曲となると、それまでのピアノのお稽古やバンドでのプレイヤーの時とはまったく手触りが変わってくると思います。プログラムの領域にも足を踏み入れることになるでしょうし、楽器として見るとファミコンは3音+ノイズという制限がありました。正直、勝手は全然違ったのではないですか?

川田:シンセサイザーの初期の頃って単音しか出せなかったりしましたから、音数の制限にはあまり悩まずに済みましたね。シンセはナムコに入る前から何台も使っていましたし、YAMAHAのDX-7でFM音源に触れていたので、それが何年後かに仕事で生かせることになってラッキーでした。

安藤:川田さんがナムコに入社された時期が、FM音源とハード型シンセサイザーの全盛期ですよね。では、川田さんが初めてゲームでFM音源を使ったタイトルは何だったんですか?

川田:私のFM音源デビュー作は『妖怪道中記』ですね。ちなみにゲームサウンドのデビュー作ということになると、ファミコンの『スターラスター』になります。

安藤:『スターラスター』から振り返って、『エアーコンバット』や『ウイニングラン』、そしてナンジャタウンの『ファイヤーブル(※2)』があるわけですね……。

(※2)『ファイヤーブル』……ナンジャタウンで稼働していた、VRを先取りしていた体感型アトラクション。

川田:『ファイヤーブル』とはすごくマニアックなところを掘ってきますね(笑)。インタビューでここに突っ込まれたのは初めてですよ。大きなヘリコプターの稼働筐体に4人で乗り込んで、ヘッドマウントディスプレイを付けてプレイするという、今のVRアトラクションと比べても引けを取らないアトラクションでした。

安藤:『ウイニングラン』は当時、ポリゴンを駆使した最先端のゲームでした。現在はVRで疑似3Dを体験できますが、『ウイニングラン』はその先駆け。そんな作品に川田さんが携わられていたのはおもしろいなと思っています。

川田:いろいろなものが新しくて、ゲームを作るのも遊ぶのも楽しかった時代ですね。

安藤:『ソルバルウ』がアーケードに登場した時も異色でした。『スターラスター』のような手触りのなかで、『エアーコンバット』的なアプローチもあって、ものすごく未来的なプロジェクトだと思います。その開発に携わる川田さんも、ワクワクしながら作られていたんですね。

川田:そのとおりです。現場にいたからこそ、新しいものに関われたので、とても恵まれていたと思います。アーケードの開発って、コンシューマに比べてハードが新しくなるスパンが短いんですよ。クリエイターとしては辛いんですけど、それもまた面白い。

安藤:どのあたりが辛かったのでしょう? 覚えることが多くなる部分ですか?

(※1)「ビデオ・ゲーム・ミュージック」……1984年にリリ-スされた世界初のゲームミュージックのサウンドトラックアルバムで、ナムコのアーケードゲーム10タイトルのサウンドを収録。細野晴臣氏がプロデュースを担当している。

川田:環境的に恵まれていたとは思いますね。さっきもお話ししたように、ナムコの開発ってサウンド担当者じゃなくても、音楽をやっていたって方がたくさんいたんですよ。もともとはプログラマーだったのに、サウンドも担当しちゃう方もいましたしね。というか、じつは自分もそのパターンなんですよ。ナムコ入社の時は企画職として入社しましたので(笑)。

安藤:そうだったんですか! それは知りませんでした。川田さんの音楽的なルーツを探りたいと思うんですが、音楽はナムコに入社する以前からやられていたのでしょうか?

川田:そうですね。4歳からのピアノのレッスンが、音楽に触れることになったきっかけでした。レッスン自体は中学生くらいで辞めてしまったのですが、なぜか辞めたあとのほうがピアノを弾くようになっていて。クラシック以外のロックとかポップスとかの曲も弾くようになって、突如練習量が増えました(笑)。

安藤:いわゆる「バイエル」みたいな教科書から解放され、好き勝手に弾けるようになったことが大きかったのでは?

川田:そうですね。色々なジャンルの音楽に触れるようにもなりましたし。

安藤:川田さんが手掛けてこられた音楽って、1つのジャンルには括れない幅広さがありますよね。

川田:そこは、いろいろな音楽ジャンルに挑戦したいって気持ちがあるからなんですよね。

安藤:改めて『エアーコンバット』の曲を聴いてみたのですが、「おお! この頃の川田サウンドはハードロックというかフュージョンだ!」と感じました。ギターの音が入ってきた時も、テクノ系の人とハードロック系の人は生態系や出音が違うと思うんですけど、川田さんは両方の生態を理解しておられる方なんだと思ったんです。

川田:当時はキーボーディストとして、たくさんのバンドに参加していましたし、音楽のジャンルも広く浅く、いろいろなものに触れていました。どちらかというとコピーやカバーが多かったですけど、ハードロックからプログレにいって、フュージョンもやって……本当に雑食(笑)。

安藤:『エアーコンバット』のメインテーマである「THEME」は、すごく変則的なサウンドで、メロディはキャッチーなのに1回聴いただけではリズムがとらえられず、かなり刺激的でした。テクニック型のミュージシャンがコピーしたがる名曲だと思います。

川田:そこはやっぱり、何回も聴ける曲にしたいと思って作っていますから。

■企画で入社後にサウンドを手伝うようになり、いつのまにかサウンド専業に

安藤:企画者としてナムコに入られた川田さんは、どうしてサウンド担当に変更になったんですか?

川田:アーケードゲームの開発で走るライン数が増えていくなか、ファミコンにも参入することになりまして。そうなるとライン数も倍増するわけですが、当時はサウンド担当が2~3人くらいしかおらず、急きょ、音楽をかじっていた自分が駆り出されたのがきっかけです。

安藤:「川田くん、音楽できるよね?」みたいなノリで配置変換を?(笑)

川田:そうなんです(笑)。最初は企画の仕事をしながら音楽を作っていて、いわゆるお手伝い的な形でサウンドに携わっていたのですが、いつのまにか専業になっていました。

安藤:ビデオゲームの作曲となると、それまでのピアノのお稽古やバンドでのプレイヤーの時とはまったく手触りが変わってくると思います。プログラムの領域にも足を踏み入れることになるでしょうし、楽器として見るとファミコンは3音+ノイズという制限がありました。正直、勝手は全然違ったのではないですか?

川田:シンセサイザーの初期の頃って単音しか出せなかったりしましたから、音数の制限にはあまり悩まずに済みましたね。シンセはナムコに入る前から何台も使っていましたし、YAMAHAのDX-7でFM音源に触れていたので、それが何年後かに仕事で生かせることになってラッキーでした。

安藤:川田さんがナムコに入社された時期が、FM音源とハード型シンセサイザーの全盛期ですよね。では、川田さんが初めてゲームでFM音源を使ったタイトルは何だったんですか?

川田:私のFM音源デビュー作は『妖怪道中記』ですね。ちなみにゲームサウンドのデビュー作ということになると、ファミコンの『スターラスター』になります。

安藤:『スターラスター』から振り返って、『エアーコンバット』や『ウイニングラン』、そしてナンジャタウンの『ファイヤーブル(※2)』があるわけですね……。

(※2)『ファイヤーブル』……ナンジャタウンで稼働していた、VRを先取りしていた体感型アトラクション。

川田:『ファイヤーブル』とはすごくマニアックなところを掘ってきますね(笑)。インタビューでここに突っ込まれたのは初めてですよ。大きなヘリコプターの稼働筐体に4人で乗り込んで、ヘッドマウントディスプレイを付けてプレイするという、今のVRアトラクションと比べても引けを取らないアトラクションでした。

安藤:『ウイニングラン』は当時、ポリゴンを駆使した最先端のゲームでした。現在はVRで疑似3Dを体験できますが、『ウイニングラン』はその先駆け。そんな作品に川田さんが携わられていたのはおもしろいなと思っています。

川田:いろいろなものが新しくて、ゲームを作るのも遊ぶのも楽しかった時代ですね。

安藤:『ソルバルウ』がアーケードに登場した時も異色でした。『スターラスター』のような手触りのなかで、『エアーコンバット』的なアプローチもあって、ものすごく未来的なプロジェクトだと思います。その開発に携わる川田さんも、ワクワクしながら作られていたんですね。

川田:そのとおりです。現場にいたからこそ、新しいものに関われたので、とても恵まれていたと思います。アーケードの開発って、コンシューマに比べてハードが新しくなるスパンが短いんですよ。クリエイターとしては辛いんですけど、それもまた面白い。

安藤:どのあたりが辛かったのでしょう? 覚えることが多くなる部分ですか?

川田:新しいハードには不具合もたくさんあるわけですよ。その原因を突き止めつつ直していく手探り感がしんどいんです。でも、新しいものや面白いものを作るっていうのは刺激がありましたし、楽しかったですね。音楽でこういうことをやりたいから、こういった機能のコマンドを作ってほしいと、どしどしサウンドプログラマーに要望を出したりもしていました。

安藤:工業製品を作っているような感じがしますね。例えば『ギャラガ’88』とか『ウイニングラン』とか『ドライバーズアイ』などは、ゲームが始まるとBGMがなくて、効果音だけが鳴っていますよね。そういった演出も川田さんが手掛けられてきたタイトルの特徴だと思います。

川田:当時は私に限らず、効果音から音楽まですべてサウンド担当者が一人で作っていましたから、そういった演出も楽だったんです。ゲームのサウンドって大抵は基本的な動作の効果音から付けていくんですが、音が鳴り出すとそれまで無音状態だったゲームが急に生き生きとしてくる瞬間があって、それが最高に気持ちいいんですよ。

そうなったらあとは、それを軸にほかの効果音を作って、さらにその効果音が生きる音楽を作っていく感じです。最初の効果音が決まれば、もうそのゲームのサウンドは完成したようなものなんですよ。

安藤:わたしはF1が好きなので、『ウイニングラン』にはハマりました。その後も『ドライバーズアイ』『エースドライバー』『ビクトリーラップ』と全部プレイしています。でも、やっぱり『ウイニングラン』がとくに衝撃的で、筐体を含めて一番未来感がありましたね。

音が入るとゲームが面白くなるというお話がありましたけど、レースはエキゾーストノート(※3)に尽きるので、改めてどんな音が鳴っていたのか気になって調べてみて、リアルなマフラー音などではなく、音程で構成されていることに気が付きました。それでも雰囲気がゲームにすごくマッチしていることに驚いた。

(※3)「エキゾーストノート」……車のマフラーから聞こえてくる排気音。

川田:全然リアルには程遠いんですよね。今、あれをやろうとすると勇気がいると思います。逆にカッコいいかもしれないけど。

安藤:ちょっとオーバースピードでコーナーに入った時、タイヤが「キキキキ!」って鳴ると思うんですけど、その音を聞いて「もうちょっと踏めるかな」などと判断していました。それこそサウンドを聴きながら限界点を探って遊んでいたんですよね。トンネルに入った時も特徴的で、音がダブって反響したりする。あれは今考えてもよく出来ているなと思います。

川田:あれはもう1本、ディレイ(※4)をかけて小さめに鳴らしているんです。これをやるだけで雰囲気がグッとアップするので、演出としても重要ですよね。ほとんど記号的な音ではあるんですが。

(※4)ディレイ……同じ音を遅らせて鳴らすサウンド技法。

安藤:『ギャラガ’88』や『ウイニングラン』は、技術的にはゲーム中にBGMを流すことはできたと思うんですが、あれは限界だったのか、演出として敢えて流さなかったのか、どちらでしょう?

川田:あれは演出ですね。もちろん、企画の方と話しながらそういう演出方法を決めていっています。

安藤:工業製品を作っているような感じがしますね。例えば『ギャラガ’88』とか『ウイニングラン』とか『ドライバーズアイ』などは、ゲームが始まるとBGMがなくて、効果音だけが鳴っていますよね。そういった演出も川田さんが手掛けられてきたタイトルの特徴だと思います。

川田:当時は私に限らず、効果音から音楽まですべてサウンド担当者が一人で作っていましたから、そういった演出も楽だったんです。ゲームのサウンドって大抵は基本的な動作の効果音から付けていくんですが、音が鳴り出すとそれまで無音状態だったゲームが急に生き生きとしてくる瞬間があって、それが最高に気持ちいいんですよ。

そうなったらあとは、それを軸にほかの効果音を作って、さらにその効果音が生きる音楽を作っていく感じです。最初の効果音が決まれば、もうそのゲームのサウンドは完成したようなものなんですよ。

安藤:わたしはF1が好きなので、『ウイニングラン』にはハマりました。その後も『ドライバーズアイ』『エースドライバー』『ビクトリーラップ』と全部プレイしています。でも、やっぱり『ウイニングラン』がとくに衝撃的で、筐体を含めて一番未来感がありましたね。

音が入るとゲームが面白くなるというお話がありましたけど、レースはエキゾーストノート(※3)に尽きるので、改めてどんな音が鳴っていたのか気になって調べてみて、リアルなマフラー音などではなく、音程で構成されていることに気が付きました。それでも雰囲気がゲームにすごくマッチしていることに驚いた。

(※3)「エキゾーストノート」……車のマフラーから聞こえてくる排気音。

川田:全然リアルには程遠いんですよね。今、あれをやろうとすると勇気がいると思います。逆にカッコいいかもしれないけど。

安藤:ちょっとオーバースピードでコーナーに入った時、タイヤが「キキキキ!」って鳴ると思うんですけど、その音を聞いて「もうちょっと踏めるかな」などと判断していました。それこそサウンドを聴きながら限界点を探って遊んでいたんですよね。トンネルに入った時も特徴的で、音がダブって反響したりする。あれは今考えてもよく出来ているなと思います。

川田:あれはもう1本、ディレイ(※4)をかけて小さめに鳴らしているんです。これをやるだけで雰囲気がグッとアップするので、演出としても重要ですよね。ほとんど記号的な音ではあるんですが。

(※4)ディレイ……同じ音を遅らせて鳴らすサウンド技法。

安藤:『ギャラガ’88』や『ウイニングラン』は、技術的にはゲーム中にBGMを流すことはできたと思うんですが、あれは限界だったのか、演出として敢えて流さなかったのか、どちらでしょう?

川田:あれは演出ですね。もちろん、企画の方と話しながらそういう演出方法を決めていっています。

安藤:オリジナルの『ギャラガ』がBGMがなかったこともあり、『ギャラガ’88』は理解できます。『ウイニングラン』の場合は、「F1のコックピットに入ったらカーステレオなんかないだろう」といったこだわりだったのでしょうか。

川田:そのとおりです(笑)。今からすれば表現力は限られていましたが、リアリティや臨場感を感じさせることをすごく大切にしていました。

安藤:『ギャラガ’88』のチャレンジングステージのBGMはすごくユニークですよね。ゲームのテーマである「宇宙からの侵略」みたいな雰囲気から、あまりにもかけ離れていて驚いたんですけど、なぜあのような曲になったのでしょうか?

川田:企画の担当者と話した時に、チャレンジングステージではいろいろな種類の音楽を付けようってなったんです。ゲームの世界とは別というか、一種のご褒美タイム的な扱いになっていて。ここでは音楽に合わせて敵のギャラガたちが可愛く踊るシーンを見てもらおうという意図があるんです。マーチングバンドのようなキャラの動きを楽しみがら、シューティングとしても楽しんでいただくボーナスステージ……そんな位置付けだったので、音楽もゲームの世界観にとらわれることなく、可愛い曲を作りました。

安藤:そういう意味では『太鼓の達人』向けに『ギャラガ’88』がアレンジされた時も可愛いなと思いました。あのアレンジも川田さんが監修を?

川田:いいえ。あれは『太鼓の達人』のなかでゲームミュージックも楽しんでいただこうという流れの一つです。担当スタッフが楽しみながら作ってる感じがいいですよね。

安藤:そうだったんですか。では、あの楽曲は『太鼓の達人』のスタッフで『ギャラガ’88』の音楽が好きな方がいたからこそ生まれたものなんでしょうね。

(後編に続く)

CHECK!

■川田宏行氏 2ndミニアルバム『彼方此方』が完成!

昨年リリースされた1stアルバム『hinemosu yomosugara』に続き、2ndアルバム『彼方此方』をリリース。川田氏が作り上げる自由かつ独創的な全6曲を収録。ゲームミュージックとはひと味違う、川田氏の音楽世界をぜひのぞいてみてはいかが?

川田:そのとおりです(笑)。今からすれば表現力は限られていましたが、リアリティや臨場感を感じさせることをすごく大切にしていました。

安藤:『ギャラガ’88』のチャレンジングステージのBGMはすごくユニークですよね。ゲームのテーマである「宇宙からの侵略」みたいな雰囲気から、あまりにもかけ離れていて驚いたんですけど、なぜあのような曲になったのでしょうか?

川田:企画の担当者と話した時に、チャレンジングステージではいろいろな種類の音楽を付けようってなったんです。ゲームの世界とは別というか、一種のご褒美タイム的な扱いになっていて。ここでは音楽に合わせて敵のギャラガたちが可愛く踊るシーンを見てもらおうという意図があるんです。マーチングバンドのようなキャラの動きを楽しみがら、シューティングとしても楽しんでいただくボーナスステージ……そんな位置付けだったので、音楽もゲームの世界観にとらわれることなく、可愛い曲を作りました。

安藤:そういう意味では『太鼓の達人』向けに『ギャラガ’88』がアレンジされた時も可愛いなと思いました。あのアレンジも川田さんが監修を?

川田:いいえ。あれは『太鼓の達人』のなかでゲームミュージックも楽しんでいただこうという流れの一つです。担当スタッフが楽しみながら作ってる感じがいいですよね。

安藤:そうだったんですか。では、あの楽曲は『太鼓の達人』のスタッフで『ギャラガ’88』の音楽が好きな方がいたからこそ生まれたものなんでしょうね。

(後編に続く)

CHECK!

■川田宏行氏 2ndミニアルバム『彼方此方』が完成!

昨年リリースされた1stアルバム『hinemosu yomosugara』に続き、2ndアルバム『彼方此方』をリリース。川田氏が作り上げる自由かつ独創的な全6曲を収録。ゲームミュージックとはひと味違う、川田氏の音楽世界をぜひのぞいてみてはいかが?

テキスト:風のイオナ(FLOOR25) ゲームと音楽と旅と自転車が好きな東京在住フリーライター&エディター。最近は地下アイドルグループDORCAのプロデューサー業もやってます。

ツイッターアカウント→風のイオナ@ハイパーいおなぴ@ionadisco

シシララTV オリジナル記事