運営はゲームクリエイターを名乗れるか──? ファンプレックスの心意気から見えてきた運営というオシゴトの未来(前編)

オンラインゲームやソーシャルゲームのプレイヤーなら、「運営」という単語を目にしたことがない人はいないはずだ。その名のとおり、開発されたゲームを「運営」していくこのお仕事。ときに「神運営」や「ポカポカ運営」と称賛されることもあれば、一方で辛辣に「クソ運営」や「運営、石はよ」などとたたきの対象にもなる。

開発チームが完成させ、リリースされてしまえばひと区切りだったコンシューマゲームとは異なり、最近の課金型ソーシャルゲームは、リリース後も24時間365日サービスを続けていかねばならない。すでにゲーム業界にとって運営はなくてはならない仕事のひとつであり、その存在感は増すばかりである。

今回取材させていただいたのは、運営を専門に手がける会社の先駆けであり、大手として君臨する「ファンプレックス」。まだ新しい業種、新しい会社として日々レベルアップし続けるファンプレックスには、刺激や変化が盛りだくさんなのだとか。

合言葉に「CHANGE」、「TRUST」、「LOVE」を掲げるファンプレックスってどんな会社だろう? そもそもゲーム運営ってどんな仕事なのか? 開発と運営は違いって? そして運営スタッフって、ゲームクリエイターを名乗ってもいいの?

いろいろな疑問が募ったので、ファンプレックスを訪問して率直に尋ねてみることにしました。

今回取材させていただいたのは、運営を専門に手がける会社の先駆けであり、大手として君臨する「ファンプレックス」。まだ新しい業種、新しい会社として日々レベルアップし続けるファンプレックスには、刺激や変化が盛りだくさんなのだとか。

合言葉に「CHANGE」、「TRUST」、「LOVE」を掲げるファンプレックスってどんな会社だろう? そもそもゲーム運営ってどんな仕事なのか? 開発と運営は違いって? そして運営スタッフって、ゲームクリエイターを名乗ってもいいの?

いろいろな疑問が募ったので、ファンプレックスを訪問して率直に尋ねてみることにしました。

取材:安藤武博(ゲームDJ) テキスト:サガコ

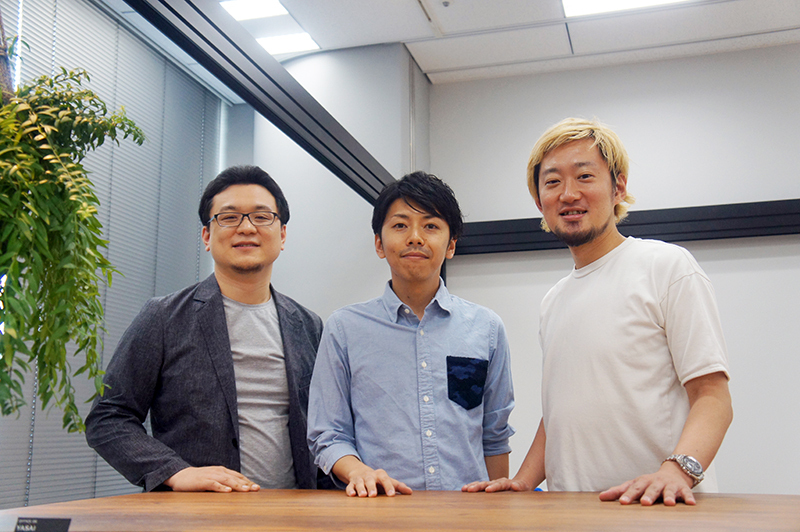

●お話を聞かせてくれた人

遠藤圭太さん(写真左)

ファンプレックス株式会社執行役員・ゲームプロダクション1部の部長。グリー時代、『ハコニワ』をはじめ、10年以上サービスを継続している人気タイトルの運営を複数手がけた経験を有する。会社立ち上げ時にファンプレックスに参画し、グリーで培った長期運営のノウハウをもとに、ファンプレックス流運営スタイルの礎を築く。

安原智己さん(写真中央)

ファンプレックス株式会社・シニアマネージャー。ゲームプロダクション1部をはじめ、複数プロジェクトのマネジメントを行う。「プランナーに求める要件」を言語化し、ファンプレックスのプランナー育成のための横断プロジェクトを実行するなど、育成の要としても活躍中。

■太平洋からイベントリリース? 雪山での障害対応など、遠藤さんのぼっち運営伝説がヤバスゴい!

安藤武博(以下、安藤):まず遠藤さんの経歴からお聞かせください。

遠藤圭太さん(以下、遠藤。敬称略):元々はエンジニアとして、グリーに入社したのは約10年前です。前職もウェブサービスの会社だったのですが、当時仕事の分業化が進んでいて、自分で新しい企画を考えて自分で新しいサービスを立ち上げ、数字を管理するのも自分というような……一括して責任を持つ事業というのがやりづらかったんです。

それでグリーへ転職して『ハコニワ』の開発チームに入り、そのままプロデューサーに就任した形です。就任してみたはいいものの、いかんせん当時は「運営というのはなんだろうか」くらいの時代でしたので……今では考えられないような苦労もたくさんありました。

安藤:開発が運営まで手掛けていた時代は、当時ならではの苦労がありましたよね。わたしもスクウェア・エニックス時代に『疾走、ヤンキー魂。』というオンラインゲームを手がけていました。今では当たり前ですが、当時は誰も意識していなかったことがあります。リリースしたらその後は24時間運営しなきゃいけないんですよ!

遠藤:でも、そのための部署なんかどこにもない(笑)。

安藤:そのとおりです。結果的に誰も面倒を見る人がいないから、僕が1人で対応していて、ちっとも家に帰れなくなってしまいました。2カ月くらいそんな生活を続けていましたが、それは会社としても看過できないということで、「状況を改善するためにそれ専用のスタッフを用意しないと!」という流れからようやく「運営」の概念が生まれたんです。

遠藤:僕もしばらく1人で運営を手掛けていましたから、なんとか休みがとれるよう、自動でイベントが回るようにシステム化したりして工夫を重ねていました。休みをとったはいいけど、イベントをやらなくちゃいけないからって、乗っているフェリーの上からリリースしたりとか……。

遠藤圭太さん(写真左)

ファンプレックス株式会社執行役員・ゲームプロダクション1部の部長。グリー時代、『ハコニワ』をはじめ、10年以上サービスを継続している人気タイトルの運営を複数手がけた経験を有する。会社立ち上げ時にファンプレックスに参画し、グリーで培った長期運営のノウハウをもとに、ファンプレックス流運営スタイルの礎を築く。

安原智己さん(写真中央)

ファンプレックス株式会社・シニアマネージャー。ゲームプロダクション1部をはじめ、複数プロジェクトのマネジメントを行う。「プランナーに求める要件」を言語化し、ファンプレックスのプランナー育成のための横断プロジェクトを実行するなど、育成の要としても活躍中。

■太平洋からイベントリリース? 雪山での障害対応など、遠藤さんのぼっち運営伝説がヤバスゴい!

安藤武博(以下、安藤):まず遠藤さんの経歴からお聞かせください。

遠藤圭太さん(以下、遠藤。敬称略):元々はエンジニアとして、グリーに入社したのは約10年前です。前職もウェブサービスの会社だったのですが、当時仕事の分業化が進んでいて、自分で新しい企画を考えて自分で新しいサービスを立ち上げ、数字を管理するのも自分というような……一括して責任を持つ事業というのがやりづらかったんです。

それでグリーへ転職して『ハコニワ』の開発チームに入り、そのままプロデューサーに就任した形です。就任してみたはいいものの、いかんせん当時は「運営というのはなんだろうか」くらいの時代でしたので……今では考えられないような苦労もたくさんありました。

安藤:開発が運営まで手掛けていた時代は、当時ならではの苦労がありましたよね。わたしもスクウェア・エニックス時代に『疾走、ヤンキー魂。』というオンラインゲームを手がけていました。今では当たり前ですが、当時は誰も意識していなかったことがあります。リリースしたらその後は24時間運営しなきゃいけないんですよ!

遠藤:でも、そのための部署なんかどこにもない(笑)。

安藤:そのとおりです。結果的に誰も面倒を見る人がいないから、僕が1人で対応していて、ちっとも家に帰れなくなってしまいました。2カ月くらいそんな生活を続けていましたが、それは会社としても看過できないということで、「状況を改善するためにそれ専用のスタッフを用意しないと!」という流れからようやく「運営」の概念が生まれたんです。

遠藤:僕もしばらく1人で運営を手掛けていましたから、なんとか休みがとれるよう、自動でイベントが回るようにシステム化したりして工夫を重ねていました。休みをとったはいいけど、イベントをやらなくちゃいけないからって、乗っているフェリーの上からリリースしたりとか……。

安藤:世界広しといえど、ゲームのイベントをフェリーの船上から配信したことがあるのは、遠藤さんくらいなのでは?(笑)

遠藤:そうかもしれませんね(苦笑)。ある時は、スキーに行ってる時に障害が起こっちゃって……。

安藤:ええっ!? それはどうやって対応したんですか?

遠藤:もういつでもなんでもできるように、ずっとノートパソコンを背負っていたんですよ。ケータイで連絡受けた時ときは山の上だったんですけど、とりあえずパソコンはあったので、雪山の斜面の安全なところに座り込んで、パソコンを開いてその場で対応しました。

安藤:今じゃ絶対にありえない、アウトドアでの障害対応(笑)。むちゃくちゃですね。

遠藤:むちゃくちゃでしたねぇ(笑)。やってみて気づくしかなかったんですよね、運営という仕事のたいへんさと大切さを。開発とは別に運営に携わるスタッフが必要で、仕事として成り立つぞと最初に感じたタイミングだったと思います。

■『リヴリーアイランド』にどっぷりハマった経験が、大きな糧に。

安藤:そんな遠藤さんのもとで働いている安原さんは、どんな経緯でこのお仕事に?

安原智己さん(以下、安原。敬称略):僕は2011年にグリーへ入社しました。グリー以前はKLab株式会社でwebディレクターを経てソシャゲプランナーとして働いてまして、おもにIP系タイトルの運営開発に携わっておりました。

遠藤:そうかもしれませんね(苦笑)。ある時は、スキーに行ってる時に障害が起こっちゃって……。

安藤:ええっ!? それはどうやって対応したんですか?

遠藤:もういつでもなんでもできるように、ずっとノートパソコンを背負っていたんですよ。ケータイで連絡受けた時ときは山の上だったんですけど、とりあえずパソコンはあったので、雪山の斜面の安全なところに座り込んで、パソコンを開いてその場で対応しました。

安藤:今じゃ絶対にありえない、アウトドアでの障害対応(笑)。むちゃくちゃですね。

遠藤:むちゃくちゃでしたねぇ(笑)。やってみて気づくしかなかったんですよね、運営という仕事のたいへんさと大切さを。開発とは別に運営に携わるスタッフが必要で、仕事として成り立つぞと最初に感じたタイミングだったと思います。

■『リヴリーアイランド』にどっぷりハマった経験が、大きな糧に。

安藤:そんな遠藤さんのもとで働いている安原さんは、どんな経緯でこのお仕事に?

安原智己さん(以下、安原。敬称略):僕は2011年にグリーへ入社しました。グリー以前はKLab株式会社でwebディレクターを経てソシャゲプランナーとして働いてまして、おもにIP系タイトルの運営開発に携わっておりました。

安藤:ブラウザゲームが流行して、Zyngaが業界を席巻していたソーシャルゲームの走りの時代。安原さんも運営としてはかなり長いキャリアをお持ちということですね。ゲームは元々お好きだったんでしょうか?

安原:ゲームは好きでしたが、ゲームの仕事をやろうと思ってはいませんでした。若いころにはいちディレクターとして漠然となんらかのWEBサービスを作り上げて、世界を熱狂させたいと思っていました。思考も技術も元々がゲーム畑じゃないだけに、今やソーシャルゲームが成熟して、いわゆる「ゲームらしいゲーム」として本格的になってきたことに、ちょっと負い目を感じていたりもします。

安藤:なるほど……。「ゲーム畑じゃない」、「本格的なゲーム」、「負い目を感じる」というのは、なんとなく今回の取材のいいキーワードになりそうな予感がします。ご自身が遊んでハマったゲームは、今ほど本格的ではなかったわけですね?

安原:コミュニケーションの手助けくらいのイメージで存在した、ソーシャルゲーム黎明期のゲームにどっぷりとハマっていたんです。とくに『Livly Island COR(リヴリーアイランドコル。以下、リヴリーアイランド)』が強烈でした。大学を休んで、ろくに寝ることもなく3日間くらいずっとプレイしていたりしました(苦笑)。あの熱量は今思い返してもすさまじかったです。

安藤:当時の安原さんは、『リヴリーアイランド』のいったいどんなところに熱狂していたんでしょう?

安原:「その世界で生きている」という感覚そのものでしょうね。ゲームそのものが小さな世界であり、ソーシャル=社会でした。『リヴリーアイランド』という限られた社会で、レアな家具を置いてみたり、レアなアイテムを苦労して手に入れたり、それを見た別のユーザーから「いいなー。すごいなー!」とリアクションがもらえたりすることが、このうえなくうれしかった。

それこそ現実世界であれば、ブランド物の高級バッグを持って街なかを闊歩するのと同じような感覚。褒めてもらえること自体が気持ちよかった。現実でそれを実現しようとしたらたくさんのお金が必要だけど、ゲームならもう少しカジュアルに承認欲求が満たされるということに気がついて、これは楽しいぞと思いました。

安原:ゲームは好きでしたが、ゲームの仕事をやろうと思ってはいませんでした。若いころにはいちディレクターとして漠然となんらかのWEBサービスを作り上げて、世界を熱狂させたいと思っていました。思考も技術も元々がゲーム畑じゃないだけに、今やソーシャルゲームが成熟して、いわゆる「ゲームらしいゲーム」として本格的になってきたことに、ちょっと負い目を感じていたりもします。

安藤:なるほど……。「ゲーム畑じゃない」、「本格的なゲーム」、「負い目を感じる」というのは、なんとなく今回の取材のいいキーワードになりそうな予感がします。ご自身が遊んでハマったゲームは、今ほど本格的ではなかったわけですね?

安原:コミュニケーションの手助けくらいのイメージで存在した、ソーシャルゲーム黎明期のゲームにどっぷりとハマっていたんです。とくに『Livly Island COR(リヴリーアイランドコル。以下、リヴリーアイランド)』が強烈でした。大学を休んで、ろくに寝ることもなく3日間くらいずっとプレイしていたりしました(苦笑)。あの熱量は今思い返してもすさまじかったです。

安藤:当時の安原さんは、『リヴリーアイランド』のいったいどんなところに熱狂していたんでしょう?

安原:「その世界で生きている」という感覚そのものでしょうね。ゲームそのものが小さな世界であり、ソーシャル=社会でした。『リヴリーアイランド』という限られた社会で、レアな家具を置いてみたり、レアなアイテムを苦労して手に入れたり、それを見た別のユーザーから「いいなー。すごいなー!」とリアクションがもらえたりすることが、このうえなくうれしかった。

それこそ現実世界であれば、ブランド物の高級バッグを持って街なかを闊歩するのと同じような感覚。褒めてもらえること自体が気持ちよかった。現実でそれを実現しようとしたらたくさんのお金が必要だけど、ゲームならもう少しカジュアルに承認欲求が満たされるということに気がついて、これは楽しいぞと思いました。

安藤:そのころであればコンシューマゲームにオンラインゲームの潮流がやってきていて、多くの人が『ファイナルファンタジーXI』にハマったのと似ていますね。あのころ、たくさんの人がヴァナ・ディールに住んでいた。みんな「住んでいた」とか「あの世界で生きていた」って本気で言うんです。

安原:まさしくそういう感じです。そっちの世界で生きてるっていう実感がありました。それが与えられるソーシャルゲームってスゴいなと。

安藤:その経験ってすごく大事ですよね。デジタルで形のないものに関わっている自身のバリューを低く見るクリエイターやデザイナーも少なくありませんが、安原さんたちはすでにデジタルで形のないものであっても、それが現実と同じ……ともすれば現実以上の価値を持つこともあることが、身に沁みて分かっている。それが経験としてあるからこそ、今の仕事に情熱を傾けられるという側面もあるのでは?

安原:そうかもしれません。……こうして話してるうちに繋がってきました。デジタルのゲームのなか、デジタルの社会のなかでも、なによりも代えがたいものっていうのは存在できると思うんです。

安藤:その情熱をお客さまと共有し、世界を維持していくというのは、運営という仕事の大きなだいご味かもしれませんね。

■長く続く人気ゲームはお客さまの年齢層を強く意識しつつ調整している

安藤:ファンプレックスは長くサービスが続いているタイトルを複数抱えていらっしゃいますが、長く続けていくコツやノウハウって具体的に存在するんですか?

安原:お客さまがどんな遊び方をしているかというようなことは徹底して数値化してチェックしますし、より多くのお客さまの満足度が高くなるように、イベントのタイミングなどこまめに調整したりします。でもタイトルによってどのように運営していくかは、本当に多種多様ですね。

遠藤:『釣り★スタ』などは長く続いている分、継続して遊んでくださっているお客さまの年齢層も比較的高めです。運営チームには若手もいるんですが、彼らの持ってくる企画が「自分たちのおもしろいと思う企画」である場合、「このゲームのメインのお客さまは何歳くらいかわかってる?」とたずねたうえで、もう一考してもらうこともあります。たとえば文字の大きさひとつにしても、小さすぎると読みづらくなり、ストレスに感じたりしますよね。

安原:まさしくそういう感じです。そっちの世界で生きてるっていう実感がありました。それが与えられるソーシャルゲームってスゴいなと。

安藤:その経験ってすごく大事ですよね。デジタルで形のないものに関わっている自身のバリューを低く見るクリエイターやデザイナーも少なくありませんが、安原さんたちはすでにデジタルで形のないものであっても、それが現実と同じ……ともすれば現実以上の価値を持つこともあることが、身に沁みて分かっている。それが経験としてあるからこそ、今の仕事に情熱を傾けられるという側面もあるのでは?

安原:そうかもしれません。……こうして話してるうちに繋がってきました。デジタルのゲームのなか、デジタルの社会のなかでも、なによりも代えがたいものっていうのは存在できると思うんです。

安藤:その情熱をお客さまと共有し、世界を維持していくというのは、運営という仕事の大きなだいご味かもしれませんね。

■長く続く人気ゲームはお客さまの年齢層を強く意識しつつ調整している

安藤:ファンプレックスは長くサービスが続いているタイトルを複数抱えていらっしゃいますが、長く続けていくコツやノウハウって具体的に存在するんですか?

安原:お客さまがどんな遊び方をしているかというようなことは徹底して数値化してチェックしますし、より多くのお客さまの満足度が高くなるように、イベントのタイミングなどこまめに調整したりします。でもタイトルによってどのように運営していくかは、本当に多種多様ですね。

遠藤:『釣り★スタ』などは長く続いている分、継続して遊んでくださっているお客さまの年齢層も比較的高めです。運営チームには若手もいるんですが、彼らの持ってくる企画が「自分たちのおもしろいと思う企画」である場合、「このゲームのメインのお客さまは何歳くらいかわかってる?」とたずねたうえで、もう一考してもらうこともあります。たとえば文字の大きさひとつにしても、小さすぎると読みづらくなり、ストレスに感じたりしますよね。

安藤:自分が関わっているプロジェクトでは、「文字はATMくらい大きくして!」と指示を出したりすることもあります。自分が見えづらくなってきてるから、リアルに自分より年齢の高い層へ寄り添うようになってきました(笑)。

遠藤:年齢的なこともそうですけど、休みをとって地方へ旅に行くと、まだまだフィーチャーフォンを好んで利用している方もいらっしゃいますからね。

安藤:ソシャゲの時間割りで「1日の切れ目をどこに設定するか」なんていうのも、傾向が現れておもしろいですよね。午前3時~4時くらいに1日の区切りが設定されているゲームってわりと多いんですけど、それは大きな顧客層である水商売の方々が、ひと仕事を終えてゆっくりスマホを見る時間であるからだったりします。

安原:わかります。

安藤:地方ではトラックを運転する運送業の人たちがちょうど起きる時間だから、その時間にショップやイベントがリセットされて、遊びやすい状態になるようにしてあるんだと聞いたことがあります。そういうデータをかき集めて分析し、活かしてるのが運営という仕事だとすれば、これはまた開発とはまったく別の脳みそを使う仕事ではないでしょうか。

遠藤:そうですね。まったくゲーム畑じゃないところからやってきたのにいい仕事をしてる人の数というのは、開発に比べると多いかもしれません。

■警察庁からエリート銀行マンまで……あらゆるキャリアが運営に生きる!?

安藤:ファンプレックスにも変わったキャリアの人って多いんですか? そっちの畑からどうして運営の畑に来ちゃったんだろう、さっぱりわからん……みたいな方。

広報・鈴木理紗さん(以下、鈴木。敬称略):前職のキャリアがまったくゲームに無関係というスタッフもいます。特徵的な経歴ですと、たとえば警察庁から転職してきた人でしょうか。自己紹介で前職のキャリアについてお話しいただいたのですが、ゲーム運営で使っているKPI(重要業績評価指標)を当てはめて、最終的には「国を運営するのもゲーム運営するのも一緒」という名言が飛び出しました。

安藤:国家の運営もゲームの運営も一緒!! それはある意味で真理ですね。どのゲームも小さな世界を構築しているわけですから。

遠藤:あとはよく話に挙がるところでいえば、前職が銀行マンとか、会計士とか。

遠藤:年齢的なこともそうですけど、休みをとって地方へ旅に行くと、まだまだフィーチャーフォンを好んで利用している方もいらっしゃいますからね。

安藤:ソシャゲの時間割りで「1日の切れ目をどこに設定するか」なんていうのも、傾向が現れておもしろいですよね。午前3時~4時くらいに1日の区切りが設定されているゲームってわりと多いんですけど、それは大きな顧客層である水商売の方々が、ひと仕事を終えてゆっくりスマホを見る時間であるからだったりします。

安原:わかります。

安藤:地方ではトラックを運転する運送業の人たちがちょうど起きる時間だから、その時間にショップやイベントがリセットされて、遊びやすい状態になるようにしてあるんだと聞いたことがあります。そういうデータをかき集めて分析し、活かしてるのが運営という仕事だとすれば、これはまた開発とはまったく別の脳みそを使う仕事ではないでしょうか。

遠藤:そうですね。まったくゲーム畑じゃないところからやってきたのにいい仕事をしてる人の数というのは、開発に比べると多いかもしれません。

■警察庁からエリート銀行マンまで……あらゆるキャリアが運営に生きる!?

安藤:ファンプレックスにも変わったキャリアの人って多いんですか? そっちの畑からどうして運営の畑に来ちゃったんだろう、さっぱりわからん……みたいな方。

広報・鈴木理紗さん(以下、鈴木。敬称略):前職のキャリアがまったくゲームに無関係というスタッフもいます。特徵的な経歴ですと、たとえば警察庁から転職してきた人でしょうか。自己紹介で前職のキャリアについてお話しいただいたのですが、ゲーム運営で使っているKPI(重要業績評価指標)を当てはめて、最終的には「国を運営するのもゲーム運営するのも一緒」という名言が飛び出しました。

安藤:国家の運営もゲームの運営も一緒!! それはある意味で真理ですね。どのゲームも小さな世界を構築しているわけですから。

遠藤:あとはよく話に挙がるところでいえば、前職が銀行マンとか、会計士とか。

鈴木:そうですね。地銀のエリートコースで前途洋々だったなか、「ゲーム業界でどうしても働きたい」という一心から、東京にやってきたスタッフもいます。

安原:数値を計算するのに、いつも電卓を持ってるんですよ。彼に「あれってどうなってるっけ?」みたいにたずねると、パソコンを開いてエクセルで計算するのではなく、すぐに電卓を取り出して計算して「それは○○ですね!」って教えてくれる。

安藤:なんだ、そのラノベの登場人物みたいなカッコいい電卓銀行マンは!(笑)

安原:エクセルじゃなく電卓なんですよ。でも、うちのチームでも数字のプロとして活躍してくれています。

遠藤:いろいろな事象を数字に置き換えることが得意なんですよね。運営という仕事にとっては、わりと大事な素養かなと。

安藤:ゲームが小さな世界であるとすれば、ゲーム内通貨などの数字と立ち向かわなければならない場面も多いでしょう。今はお話いただいた銀行出身の方のみならず、そういうのを全部数値化するプロフェッショナルがいるんですよね。

遠藤:います。運営においては数値のバランスで判断するという場面が多々ありますからね。

安藤:お客さまの傾向などを見て判断しなきゃならないときに、文系のわたしは単純に「平均をとればいいんじゃないの?」って思っていたんです。ところが運営サイドのスタッフから「いやそれじゃダメです、この場合はガウス平均で考えます」、「え、ガウス平均ってなに?」みたいに滔々と説明を受けたことがあります。

運営スタッフは遊んでいる人達の感情を冷静に数値化し、粛々と表やグラフにしてるだけだろうと思っていたんですが、じつは単純でドライに数字にしているわけではなく、きちんとした理論のもとに「生きた運営」をするための数字を提案してくれてたんですよね。ドライどころか、むしろわりと感情のウェットな部分を数値化してくれているんだなと。

安原:数値を計算するのに、いつも電卓を持ってるんですよ。彼に「あれってどうなってるっけ?」みたいにたずねると、パソコンを開いてエクセルで計算するのではなく、すぐに電卓を取り出して計算して「それは○○ですね!」って教えてくれる。

安藤:なんだ、そのラノベの登場人物みたいなカッコいい電卓銀行マンは!(笑)

安原:エクセルじゃなく電卓なんですよ。でも、うちのチームでも数字のプロとして活躍してくれています。

遠藤:いろいろな事象を数字に置き換えることが得意なんですよね。運営という仕事にとっては、わりと大事な素養かなと。

安藤:ゲームが小さな世界であるとすれば、ゲーム内通貨などの数字と立ち向かわなければならない場面も多いでしょう。今はお話いただいた銀行出身の方のみならず、そういうのを全部数値化するプロフェッショナルがいるんですよね。

遠藤:います。運営においては数値のバランスで判断するという場面が多々ありますからね。

安藤:お客さまの傾向などを見て判断しなきゃならないときに、文系のわたしは単純に「平均をとればいいんじゃないの?」って思っていたんです。ところが運営サイドのスタッフから「いやそれじゃダメです、この場合はガウス平均で考えます」、「え、ガウス平均ってなに?」みたいに滔々と説明を受けたことがあります。

運営スタッフは遊んでいる人達の感情を冷静に数値化し、粛々と表やグラフにしてるだけだろうと思っていたんですが、じつは単純でドライに数字にしているわけではなく、きちんとした理論のもとに「生きた運営」をするための数字を提案してくれてたんですよね。ドライどころか、むしろわりと感情のウェットな部分を数値化してくれているんだなと。

遠藤:そういうところに特化しているのが、運営を専門に手がけて、そのことだけに特化して考え続けている我々の強みだと思います。数字がすべてじゃない。ゲームは常に動いていて、お客さまも動いている。グリーは昔は数字至上主義みたいな部分も否めなかったんですが、最近では数字だけではなく、お客さまの情熱を大事にするようになっています。

弊社でもまずは、担当するゲームをそれぞれのスタッフがガッツリとやり込む。それによって、はじめて初心者の目線も、やり込んでくださっているお客さまの不満も見えるようになってくる。そこにはやらなきゃわからない感情がたくさんあるんですよ。誰よりも遊ぶ。とにかく遊ぶ。

安原:決して強制ではないのですが、自腹を切って課金もします。賛否両論あるとは思いつつ、経費じゃダメなんです。「自分のお金と時間をどこまで注ぎ込めるか、それに対する結果に納得感があるか」の感覚を我々がつかめていないと、本気でプレイしていただいているコアなお客さまに響く運営はできない。

遠藤:自分の担当のゲームでなくてもいいので、一度はそのぐらいやり込んでみないとわかりませんよね。

安藤:どんなゲームプログラムも分解すればただのゼロとイチの数字になるのに、できあがってプレイするゲームは、プレイヤーにとって小さな世界になり、ただの数字では表せない熱を生み出す……まるで生き物なんですよね。それを生かし続ける、成長させていく運営という仕事は開発とは別のクリエイティビティだと心から尊敬しています。

安原:そう言っていただけると自信がわいてくるのですが、やっぱり世間的には認知度がまだまだだと思うんです。「運営と言えばファンプレックス」と言ってもらえるようになりたいと、心から思っていますが、果たして運営している僕らは怖じることなくゲームクリエイターを名乗ってもいいものなのかどうか、と。

安藤:安原さんが冒頭でおっしゃっていた「負い目」の話に繋がってきますね。ですが、御社の社長である下村さんが声を大にしておっしゃっている「運営もゲームクリエイターだ」という言葉がすべてを物語っていると思います。

僕はコンシューマゲームもオンラインゲームもソーシャルゲームの開発も、どれも手がけてきた開発サイドのプロデューサーとして断言したい。遠藤さんはもちろん、安原さんのような運営のプロフェッショナルが「ゲームクリエイターです!」と堂々と言える時代はとっくに来ていますよ。

(後編につづく)

テキスト:サガコ(Sagako) フリーライターときどき小説家。ゲームやアニメ、テレビが好きだけど腐女子にもなりきれず夢女子にもなれず、すべてにおいてハンパな人生を謳歌中。「少年ヨルハ」ではパンフレットのテキストを担当。不思議なご縁で「水曜どうでしょう」関連の書籍も手がけています。

ツイッターアカウント→サガコ@sagakobuta

電撃文庫「リペットと僕」

弊社でもまずは、担当するゲームをそれぞれのスタッフがガッツリとやり込む。それによって、はじめて初心者の目線も、やり込んでくださっているお客さまの不満も見えるようになってくる。そこにはやらなきゃわからない感情がたくさんあるんですよ。誰よりも遊ぶ。とにかく遊ぶ。

安原:決して強制ではないのですが、自腹を切って課金もします。賛否両論あるとは思いつつ、経費じゃダメなんです。「自分のお金と時間をどこまで注ぎ込めるか、それに対する結果に納得感があるか」の感覚を我々がつかめていないと、本気でプレイしていただいているコアなお客さまに響く運営はできない。

遠藤:自分の担当のゲームでなくてもいいので、一度はそのぐらいやり込んでみないとわかりませんよね。

安藤:どんなゲームプログラムも分解すればただのゼロとイチの数字になるのに、できあがってプレイするゲームは、プレイヤーにとって小さな世界になり、ただの数字では表せない熱を生み出す……まるで生き物なんですよね。それを生かし続ける、成長させていく運営という仕事は開発とは別のクリエイティビティだと心から尊敬しています。

安原:そう言っていただけると自信がわいてくるのですが、やっぱり世間的には認知度がまだまだだと思うんです。「運営と言えばファンプレックス」と言ってもらえるようになりたいと、心から思っていますが、果たして運営している僕らは怖じることなくゲームクリエイターを名乗ってもいいものなのかどうか、と。

安藤:安原さんが冒頭でおっしゃっていた「負い目」の話に繋がってきますね。ですが、御社の社長である下村さんが声を大にしておっしゃっている「運営もゲームクリエイターだ」という言葉がすべてを物語っていると思います。

僕はコンシューマゲームもオンラインゲームもソーシャルゲームの開発も、どれも手がけてきた開発サイドのプロデューサーとして断言したい。遠藤さんはもちろん、安原さんのような運営のプロフェッショナルが「ゲームクリエイターです!」と堂々と言える時代はとっくに来ていますよ。

(後編につづく)

テキスト:サガコ(Sagako) フリーライターときどき小説家。ゲームやアニメ、テレビが好きだけど腐女子にもなりきれず夢女子にもなれず、すべてにおいてハンパな人生を謳歌中。「少年ヨルハ」ではパンフレットのテキストを担当。不思議なご縁で「水曜どうでしょう」関連の書籍も手がけています。

ツイッターアカウント→サガコ@sagakobuta

電撃文庫「リペットと僕」

シシララTV オリジナル記事