子どもの成長を助けるためのゲーム開発を──LITALICO岸田崇志&比護賢之×安藤武博ロング対談【前編】

働くことに障害がある方の支援や、子どもたちの可能性を広げる学習教室などの事業を展開している株式会社LITALICO(りたりこ)。活動の一環として、『にゃんタップ』や『おかね星人』といったゲームアプリの開発を行っていることでも有名だ。今回は、そんなLITALICOのアプリ開発の中心人物である岸田崇志さんと比護賢之さんをお招きし、ゲームDJ・安藤武博が黎明期の苦労話からアプリ立ち上げの経緯まで、ディープなお話をお聞きしていく。

▲写真左から比護賢之さん、岸田崇志さん、安藤武博。

■学習教室の教材をゲーム業界ならではの視点でおもしろく!

安藤武博(以下、安藤):今はLITALICOで活動されている岸田さんと比護さんですが、もともとお2人はグリーに在籍されていたんですよね。

岸田崇志さん(以下、岸田):はい。

安藤:比護さんの名前は、何度も聞いたことがあったんですよ。『探検ドリランド』を作られていたんですよね。当時のアプリバブルで、『探検ドリランド』は欠かせないタイトル。でもインタビューなどにほとんど登場されたことがありませんでしたよね?

岸田:たしかに、あまり前に出ることはありませんでしたからね。じつは比護さんは、『釣りスタ』の制作にも関わっていたんですよ。

比護賢之さん(以下、比護):今回、この対談に出ようと思ったきっかけは、弊社がゲーム会社ではないからです。ゲーム制作会社じゃないLITALICOがシシララTVさんの対談に登場することで、何かいい相乗効果があればと思いまして。

安藤:ありがとうございます。わたしもリリースされているアプリを遊ばせていただいたんですが、発育サポートなどの一環ではあるものの、はっきりいって、ちゃんとした「ゲーム」ですよね。これらはどのような感じで開発を進めているんですか?

岸田:テーマを決めて、発育サポートの優先順位が高いものから順に開発しています。

安藤:開発はお2人で?

岸田:作っているのはほとんど比護さんですね。弊社は子ども向けの学習塾をやっていて、そこで楽しみながら使える教材が必要だったんです。でも教科書っぽいものでは、子どもは使いたがりませんよね。それにおもしろいアプリがたくさん配信されているなか、遊んでもらうにはゲーム性が必要だと考え、今のような形になっています。

安藤:そのジャンルは、なかなかないんですね。ジャストシステムさんやベネッセコーポレーションさんのCMを見て、お母さんたちが「まるで、ゲームみたい」と言っているのを見たこともあって、先駆者がいるイメージでした。

岸田:これが小学生くらいに向けたアプリとなると、すでに存在しているんですけど。もっと小さな子をターゲットにしているものってほとんどなくて。弊社では3歳から5歳くらいのお子さんをターゲットにイメージしています。そこにターゲットを絞るとゲーム性がシンプルになって、結果的に、大人もちゃんと楽しめる作品になるんですよ。『にゃんタップ』は、女性もたくさん遊んでくださっていますね。

安藤:遊んでみて、ロケットが打ちあがってフィーバータイムになるのがすごくゲーム性が高いなと思いました。

安藤武博(以下、安藤):今はLITALICOで活動されている岸田さんと比護さんですが、もともとお2人はグリーに在籍されていたんですよね。

岸田崇志さん(以下、岸田):はい。

安藤:比護さんの名前は、何度も聞いたことがあったんですよ。『探検ドリランド』を作られていたんですよね。当時のアプリバブルで、『探検ドリランド』は欠かせないタイトル。でもインタビューなどにほとんど登場されたことがありませんでしたよね?

岸田:たしかに、あまり前に出ることはありませんでしたからね。じつは比護さんは、『釣りスタ』の制作にも関わっていたんですよ。

比護賢之さん(以下、比護):今回、この対談に出ようと思ったきっかけは、弊社がゲーム会社ではないからです。ゲーム制作会社じゃないLITALICOがシシララTVさんの対談に登場することで、何かいい相乗効果があればと思いまして。

安藤:ありがとうございます。わたしもリリースされているアプリを遊ばせていただいたんですが、発育サポートなどの一環ではあるものの、はっきりいって、ちゃんとした「ゲーム」ですよね。これらはどのような感じで開発を進めているんですか?

岸田:テーマを決めて、発育サポートの優先順位が高いものから順に開発しています。

安藤:開発はお2人で?

岸田:作っているのはほとんど比護さんですね。弊社は子ども向けの学習塾をやっていて、そこで楽しみながら使える教材が必要だったんです。でも教科書っぽいものでは、子どもは使いたがりませんよね。それにおもしろいアプリがたくさん配信されているなか、遊んでもらうにはゲーム性が必要だと考え、今のような形になっています。

安藤:そのジャンルは、なかなかないんですね。ジャストシステムさんやベネッセコーポレーションさんのCMを見て、お母さんたちが「まるで、ゲームみたい」と言っているのを見たこともあって、先駆者がいるイメージでした。

岸田:これが小学生くらいに向けたアプリとなると、すでに存在しているんですけど。もっと小さな子をターゲットにしているものってほとんどなくて。弊社では3歳から5歳くらいのお子さんをターゲットにイメージしています。そこにターゲットを絞るとゲーム性がシンプルになって、結果的に、大人もちゃんと楽しめる作品になるんですよ。『にゃんタップ』は、女性もたくさん遊んでくださっていますね。

安藤:遊んでみて、ロケットが打ちあがってフィーバータイムになるのがすごくゲーム性が高いなと思いました。

比護:ちょっと「病みつき感」を入れておこうかなと(笑)。

安藤:制限時間のなかで、どんなにがんばってもタップしきれない演出になっている。中毒性のあるゲーム性ですよね。また子ども向けだからと思って、指定された絵と違うものを押しても大丈夫だろうと試してみたんですよ。そしたら、ブーって失敗になって(笑)。判定が意外とシビアでした。

岸田:最初は子ども向けということで、失敗してもペナルティはなかったんです。でも、だんだんゲーム性は高めていくことになったんです。

比護:ちょっとずつ、ゲームとしての歩みを伸ばしてゲーム性を高めています。

安藤:そもそも、LITALICOの業務内容ってどのようになっているのでしょう?

岸田:まず精神疾患を中心とした障害のある方の就労支援を行う「LITALICOワークス」があります。

安藤:障害のある方の就職活動をサポートしてくれる場所ですね。

岸田:そうです。また精神疾患を抱える方のなかには、子どものころ発達障害の特性があったという方も少なくありません。そうした子どもの学習面やコミュニケーション面をサポートしたり、保護者向けに子どもとの接し方に関する講座を行ったりする教室として、「LITALICOジュニア」という事業も行っています。

教室で使うための教材は、未だに紙のものが多いんです。先ほどの話にも出ましたが、楽しみながら使えるものがほとんどありませんでした。ゲーム業界出身者の視点で見ると、もっと楽しく、インタラクティブにできるんじゃないかと思ったんです。それが正解かどうかはわかりませんが、やってみる価値はあるだろうと。

安藤:岸田さんがグリーからLITALICOに行かれたと聞いて、ずいぶんかけ離れた分野に転職したんだなと思っていたのですが、アイデアのアウトプットの仕方を見ると納得できます。

岸田:もともとグリーで、企画を出し合うグランプリ企画をやっていました。短いピッチで開発して、社内ストアで配信されていたんですよね。そういうことを、もっとやりたいと思ったんです。弊社ではプログラミング教室「LITALICOワンダー」もやっているので、その教育の輪を広げたり、クリエイターと結び付けたりしたいと思いました。でも、実際のロールモデルがないと説得力がないので、アプリ開発をスタートした形です。

安藤:「LITALICOジュニア」の教室は、発達障害のお子さん向けのものなんですか?

安藤:制限時間のなかで、どんなにがんばってもタップしきれない演出になっている。中毒性のあるゲーム性ですよね。また子ども向けだからと思って、指定された絵と違うものを押しても大丈夫だろうと試してみたんですよ。そしたら、ブーって失敗になって(笑)。判定が意外とシビアでした。

岸田:最初は子ども向けということで、失敗してもペナルティはなかったんです。でも、だんだんゲーム性は高めていくことになったんです。

比護:ちょっとずつ、ゲームとしての歩みを伸ばしてゲーム性を高めています。

安藤:そもそも、LITALICOの業務内容ってどのようになっているのでしょう?

岸田:まず精神疾患を中心とした障害のある方の就労支援を行う「LITALICOワークス」があります。

安藤:障害のある方の就職活動をサポートしてくれる場所ですね。

岸田:そうです。また精神疾患を抱える方のなかには、子どものころ発達障害の特性があったという方も少なくありません。そうした子どもの学習面やコミュニケーション面をサポートしたり、保護者向けに子どもとの接し方に関する講座を行ったりする教室として、「LITALICOジュニア」という事業も行っています。

教室で使うための教材は、未だに紙のものが多いんです。先ほどの話にも出ましたが、楽しみながら使えるものがほとんどありませんでした。ゲーム業界出身者の視点で見ると、もっと楽しく、インタラクティブにできるんじゃないかと思ったんです。それが正解かどうかはわかりませんが、やってみる価値はあるだろうと。

安藤:岸田さんがグリーからLITALICOに行かれたと聞いて、ずいぶんかけ離れた分野に転職したんだなと思っていたのですが、アイデアのアウトプットの仕方を見ると納得できます。

岸田:もともとグリーで、企画を出し合うグランプリ企画をやっていました。短いピッチで開発して、社内ストアで配信されていたんですよね。そういうことを、もっとやりたいと思ったんです。弊社ではプログラミング教室「LITALICOワンダー」もやっているので、その教育の輪を広げたり、クリエイターと結び付けたりしたいと思いました。でも、実際のロールモデルがないと説得力がないので、アプリ開発をスタートした形です。

安藤:「LITALICOジュニア」の教室は、発達障害のお子さん向けのものなんですか?

岸田:はい。現在100拠点近くほどあるんですが、待機されている方も数千人ほどいらっしゃいます。アプリなら、待っていてくださる方も家で使えるというのは大きいですね。

安藤:教室があることで、何か変化することなどはあるのでしょうか?

岸田:子ども一人ひとりの特性に合わせた学び方を提供し、発達の気になるお子様でも安心して通える場所になっています。それによりお子様の生活しやすさが向上したり、親御さんの負担が減るというのは、地味ながらとても大きいのではないでしょうか。

■使う人のことを考えて、どこまでもゲーム性をシンプルに

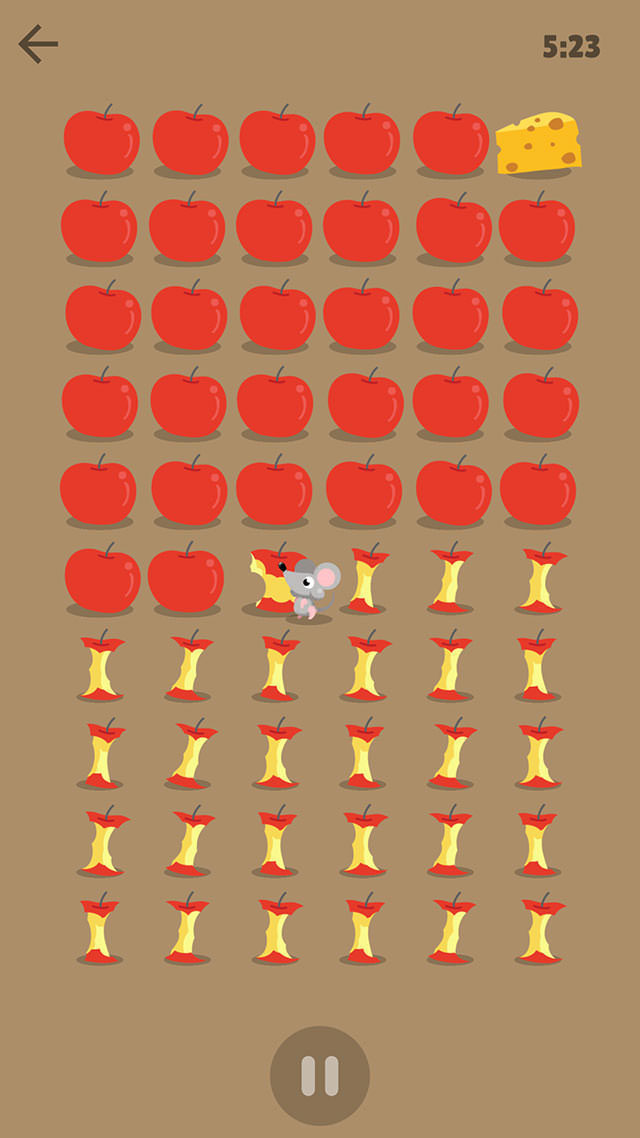

安藤:アプリを遊ばせていただいたときに、ゲームはシンプルでも十分楽しいと実感しました。動く、まわす、絵を合わせるだけでおもしろいんですよ。『ねずみタイマー』なんて、本当にシンプル。

岸田:これ、ヒットしているんですよ。1秒間に1個、ねずみがリンゴを食べていくだけのタイマーアプリなんですけど。じつは比護さんのこだわりで、食べ終わったあとのリンゴは全部同じじゃない(笑)。

比護:だって、そこが全部同じなのは普通に考えてちょっとおかしいし、さみしいじゃないですか(笑)。

岸田:小さい子にとって、時計を読むのは難しいです。でも、早くしなさいって怒るお母さんは多いですよね。そこでねずみさんと競争しようという形にすることで、日常空間をゲームにすることができる。そういう狙いで作り上げたアプリとなっています。

安藤:教室があることで、何か変化することなどはあるのでしょうか?

岸田:子ども一人ひとりの特性に合わせた学び方を提供し、発達の気になるお子様でも安心して通える場所になっています。それによりお子様の生活しやすさが向上したり、親御さんの負担が減るというのは、地味ながらとても大きいのではないでしょうか。

■使う人のことを考えて、どこまでもゲーム性をシンプルに

安藤:アプリを遊ばせていただいたときに、ゲームはシンプルでも十分楽しいと実感しました。動く、まわす、絵を合わせるだけでおもしろいんですよ。『ねずみタイマー』なんて、本当にシンプル。

岸田:これ、ヒットしているんですよ。1秒間に1個、ねずみがリンゴを食べていくだけのタイマーアプリなんですけど。じつは比護さんのこだわりで、食べ終わったあとのリンゴは全部同じじゃない(笑)。

比護:だって、そこが全部同じなのは普通に考えてちょっとおかしいし、さみしいじゃないですか(笑)。

岸田:小さい子にとって、時計を読むのは難しいです。でも、早くしなさいって怒るお母さんは多いですよね。そこでねずみさんと競争しようという形にすることで、日常空間をゲームにすることができる。そういう狙いで作り上げたアプリとなっています。

安藤:時計を読めない人にとってはよくわからないものが並んでいるだけに見えるんですね。それをネズミとの競争に落とし込む……すばらしいアイデア。

岸田:「ねずみさんがもう半分食べてるけど、◯◯くんはまだ半分も食べられていないよね」という形にすることで、子どもでも一気にわかりやすくなるんですよ。

安藤:教室で発達障害の子どもたちと接して、いろいろな発見があったのでは?

岸田:ありましたね。衝撃が大きかったのは、フリックで動かすのが難しいということ。線を引くというのが思っていた以上にハードルが高いようなんです。それを踏まえ、『どうぶつまるカード』では点線でナビゲーションしました。ゲームの文法に落とし込もうとすると、そこまでていねいにしなければいけないんです。

安藤:ここまで洗練されたUI(ユーザーインターフェイス)は、なかなかできないですよね。

比護:国内のソーシャルゲームは、情報過多ですよね。海外は多国籍で作られているから、言語に頼らないデザインになっています。それに倣って、子どもでも理解できるものにしています。

岸田:「ねずみさんがもう半分食べてるけど、◯◯くんはまだ半分も食べられていないよね」という形にすることで、子どもでも一気にわかりやすくなるんですよ。

安藤:教室で発達障害の子どもたちと接して、いろいろな発見があったのでは?

岸田:ありましたね。衝撃が大きかったのは、フリックで動かすのが難しいということ。線を引くというのが思っていた以上にハードルが高いようなんです。それを踏まえ、『どうぶつまるカード』では点線でナビゲーションしました。ゲームの文法に落とし込もうとすると、そこまでていねいにしなければいけないんです。

安藤:ここまで洗練されたUI(ユーザーインターフェイス)は、なかなかできないですよね。

比護:国内のソーシャルゲームは、情報過多ですよね。海外は多国籍で作られているから、言語に頼らないデザインになっています。それに倣って、子どもでも理解できるものにしています。

岸田:小さい子向けにやっていると、UIはすごく洗練されます。いい経験になりますね。

安藤:昨今のゲームは構造が複雑になってゲーム性が増したぶん、チュートリアルも難しくなってきていますよね。「使いやすさ」を重視すべきUIの原点という感じで、すごくいい。

岸田:ありがとうございます。

安藤:わたしは、これからのゲームはもっとシンプルになると思っているんですよ。アプリのUIは、一時期から固定化された部分がありますよね。初期はコンシューマーやアーケードの筐体、ATMなど、タッチで触れるものをもとに作っていたこともあって、とにかく独創的でした。不便なもの、洗練されていないものもたくさんありましたけどね(苦笑)。そういう意味では、わたしも黎明期からアプリ開発に携わっている身として、最近の定型化されたUIはつまらないなと思う部分はあります。

岸田:『拡散性ミリオンアーサー』などを手掛けてこられた、安藤さんならではのご意見ですね。

安藤:一方、『ミリオンアーサー』などを作っていたころに比べると、開発費がものすごくかかるようになったので、そこに工数をかけると開発がストップしてしまうこともわからないではない。でも、海外のAAAタイトルはジャンルに応じてUIも刺激的に進化していたりして、そこがすばらしい。本来はそういうところにカロリーを割かなければいけないんです。ここらへんの考え方は、海外の考えが逆上陸するといいですね。

岸田:インディ作品にも個性的でおもしろいUIの作品が多いですよ。商業ではチャレンジできないことも多いですが、課題が明確でそっちに向かえるのはいい環境になると思います。

安藤:お互いにアプリ開発の黎明期から携わっているので、ガチャがあることによる制限やゲームデザインの限界を知っている。ゲームのシステム上、相性がいいものが決まっています。似たようなゲームばかりになり、お客さまもそのことに気づいてきている。そうなったときに「死ぬな」って分かっていながらどうしようか悩んでいました。

その答えを見つけるために会社を辞めて、メディアを始めてインプットを増やしたんです。明快な解は、いろんなところにあるんじゃないかと思っています。お2人の活動も、その解の1つではないでしょうか。

岸田:ゲームを開発を続けていくなかで、僕もいろいろ限界を感じていた部分はあったので、新しいチャレンジをしたかったという部分はあります。

安藤:昨今のゲームは構造が複雑になってゲーム性が増したぶん、チュートリアルも難しくなってきていますよね。「使いやすさ」を重視すべきUIの原点という感じで、すごくいい。

岸田:ありがとうございます。

安藤:わたしは、これからのゲームはもっとシンプルになると思っているんですよ。アプリのUIは、一時期から固定化された部分がありますよね。初期はコンシューマーやアーケードの筐体、ATMなど、タッチで触れるものをもとに作っていたこともあって、とにかく独創的でした。不便なもの、洗練されていないものもたくさんありましたけどね(苦笑)。そういう意味では、わたしも黎明期からアプリ開発に携わっている身として、最近の定型化されたUIはつまらないなと思う部分はあります。

岸田:『拡散性ミリオンアーサー』などを手掛けてこられた、安藤さんならではのご意見ですね。

安藤:一方、『ミリオンアーサー』などを作っていたころに比べると、開発費がものすごくかかるようになったので、そこに工数をかけると開発がストップしてしまうこともわからないではない。でも、海外のAAAタイトルはジャンルに応じてUIも刺激的に進化していたりして、そこがすばらしい。本来はそういうところにカロリーを割かなければいけないんです。ここらへんの考え方は、海外の考えが逆上陸するといいですね。

岸田:インディ作品にも個性的でおもしろいUIの作品が多いですよ。商業ではチャレンジできないことも多いですが、課題が明確でそっちに向かえるのはいい環境になると思います。

安藤:お互いにアプリ開発の黎明期から携わっているので、ガチャがあることによる制限やゲームデザインの限界を知っている。ゲームのシステム上、相性がいいものが決まっています。似たようなゲームばかりになり、お客さまもそのことに気づいてきている。そうなったときに「死ぬな」って分かっていながらどうしようか悩んでいました。

その答えを見つけるために会社を辞めて、メディアを始めてインプットを増やしたんです。明快な解は、いろんなところにあるんじゃないかと思っています。お2人の活動も、その解の1つではないでしょうか。

岸田:ゲームを開発を続けていくなかで、僕もいろいろ限界を感じていた部分はあったので、新しいチャレンジをしたかったという部分はあります。

安藤:おもしろいけど、それだけじゃダメ。稼がなければいけない。ターゲットにサービスを届けられているという点では、岸田さんたちのアクションは盲点でした。

岸田:比護さんが来るまでは、ここまでできませんでした。本当に、ここ1~2年のことですよ。シンプル性が得意な比護さんのような人は、教育とかコアなおもしろさを追求する子ども向けに向いているなと。『釣りスタ』の的当てを作ったのも比護さんですからね。

安藤:わたしから見ても、比護さんは普遍的な楽しさを生み出せるとクリエイターだと思っています。

比護:そこまで言われると照れちゃいますね(汗)。

■子どもだと思って甘く見てはいけない!

安藤:比護さんのお話を聞いていると、横井軍平さんを思い出します。

比護:好きなんですよ。憧れて目指したというわけじゃないですけど。

安藤:横井さんは任天堂を退職された後、医療で子どもが夢中になっているあいだに検査が終わっているようなものを作ろうということで、株式会社コトを作られた。コトは、今でも医療や教育向けの知育玩具などを出しているはずです。ゲームのデザインは、そのパイプともつながるんだと思いました。作って、作って、ニーズに応えていく。おもしろいですよね。

岸田:ニーズに応えて、最近は規模の大きいものにもチャレンジしていこうということになっています。次は、歯磨きのアプリが出ますよ。『はみがき勇者』というタイトルです。

安藤:おもしろい! そうか、子どもたちにとっては歯磨きは億劫なものでしょうから、それを楽しく行えるようになるアプリは需要がありますね。

岸田:比護さんが来るまでは、ここまでできませんでした。本当に、ここ1~2年のことですよ。シンプル性が得意な比護さんのような人は、教育とかコアなおもしろさを追求する子ども向けに向いているなと。『釣りスタ』の的当てを作ったのも比護さんですからね。

安藤:わたしから見ても、比護さんは普遍的な楽しさを生み出せるとクリエイターだと思っています。

比護:そこまで言われると照れちゃいますね(汗)。

■子どもだと思って甘く見てはいけない!

安藤:比護さんのお話を聞いていると、横井軍平さんを思い出します。

比護:好きなんですよ。憧れて目指したというわけじゃないですけど。

安藤:横井さんは任天堂を退職された後、医療で子どもが夢中になっているあいだに検査が終わっているようなものを作ろうということで、株式会社コトを作られた。コトは、今でも医療や教育向けの知育玩具などを出しているはずです。ゲームのデザインは、そのパイプともつながるんだと思いました。作って、作って、ニーズに応えていく。おもしろいですよね。

岸田:ニーズに応えて、最近は規模の大きいものにもチャレンジしていこうということになっています。次は、歯磨きのアプリが出ますよ。『はみがき勇者』というタイトルです。

安藤:おもしろい! そうか、子どもたちにとっては歯磨きは億劫なものでしょうから、それを楽しく行えるようになるアプリは需要がありますね。

比護:子どもって歯磨き、やらないんですよね。歯磨き好きな子なんていないんじゃないですかね。

安藤:映像を見させていただきましたが、これは完全にファンタジーだ! カメラで画像を取り込んで、ヘルメットをかぶっているようになっているんですね。リリースされたら、子どもたちは毎晩勇者になるのか! これは新しい発想‼

比護:カメラで動きを感知して、歯磨きをすると敵を攻撃するようになっています。ていねいに磨かないと大ダメージが出ないようにしたくて、技術的にいろいろ挑戦しています。やみくもに磨かれても、親御さんは困ってしまいますからね。レベルがあがって、強化もされていきます。

安藤:映像を見させていただきましたが、これは完全にファンタジーだ! カメラで画像を取り込んで、ヘルメットをかぶっているようになっているんですね。リリースされたら、子どもたちは毎晩勇者になるのか! これは新しい発想‼

比護:カメラで動きを感知して、歯磨きをすると敵を攻撃するようになっています。ていねいに磨かないと大ダメージが出ないようにしたくて、技術的にいろいろ挑戦しています。やみくもに磨かれても、親御さんは困ってしまいますからね。レベルがあがって、強化もされていきます。

安藤:みんな歯磨きしたくなりますよ。久々に人が作ったゲームで、ゾクッとしました。

比護:カメラを使うとスマホの可能性はもっと広がると思っています。そのひとつの形を示せたと思っていますので、興味があればぜひお試しください!

安藤:天才がいました。比護さん、天才だ。岸田さんもナイスプロデュース! 確かに毎日やることって、レベルデザインと相性がいいですよね。すごく歯を磨きたくてしょうがなくなりそう(笑)。

岸田:そのうち、親御さんに歯磨きするのをやめなさいって言われる時代がくるかもしれませんね(笑)。

比護:カメラを使うとスマホの可能性はもっと広がると思っています。そのひとつの形を示せたと思っていますので、興味があればぜひお試しください!

安藤:天才がいました。比護さん、天才だ。岸田さんもナイスプロデュース! 確かに毎日やることって、レベルデザインと相性がいいですよね。すごく歯を磨きたくてしょうがなくなりそう(笑)。

岸田:そのうち、親御さんに歯磨きするのをやめなさいって言われる時代がくるかもしれませんね(笑)。

安藤:おもしろい。以前、『Wii Fit』が登場したときも、体重計がゲームになるんだという新鮮な驚きがあった。宮本茂さんが、毎日体重計に乗って記録をつけるおもしろさを見つけたことから生まれました。人をわっと思わせるアイデアは情報やノイズをむいて、根源的なものなのかもしれません。当たり前と思わないことが、大事なのかもしれませんね。お話を聞くまで、歯磨きを嫌っている人がいるとは思っていませんでした。

岸田:日常生活の体験、学びをゲーム化するというのはおもしろいですよね。

安藤:目からウロコです。字が読めない人がいる、できない人がいるという部分まで気にかけると洗練されていくんですね。大人でも遊びたくなるような。

比護:それがやりたいんですよ。大人は楽しくないけど、子どもならこれでいいでしょと考えてしまうことがあります。でも、それだとコケる。子どもを甘く見てはいけない。自分がおもしろくないといけないと思います。

(後編へつづく)

岸田:日常生活の体験、学びをゲーム化するというのはおもしろいですよね。

安藤:目からウロコです。字が読めない人がいる、できない人がいるという部分まで気にかけると洗練されていくんですね。大人でも遊びたくなるような。

比護:それがやりたいんですよ。大人は楽しくないけど、子どもならこれでいいでしょと考えてしまうことがあります。でも、それだとコケる。子どもを甘く見てはいけない。自分がおもしろくないといけないと思います。

(後編へつづく)

シシララTV オリジナル記事