目指すは世界! 成長を続けていくWright Flyer Studiosのブランド育成論とは──Wright Flyer Studios 荒木英士×安藤武博ロング対談【後編】

2014年にグリーが設立した、スマートフォン向けゲームアプリ開発を担う新スタジオ「Wright Flyer Studios(ライトフライヤースタジオ)」。『消滅都市』や『武器よさらば』、『アナザーエデン』など、多数のオリジナルコンテンツを生み出し、熱狂的なファンの支持を集めている同スタジオの責任者・荒木英士を、ゲームDJの安藤武博が直撃! スタジオ設立の経緯からコンテンツを成功に導く秘訣、今後の展望からアノ新作の話題まで、さまざまなお話をお聞かせいただいた。

後編となる今回はWright Flyer Studiosのクリエイター魂や乙女ゲーム業界への挑戦、気になる新作『WILD ARMS』についてなど、よりディープな話題へと切り込んでいく。

前編はコチラ→周回遅れで始まったゲーム開発事業を軌道に乗せた秘訣

前編はコチラ→周回遅れで始まったゲーム開発事業を軌道に乗せた秘訣

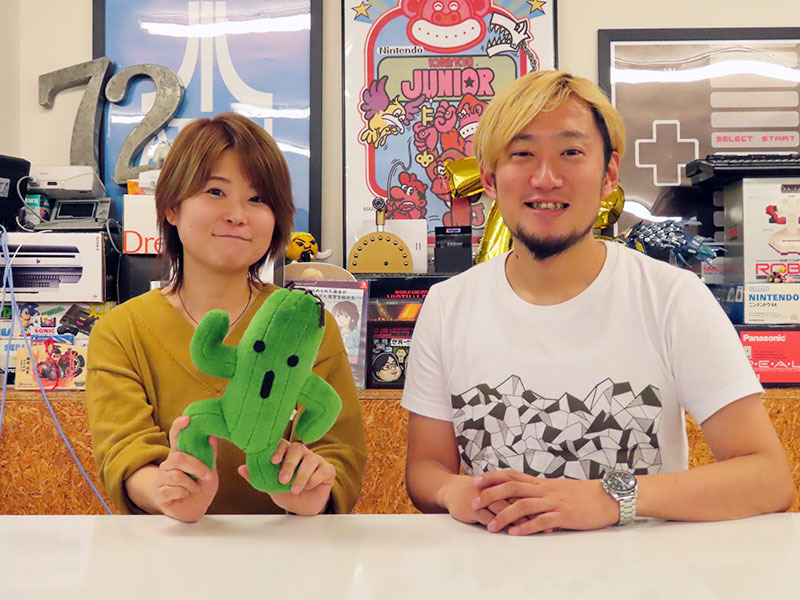

荒木英士さん(写真左)……グリーの取締役 執行役員で、Wright Flyer Studiosの代表取締役を務める。グリーではモバイル事業、ソーシャルゲーム事業、スマートフォン向けGREEなどの立ち上げを主導し、2011年にはGREE International, Inc.(現:GREE International Entertainment, Inc.)(米国)の設立に参画。2013年9月に日本に帰国し、グリー株式会社 取締役 執行役員に就任。2014年にWright Flyer Studiosを立ち上げた。

■ドヤ顔をして世に送り出せる作品を作ることの意義

安藤武博(以下、安藤):Wright Flyer Studiosはオリジナルのタイトルをたくさん手掛けていて、数年前はまったくなかったタイプの作品でランキングを賑わせています。そのこだわりや想いを教えてください。

荒木英士さん(以下、荒木):最近出ているオリジナル作品は2~3年前に決断をくだした結果出てきているものなのですが、狙ってそうしているところと結果的にそうなってる部分の半々がありますね。ただ、もともと僕個人の好みとして、IPは借りるものじゃなくて作る/持つものだという志向が強いというのはあります。あんまりビジネスセンスがなさそうな発言ですけどね(笑)。

安藤:わたしもそっちのタイプなのでわかります。自分の作ったものをぶんまわしたいんですよね。既存のIPはファンがすでにいて、そこに向けて作っていくおもしろさがあります。でも自分で作ったものは版元の監修もなく、歴史に想いをはせたりするカロリーも必要ないので、これもたいへん面白い。

荒木:昔は、すでにあるシステムに人気IPを乗せれば当たるだろうという安易な発想の作品も多かったように思います。でも、ユーザーはそのようなゲームは少し遊んだだけで、その安易な考え方に気付いてしまうんですよね。そういうのが透けて見えるような作品を作るのは嫌だったんです。

安藤:じつに荒木さんらしい考え方ですね。

■ドヤ顔をして世に送り出せる作品を作ることの意義

安藤武博(以下、安藤):Wright Flyer Studiosはオリジナルのタイトルをたくさん手掛けていて、数年前はまったくなかったタイプの作品でランキングを賑わせています。そのこだわりや想いを教えてください。

荒木英士さん(以下、荒木):最近出ているオリジナル作品は2~3年前に決断をくだした結果出てきているものなのですが、狙ってそうしているところと結果的にそうなってる部分の半々がありますね。ただ、もともと僕個人の好みとして、IPは借りるものじゃなくて作る/持つものだという志向が強いというのはあります。あんまりビジネスセンスがなさそうな発言ですけどね(笑)。

安藤:わたしもそっちのタイプなのでわかります。自分の作ったものをぶんまわしたいんですよね。既存のIPはファンがすでにいて、そこに向けて作っていくおもしろさがあります。でも自分で作ったものは版元の監修もなく、歴史に想いをはせたりするカロリーも必要ないので、これもたいへん面白い。

荒木:昔は、すでにあるシステムに人気IPを乗せれば当たるだろうという安易な発想の作品も多かったように思います。でも、ユーザーはそのようなゲームは少し遊んだだけで、その安易な考え方に気付いてしまうんですよね。そういうのが透けて見えるような作品を作るのは嫌だったんです。

安藤:じつに荒木さんらしい考え方ですね。

荒木:先ほどのゲームエンジンの話にも通じるんですが、既存のものの使い回しがダメってわけではないんですよ。安易な考えでゲームを作るのがダメなわけであって。自分たちがドヤ顔をして世に送り出せる、新しい何かを盛り込まなければならない。

安藤:作品にとって、ドヤ感は大事です。

荒木:結果的にオリジナル中心になったのにはもう1つ消極的な理由もあります。これは大変恥ずかしいことなんですが、ネイティブゲーム開発へのシフト過程では見積もり能力も低くプロジェクトが難航し、外部のパートナーさんに迷惑をかけまくってしまうので、極力関係者を減らしたかったというのがあるんですよね(苦笑)。

安藤:それはわかります。まだ誰がプレイするかもわからないものに、例えばいきなり『ファイナルファンタジー』のIPを貸してくださいなんて言えませんよね。

荒木:そういうことです。以前に手掛けていた某IPもので、燃えに燃えてご迷惑をおかけしたこともあったため、Wright Flyer Studiosの立上げ直後は、まだ我々が軽々しく扱っていいものではないという思いが強かったですね。

安藤:身の丈に合わせた結果、オリジナル作品を作っていくことになったと。

荒木:それも理由の1つです。ほかにも社内のイラストレーターや、シナリオ、アーティストに活躍してほしいという思いがありました。

安藤:『消滅都市』はオリジナルなのに、世界観やキャラクターに想いをはせるような作品に仕上がっていて、それを社内スタッフで作っている。すごい人が集まっているなと思いましたよ。新人の起用は気合がいるし、お金もかかるプロジェクトでは任せにくい。著名人起用も戦略のなかで、新人を起用した意図はなんだったんですか?

荒木:半分は意思を持ってのことですが、残りの半分は結果論ですね。運よく、優秀なスタッフに集まってもらうことができました。

安藤:作品にとって、ドヤ感は大事です。

荒木:結果的にオリジナル中心になったのにはもう1つ消極的な理由もあります。これは大変恥ずかしいことなんですが、ネイティブゲーム開発へのシフト過程では見積もり能力も低くプロジェクトが難航し、外部のパートナーさんに迷惑をかけまくってしまうので、極力関係者を減らしたかったというのがあるんですよね(苦笑)。

安藤:それはわかります。まだ誰がプレイするかもわからないものに、例えばいきなり『ファイナルファンタジー』のIPを貸してくださいなんて言えませんよね。

荒木:そういうことです。以前に手掛けていた某IPもので、燃えに燃えてご迷惑をおかけしたこともあったため、Wright Flyer Studiosの立上げ直後は、まだ我々が軽々しく扱っていいものではないという思いが強かったですね。

安藤:身の丈に合わせた結果、オリジナル作品を作っていくことになったと。

荒木:それも理由の1つです。ほかにも社内のイラストレーターや、シナリオ、アーティストに活躍してほしいという思いがありました。

安藤:『消滅都市』はオリジナルなのに、世界観やキャラクターに想いをはせるような作品に仕上がっていて、それを社内スタッフで作っている。すごい人が集まっているなと思いましたよ。新人の起用は気合がいるし、お金もかかるプロジェクトでは任せにくい。著名人起用も戦略のなかで、新人を起用した意図はなんだったんですか?

荒木:半分は意思を持ってのことですが、残りの半分は結果論ですね。運よく、優秀なスタッフに集まってもらうことができました。

安藤:荒木さんは狙っていた部分、狙っていなかった部分を正直に話してくれるのが面白いですね。

荒木:まぁ、「全部狙ってやってきたんですよ」って言えたらカッコイイんですけどね(笑)。

安藤:じつは、今やビッグブランドになったタイトルって、そういう偶然から生まれたような部分も大きいんですよね。かつてスクウェアが「これでダメならゲーム業界から撤退する」という“最後”の意気込みで作ったのが『“ファイナル”ファンタジー』だったわけですが、そのスタッフに坂口博信さん、田中弘道さんがいて、そこに『聖剣伝説』を作っていた石井浩一さんがスクウェアにやってきた。他にも河津秋敏さんや渋谷員子さんたちがいて……こんなスタッフ、狙って集められるわけがありませんからね。狙ってやったこと、狙わないでやったこと、そのつじつまが合った時に新しいものが生まれるのかもしれません。そして、その成功体験から、次世代のスタークリエイターも生まれてくる気がします。

■耳に残る音楽は優秀なサウンドチームによってもたらされる

安藤:『消滅都市』は音楽も素晴らしい。個人的に、スマホのゲームのなかでトップクラスだと思っています。ゲーム音楽の文法にとらわれることなく、クラシックやロックなど、さまざまなジャンルの曲をごった煮にしつつも、しっかりと聴かせるサウンドになっているところが好きなんですよ。こういった、音楽面でのこだわりについても教えてください。

荒木:ゲームはプラットフォームごとにお決まりのサイクルがあります。カジュアルゲームで広がって遊びの発明が起き、ジャンルが集約されていく。そのなかでシナリオやキャラ、音楽の価値が上がる時期というのが必ず来ると考えていました。とくに日本は、それらの比重は大きいと思っているので、明確に狙って力を入れています。

安藤:『消滅都市』はノイジークローク、『アナザーエデン』はプロキオン・スタジオなど、いろいろなところと組んでいておもしろいですよね。

荒木:社内にサウンドチームがあって、そこを通じて毎回ベストと思えるサウンドクリエイターさんに楽曲をお願いしています。うちの音楽のクオリティが高いのは、サウンドチームが優秀だからなんですよ。なかなか日が当たりづらい立場だとは思いますので、私もよく話をするようにしています。企画担当が考えた発注書は、必ずしも音楽の言語になっていません。それをアーティストがわかるように翻訳して、クオリティを確保してくれています。

荒木:まぁ、「全部狙ってやってきたんですよ」って言えたらカッコイイんですけどね(笑)。

安藤:じつは、今やビッグブランドになったタイトルって、そういう偶然から生まれたような部分も大きいんですよね。かつてスクウェアが「これでダメならゲーム業界から撤退する」という“最後”の意気込みで作ったのが『“ファイナル”ファンタジー』だったわけですが、そのスタッフに坂口博信さん、田中弘道さんがいて、そこに『聖剣伝説』を作っていた石井浩一さんがスクウェアにやってきた。他にも河津秋敏さんや渋谷員子さんたちがいて……こんなスタッフ、狙って集められるわけがありませんからね。狙ってやったこと、狙わないでやったこと、そのつじつまが合った時に新しいものが生まれるのかもしれません。そして、その成功体験から、次世代のスタークリエイターも生まれてくる気がします。

■耳に残る音楽は優秀なサウンドチームによってもたらされる

安藤:『消滅都市』は音楽も素晴らしい。個人的に、スマホのゲームのなかでトップクラスだと思っています。ゲーム音楽の文法にとらわれることなく、クラシックやロックなど、さまざまなジャンルの曲をごった煮にしつつも、しっかりと聴かせるサウンドになっているところが好きなんですよ。こういった、音楽面でのこだわりについても教えてください。

荒木:ゲームはプラットフォームごとにお決まりのサイクルがあります。カジュアルゲームで広がって遊びの発明が起き、ジャンルが集約されていく。そのなかでシナリオやキャラ、音楽の価値が上がる時期というのが必ず来ると考えていました。とくに日本は、それらの比重は大きいと思っているので、明確に狙って力を入れています。

安藤:『消滅都市』はノイジークローク、『アナザーエデン』はプロキオン・スタジオなど、いろいろなところと組んでいておもしろいですよね。

荒木:社内にサウンドチームがあって、そこを通じて毎回ベストと思えるサウンドクリエイターさんに楽曲をお願いしています。うちの音楽のクオリティが高いのは、サウンドチームが優秀だからなんですよ。なかなか日が当たりづらい立場だとは思いますので、私もよく話をするようにしています。企画担当が考えた発注書は、必ずしも音楽の言語になっていません。それをアーティストがわかるように翻訳して、クオリティを確保してくれています。

安藤:頼む人によって出来上がりが全然違いますからね。僕はプライベートでも音楽をやっているので、頼み方のポイントはなんとなくわかるんですが、それがわかっていないとあのクオリティにならない。サウンドチームがあるからこそ、音楽的な対話ができて望んだ音楽が作れるんですね。最近では『武器よさらば』の音楽がものすごくいい。あのサウンドはすぐに耳に残るうえに、鼻歌で歌いたくなる。ぜひ、音を出して遊んでほしいです。

荒木:『武器よさらば』のサウンドは社内のサウンドチームが手がけたものなので、今のお話を聞くと喜ぶと思います。

安藤:素晴らしいですね。ちなみに、そんな御社のサウンドチームに外部の仕事が発注された場合、それをお引き受けされる可能性はありますか? というのも、いつかわたしも仕事をご一緒してみたいなと思いまして。

荒木:ラインに空きがあれば、喜んでお引き受けしますよ。スタッフも喜ぶと思います。

安藤:誰がいい曲を作るだろうという考えは常にあって、自分のなかでも明確にしていないとファンにも飽きられてしまいます。Wright Flyer Studiosとサウンド面で組むというのは、これまでにどこの会社もやっていないことだと思うし、面白そうなのでぜひアタックさせてくだい。

荒木:もちろん。我々としても、そうやってブランドが作り上げられていくのはとてもステキなことですから。

安藤:過去の歴史を見ても、意外な組み合わせはありますよね。お客さんの喜ぶことを逆算しながら、いろいろ挑戦していきたいです。

荒木:『武器よさらば』のサウンドは社内のサウンドチームが手がけたものなので、今のお話を聞くと喜ぶと思います。

安藤:素晴らしいですね。ちなみに、そんな御社のサウンドチームに外部の仕事が発注された場合、それをお引き受けされる可能性はありますか? というのも、いつかわたしも仕事をご一緒してみたいなと思いまして。

荒木:ラインに空きがあれば、喜んでお引き受けしますよ。スタッフも喜ぶと思います。

安藤:誰がいい曲を作るだろうという考えは常にあって、自分のなかでも明確にしていないとファンにも飽きられてしまいます。Wright Flyer Studiosとサウンド面で組むというのは、これまでにどこの会社もやっていないことだと思うし、面白そうなのでぜひアタックさせてくだい。

荒木:もちろん。我々としても、そうやってブランドが作り上げられていくのはとてもステキなことですから。

安藤:過去の歴史を見ても、意外な組み合わせはありますよね。お客さんの喜ぶことを逆算しながら、いろいろ挑戦していきたいです。

■乙女ゲームへの挑戦! 有名乙女ゲームブランドとの協力関係

安藤:これからリリースされる作品のなかでわたしがとくに気になっているのが、『LibraryCross∞(ライブラリークロスインフィニット)』。御社にとって初めての乙女ゲームですよね?

荒木:なんでもありですよね(笑)。我々にとっても、あまりに異色。いろいろなものを出しているのでこんなんでいいのかなと思いますが、まあ面白いからいいかなと。

安藤:こちらの開発は女性中心のチームなのでしょうか?

荒木:責任者は男性ですが、開発現場には女性スタッフが多いですね。この企画は乙女ゲーム市場が伸びていることを受け、熱狂的なファンを擁するオトメイトさんと組んで女性ファン向けに受ける新作ゲームを作ろうという、我々にとっては新しいチャレンジでありつつも、ビジネス的にはわりときっちりした戦略の企画です。

安藤:それは御社にあってはめずらしいアプローチかもしれませんね。

荒木:オトメイトさんの人気キャラクターが活躍しつつ、オリジナル要素も入った「オールスターもの」を作る。その大枠は決まっているんですが、よりいいもの、熱狂していただけるものに仕上げるためには、手触りといった感覚的な部分や、女性心理をくみ取ることも大切だと考えています。

安藤:これからリリースされる作品のなかでわたしがとくに気になっているのが、『LibraryCross∞(ライブラリークロスインフィニット)』。御社にとって初めての乙女ゲームですよね?

荒木:なんでもありですよね(笑)。我々にとっても、あまりに異色。いろいろなものを出しているのでこんなんでいいのかなと思いますが、まあ面白いからいいかなと。

安藤:こちらの開発は女性中心のチームなのでしょうか?

荒木:責任者は男性ですが、開発現場には女性スタッフが多いですね。この企画は乙女ゲーム市場が伸びていることを受け、熱狂的なファンを擁するオトメイトさんと組んで女性ファン向けに受ける新作ゲームを作ろうという、我々にとっては新しいチャレンジでありつつも、ビジネス的にはわりときっちりした戦略の企画です。

安藤:それは御社にあってはめずらしいアプローチかもしれませんね。

荒木:オトメイトさんの人気キャラクターが活躍しつつ、オリジナル要素も入った「オールスターもの」を作る。その大枠は決まっているんですが、よりいいもの、熱狂していただけるものに仕上げるためには、手触りといった感覚的な部分や、女性心理をくみ取ることも大切だと考えています。

安藤:わたしがこのタイトルに興味を持っているのは、わたし自身が乙女ゲームを作ってみたいと画策しているからなんです。とはいえ、女性向けの作品については本能的に理解できる部分とできない部分がある。男であるゆえに、ターゲットに届くか不安があるんです。開発のブレインはどう配置されているんですか?

荒木:もちろん当社側も、男性スタッフ含めて乙女ゲームの文化にどっぷり浸かって高いレベルで議論できるようにはしていますが、やはり共同で開発しているオトメイトさんの力はとても大きいです。シナリオやキャラクターデザインは乙女ゲームのプロフェッショナルと組んでいるので、いい補完関係を築けていますね。

安藤:おもしろい編成ですね。タイトルが乙女ゲームっぽくないところがじつにいい。最初に聞いたときはトライエースの作品かと思いましたよ(笑)。

荒木:確かに。普通の乙女ゲームには「∞(インフィニティ)」はつかないですよね(笑)。

安藤:女性のアイデアと男性のアイデアがクロスし合う、まったく新しいゲームになりそうです。乙女ゲームに革命が起こるんじゃないですか? 期待しています。

荒木:もちろん当社側も、男性スタッフ含めて乙女ゲームの文化にどっぷり浸かって高いレベルで議論できるようにはしていますが、やはり共同で開発しているオトメイトさんの力はとても大きいです。シナリオやキャラクターデザインは乙女ゲームのプロフェッショナルと組んでいるので、いい補完関係を築けていますね。

安藤:おもしろい編成ですね。タイトルが乙女ゲームっぽくないところがじつにいい。最初に聞いたときはトライエースの作品かと思いましたよ(笑)。

荒木:確かに。普通の乙女ゲームには「∞(インフィニティ)」はつかないですよね(笑)。

安藤:女性のアイデアと男性のアイデアがクロスし合う、まったく新しいゲームになりそうです。乙女ゲームに革命が起こるんじゃないですか? 期待しています。

■『WILD ARMS』復活のウラにはディレクターの熱い手紙が!?

安藤:あとは、今後配信予定の作品でどうしても聞いておきたいのが『WILD ARMS』です。わたしは同シリーズの開発を手掛けてきたメディア・ビジョンとは複数の作品で一緒にゲーム作りをさせていただきましたし、SCE(現在のSIE)に「御社で新作を作らないのであれば、わたしに作らせてもらえませんか?」とお願いしたこともあるほど、とにかく大好きな作品なんです。その新作がついにスマホで発表、しかも開発はWright Flyer Studiosであると聞いて、ずっとそわそわしています。

荒木:なるほど。とはいえ、正直ゲームの内容やスケジュールはまだ言えないんですけど(苦笑)。開発の経緯としては、SIEさんがモバイルでゲームを展開するという時にお話をする機会があって、開発に携わらせていただくことになりました。我々としてもやりがいのあるお仕事になりそうです。じつは、うちのスタッフにも『WILD ARMS』の熱狂的なファンがいて、しかも偶然、彼が次に開発するタイトルを探しているタイミングでもあったんです。ちょうど想定していたジャンルもぴったりで、熱い気持ちを持っているなら企画としてマッチするだろうと考え、先方に簡単な企画書を持ってご提案にうかがったんです。そしたらその企画書の最後に、担当ディレクターとなる彼の熱い手紙が盛り込まれていて。「あの口笛が鳴り響くOPを見た時のワクワク感」から始まるんですよ(笑)。

安藤:いい話ですね。好きな人に作ってもらいたいタイトルなので、なんだか安心しました。ディレクターさんはわたしと同世代の人なのかな。すごく特別なゲームなので、気持ちがわかります。

安藤:あとは、今後配信予定の作品でどうしても聞いておきたいのが『WILD ARMS』です。わたしは同シリーズの開発を手掛けてきたメディア・ビジョンとは複数の作品で一緒にゲーム作りをさせていただきましたし、SCE(現在のSIE)に「御社で新作を作らないのであれば、わたしに作らせてもらえませんか?」とお願いしたこともあるほど、とにかく大好きな作品なんです。その新作がついにスマホで発表、しかも開発はWright Flyer Studiosであると聞いて、ずっとそわそわしています。

荒木:なるほど。とはいえ、正直ゲームの内容やスケジュールはまだ言えないんですけど(苦笑)。開発の経緯としては、SIEさんがモバイルでゲームを展開するという時にお話をする機会があって、開発に携わらせていただくことになりました。我々としてもやりがいのあるお仕事になりそうです。じつは、うちのスタッフにも『WILD ARMS』の熱狂的なファンがいて、しかも偶然、彼が次に開発するタイトルを探しているタイミングでもあったんです。ちょうど想定していたジャンルもぴったりで、熱い気持ちを持っているなら企画としてマッチするだろうと考え、先方に簡単な企画書を持ってご提案にうかがったんです。そしたらその企画書の最後に、担当ディレクターとなる彼の熱い手紙が盛り込まれていて。「あの口笛が鳴り響くOPを見た時のワクワク感」から始まるんですよ(笑)。

安藤:いい話ですね。好きな人に作ってもらいたいタイトルなので、なんだか安心しました。ディレクターさんはわたしと同世代の人なのかな。すごく特別なゲームなので、気持ちがわかります。

荒木:発表会で公開されたときに、Twitterのホットワードで1位になったんですよね。他の発表タイトルを差し置いて。それだけファンの熱量がダントツってことですよね。手ごたえを感じたとともに、期待値やハードルの高さも感じました。いい意味で緊張感があります。

安藤:ファンの熱量が大きければ、ビジネスとして成り立ちますからね。刺さるところに刺されば需要は絶対あります。きっとみんな「ちゃんと刺してくれるの? ちゃんと『WILD ARMS』になっているの?」と思っているんでしょうね。なので、ちゃんと原作を好きな人が作っていると聞けたのはグッドニュースだと思いました。

荒木:ぜひ期待していただければと思います。今後の続報を楽しみにお待ちください。

安藤:個人的に、SIEにはさらに本腰を入れて売り切りのRPGを出してほしいですね。そうしないと新規や若いファンが増えず、結果的に古参や年配ファンばかりが熱狂することになってしまう。

荒木: Wright Flyer Studiosで開発するタイトルは、新しいファンが増えるような作品をしっかり作っていきたいと考えています。

■現実世界でコミュニケーションツールとして用いられるゲームを作る

安藤:では、そんな荒木さんが今後作ってみたいゲームについておうかがいしたいのですが。

荒木:毎年、違うベクトルでアイデアは出ています。今やってみたいのは、映画「アベンジャーズ」みたいな、絶対に当たるど真ん中の作品ですね。キャストも制作規模もとにかくでかい、大砲で勝負するような娯楽作品。

安藤:プロデューサーなら誰でもやってみたくなりますよね。先日NHKの番組で明かされましたが、『ドラゴンクエスト』がまさにそうだったみたいです。マイケル・ジャクソンの「We Are The World」のように、誰もが買うことを前提にしたプロジェクトにしようと企画が始まったというお話を聞き、すごく納得しました。一流のクリエイターである堀井雄二さん、中村光一さん、人気作家の鳥山明さん、情報公開に週刊少年ジャンプを押さえるというものスゴさ。

荒木:本当にやってみたいですね。でもインディーも好きなので、小規模なものにも挑戦してみたいです。ヴィジュアルにこだわるおしゃれなゲームとか。

安藤:最近はインディーでもデザインに優れる作品は多いですよね。『風ノ旅ビト』が登場したあと、ぐっと増えた印象があります。

荒木:商業的に成功するかは別として、時代を遡れば『踊り子クリノッペ』など、女子向けの特殊な作品を作った経験があります。これはちょっとした自慢なのですが、当時は類似の作品もたくさん登場したんですけど、そのほとんどが当たっていないんですよ。

安藤:ファンの熱量が大きければ、ビジネスとして成り立ちますからね。刺さるところに刺されば需要は絶対あります。きっとみんな「ちゃんと刺してくれるの? ちゃんと『WILD ARMS』になっているの?」と思っているんでしょうね。なので、ちゃんと原作を好きな人が作っていると聞けたのはグッドニュースだと思いました。

荒木:ぜひ期待していただければと思います。今後の続報を楽しみにお待ちください。

安藤:個人的に、SIEにはさらに本腰を入れて売り切りのRPGを出してほしいですね。そうしないと新規や若いファンが増えず、結果的に古参や年配ファンばかりが熱狂することになってしまう。

荒木: Wright Flyer Studiosで開発するタイトルは、新しいファンが増えるような作品をしっかり作っていきたいと考えています。

■現実世界でコミュニケーションツールとして用いられるゲームを作る

安藤:では、そんな荒木さんが今後作ってみたいゲームについておうかがいしたいのですが。

荒木:毎年、違うベクトルでアイデアは出ています。今やってみたいのは、映画「アベンジャーズ」みたいな、絶対に当たるど真ん中の作品ですね。キャストも制作規模もとにかくでかい、大砲で勝負するような娯楽作品。

安藤:プロデューサーなら誰でもやってみたくなりますよね。先日NHKの番組で明かされましたが、『ドラゴンクエスト』がまさにそうだったみたいです。マイケル・ジャクソンの「We Are The World」のように、誰もが買うことを前提にしたプロジェクトにしようと企画が始まったというお話を聞き、すごく納得しました。一流のクリエイターである堀井雄二さん、中村光一さん、人気作家の鳥山明さん、情報公開に週刊少年ジャンプを押さえるというものスゴさ。

荒木:本当にやってみたいですね。でもインディーも好きなので、小規模なものにも挑戦してみたいです。ヴィジュアルにこだわるおしゃれなゲームとか。

安藤:最近はインディーでもデザインに優れる作品は多いですよね。『風ノ旅ビト』が登場したあと、ぐっと増えた印象があります。

荒木:商業的に成功するかは別として、時代を遡れば『踊り子クリノッペ』など、女子向けの特殊な作品を作った経験があります。これはちょっとした自慢なのですが、当時は類似の作品もたくさん登場したんですけど、そのほとんどが当たっていないんですよ。

安藤:『クリノッペ』はなかなか考えつかないし、考えてもプロジェクトとしては立ち上げづらいですよね。

荒木:そういうコミュニケーションをメインにしたゲームもまた作りたいですね。任天堂から『トモダチコレクション』が登場したときも、コミュニケーションツールとして急速に広がり、バズり方がすごかった。ゲームに現実世界でのコミュニケーションが組み込まれているというのは、やはりいいなと思います。

安藤:アプリの「SNOW」が流行った時に、この広がり方はいいなと思いました。仲間たちとシェアして楽しむというのは、じつに魅力的ですよね。ぜひ実現させてください。楽しみにしています。

■成長を続けていくWright Flyer Studiosのこれから

安藤:荒木さんは目利きがスゴい。これは分析力や好奇心がスゴいってことかもしれませんけど。今、荒木さんが個人的に夢中になっていることはなんですか? その脳みその中身を教えてください。

荒木:興味はいつも同時多発的に進行しています。スマートフォンはゲームで世界最大かつ世界共通のプラットフォーム。日本から世界に出ていくものを作りたいですね。

安藤:最近は日本発のIPでアジアでヒットするものも多いですね。

荒木:それが、最近は北米でも流行ることが多いんですよ。おもしろいですよね。あとは中期的な目標として、自社のIPをブランドとしてしっかり育てていくことを考えています。ゲームとして記憶に残るものになるよう続編を作ったり、長く運営したり、メディアでの広がりを持たせていく。プラットフォーム、地域など、立体的に広げていきたいと考えています。自社のゲームやファンはずっと残るので、そこを育てていきたい。

安藤:それはステキな考えですが、きっと時間がかかりますよ。

荒木:時間がかかるとわかっているとじつは楽なんですよ。淡々と進めていけばいいので。

安藤:荒木さんが定年しても、時間が足りないかもしれませんね。今、ディズニーと任天堂のことを思い出したんですけど、今年USJに任天堂のアトラクションができますよね。ディズニーの設立から米国にディズニーランドができるまでに32年。そして任天堂がファミリーコンピュータを発売してから今回までが約35年。テーマパークは老若男女が知っているということなので、一種のベンチマークになりますよね。ブランドの認知には巨大IPを保有する企業でもこのくらいかかる。

荒木:そういうコミュニケーションをメインにしたゲームもまた作りたいですね。任天堂から『トモダチコレクション』が登場したときも、コミュニケーションツールとして急速に広がり、バズり方がすごかった。ゲームに現実世界でのコミュニケーションが組み込まれているというのは、やはりいいなと思います。

安藤:アプリの「SNOW」が流行った時に、この広がり方はいいなと思いました。仲間たちとシェアして楽しむというのは、じつに魅力的ですよね。ぜひ実現させてください。楽しみにしています。

■成長を続けていくWright Flyer Studiosのこれから

安藤:荒木さんは目利きがスゴい。これは分析力や好奇心がスゴいってことかもしれませんけど。今、荒木さんが個人的に夢中になっていることはなんですか? その脳みその中身を教えてください。

荒木:興味はいつも同時多発的に進行しています。スマートフォンはゲームで世界最大かつ世界共通のプラットフォーム。日本から世界に出ていくものを作りたいですね。

安藤:最近は日本発のIPでアジアでヒットするものも多いですね。

荒木:それが、最近は北米でも流行ることが多いんですよ。おもしろいですよね。あとは中期的な目標として、自社のIPをブランドとしてしっかり育てていくことを考えています。ゲームとして記憶に残るものになるよう続編を作ったり、長く運営したり、メディアでの広がりを持たせていく。プラットフォーム、地域など、立体的に広げていきたいと考えています。自社のゲームやファンはずっと残るので、そこを育てていきたい。

安藤:それはステキな考えですが、きっと時間がかかりますよ。

荒木:時間がかかるとわかっているとじつは楽なんですよ。淡々と進めていけばいいので。

安藤:荒木さんが定年しても、時間が足りないかもしれませんね。今、ディズニーと任天堂のことを思い出したんですけど、今年USJに任天堂のアトラクションができますよね。ディズニーの設立から米国にディズニーランドができるまでに32年。そして任天堂がファミリーコンピュータを発売してから今回までが約35年。テーマパークは老若男女が知っているということなので、一種のベンチマークになりますよね。ブランドの認知には巨大IPを保有する企業でもこのくらいかかる。

荒木:今は何事も昔より加速しているので、それよりはいくぶん楽観的ですけど。ずっと挑戦していきたいと思っています。あとは、これから来るVR、ARの時代。表現方法もどんどん増えていきます。海外展開も増やしたいですし、テクノロジーも生かしていければと考えています。

安藤:面白そうですね。荒木さんにVRやARのお話も聞きたいのですが、そうするともう2時間くらい必要になりそうなので、また別の機会に(笑)。本日はありがとうございました。これからのWright Flyer Studiosの活躍を楽しみにしています。

テキスト:長雨(Nagasame)レトロ作品から最新アプリまで、女性向けゲームをこよなく愛するキャラ萌えライター。そこに燃え&萌えさえあれば、どんなジャンルでも楽しむことができる生き物です。

安藤:面白そうですね。荒木さんにVRやARのお話も聞きたいのですが、そうするともう2時間くらい必要になりそうなので、また別の機会に(笑)。本日はありがとうございました。これからのWright Flyer Studiosの活躍を楽しみにしています。

テキスト:長雨(Nagasame)レトロ作品から最新アプリまで、女性向けゲームをこよなく愛するキャラ萌えライター。そこに燃え&萌えさえあれば、どんなジャンルでも楽しむことができる生き物です。

シシララTV オリジナル記事