『ロックマン』のサウンドが世界で愛され続けている理由──松前真奈美×安藤武博 対談【サウンドコンポーザーに訊く!/連載第5回・前編】

『ロックマン』の作曲家として世界的に有名な松前真奈美氏。80年代後期のカプコンのサウンドを支え、今なお若い世代からのフォロワーやリスペクトを多く受けている松前氏と、ゲームDJによる対談企画が実現。前編の今回はカプコン入社後の話をメインにお届けします!

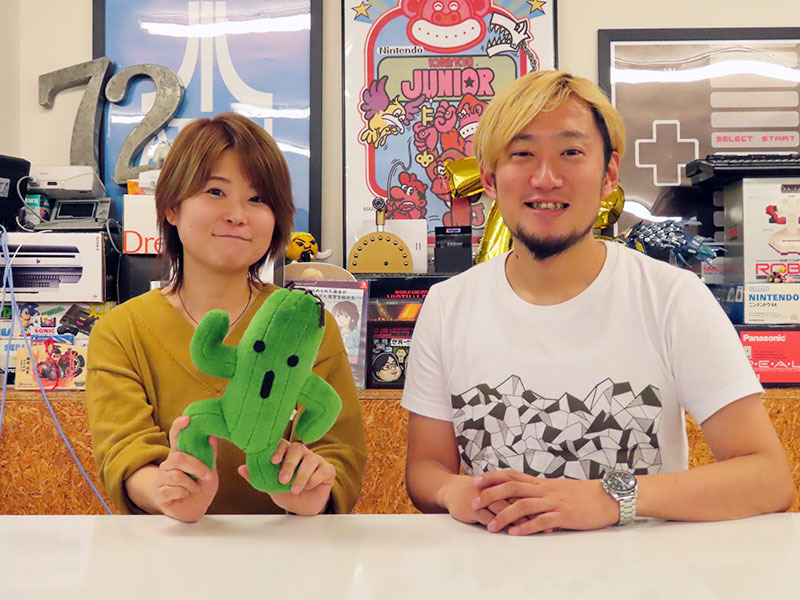

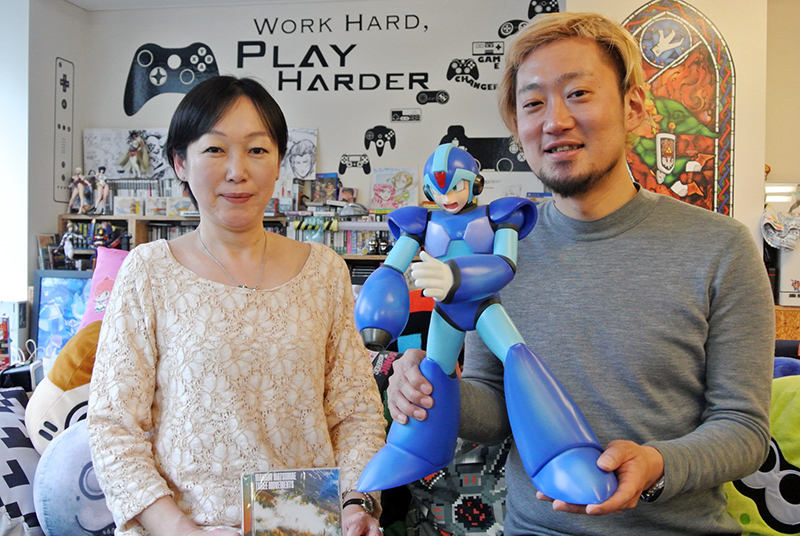

松前真奈美(写真左)

1987年にカプコンに入社し、サウンドチームに配属。『ロックマン』『天地を喰らう』(AC版)、『エリア88』、『ファイナルファイト』、『マジックソード』、『U.S.ネイビー』などの作曲に関わる。1990年にフリーランスの作曲家に転向し、『ダービースタリオン』、『エスパードリーム2 新たなる戦い』、『ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔』などの作曲に関わる。2017年には作曲家活動30周年を記念し、初のオリジナルソロアルバム『Three Movements』をリリースした。

1987年にカプコンに入社し、サウンドチームに配属。『ロックマン』『天地を喰らう』(AC版)、『エリア88』、『ファイナルファイト』、『マジックソード』、『U.S.ネイビー』などの作曲に関わる。1990年にフリーランスの作曲家に転向し、『ダービースタリオン』、『エスパードリーム2 新たなる戦い』、『ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔』などの作曲に関わる。2017年には作曲家活動30周年を記念し、初のオリジナルソロアルバム『Three Movements』をリリースした。

■松前さんがカプコンに入社することになった理由

安藤武博(以下、安藤):今回、対談の前に松前さんの手掛けられた楽曲をひたすら聴かせていただいたところ、わたしが子供のころに遊んだゲームが多いことに改めて気付きました。今日の対談では、まずカプコン時代の話からお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。

松前真奈美さん(以下、松前):はい! よろしくお願いします。

安藤:わたしがゲーム業界に入って最初に作ったゲームが『鈴木爆発』というゲームでした。このゲームのディテクターは、昔カプコンで『ストライダー飛竜』を手掛けられた……。

松前:四井浩一さん! 彼がディレクションを担当されたんですね。

安藤:ええ。四井さんとは今だに仲よくさせてもらっていて、シシララTVの生放送に出演していただいたこともあります。

松前:私も昨年の“BitSummit”で久々にお会いしたんですよ。

安藤:じつはその“BitSummit”で登壇の機会がありまして、四井さんと同じセッションでトークさせていただいたんです。そのほかの機会でも、四井さんからは80年代のカプコンの話をよくお聞きしています。

当時のカプコンは和気あいあいとしつつ、やんちゃだったこととか(笑)。ですので、その当時のカプコンのお話にはとても興味があるんです。松前さんがカプコンで一番最初に手掛けられたゲーム音楽は何になるのでしょう?

松前:私がカプコンに入社した際は、新人社員が1人で1つのゲームをしっかり担当できるのかを試す作曲テストがあったんです。それで『井出洋介名人の実戦麻雀』というゲームの曲を1曲だけ作りました。これが私のゲーム音楽のデビュー作になります。

安藤:その1曲とはどういった曲だったのでしょう?

松前:あのゲームには演歌やサンバも盛り込まれていて、バラエティ豊かだったのですが、そのなかで自分の担当はクラシック系のオリジナル曲を作ることでした。

安藤武博(以下、安藤):今回、対談の前に松前さんの手掛けられた楽曲をひたすら聴かせていただいたところ、わたしが子供のころに遊んだゲームが多いことに改めて気付きました。今日の対談では、まずカプコン時代の話からお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。

松前真奈美さん(以下、松前):はい! よろしくお願いします。

安藤:わたしがゲーム業界に入って最初に作ったゲームが『鈴木爆発』というゲームでした。このゲームのディテクターは、昔カプコンで『ストライダー飛竜』を手掛けられた……。

松前:四井浩一さん! 彼がディレクションを担当されたんですね。

安藤:ええ。四井さんとは今だに仲よくさせてもらっていて、シシララTVの生放送に出演していただいたこともあります。

松前:私も昨年の“BitSummit”で久々にお会いしたんですよ。

安藤:じつはその“BitSummit”で登壇の機会がありまして、四井さんと同じセッションでトークさせていただいたんです。そのほかの機会でも、四井さんからは80年代のカプコンの話をよくお聞きしています。

当時のカプコンは和気あいあいとしつつ、やんちゃだったこととか(笑)。ですので、その当時のカプコンのお話にはとても興味があるんです。松前さんがカプコンで一番最初に手掛けられたゲーム音楽は何になるのでしょう?

松前:私がカプコンに入社した際は、新人社員が1人で1つのゲームをしっかり担当できるのかを試す作曲テストがあったんです。それで『井出洋介名人の実戦麻雀』というゲームの曲を1曲だけ作りました。これが私のゲーム音楽のデビュー作になります。

安藤:その1曲とはどういった曲だったのでしょう?

松前:あのゲームには演歌やサンバも盛り込まれていて、バラエティ豊かだったのですが、そのなかで自分の担当はクラシック系のオリジナル曲を作ることでした。

安藤:いきなりファミコンゲームの音楽を作ることになったわけですね。松前さんは大阪芸大のピアノ科出身とのことですが、そもそもどうしてゲームメーカーに入社を?

松前:じつは、大学で4年間ずっとピアノを弾いていたこともあって、卒業後はピアノの先生になるつもりだったんです。でも4年生の時に「ピアノの先生になるには在学中にツテを作ったり、すでに生徒を集めていないと食べていけないよ」というアドバイスを受けまして……。

そんな時に、学校に貼り出されていた求人広告に、カプコンの音楽制作募集があったんです。大阪芸大の卒業生がカプコンの音楽制作として入社していた実績もあって、求人広告を出していたそうなんです。

安藤:その広告をご覧になって、興味を抱かれたわけですね。

松前:はい。私、ゲームも大好きだったもので。

安藤:具体的にはどんなゲームを遊んでいたんですか?

松前:『スーパーマリオブラザーズ』とか、『ドラゴンクエスト』などのヒットタイトルを遊び、ゲームにハマっていきました。もちろんカプコンの名前も知っていたので、当時は演奏はできても作曲はできませんでしたが、興味本位の軽い気持ちで受けてみたんです。そうしたら、なんと採用していただけることに決まりまして!

安藤:ちょっと運命的ですね。ピアノの演奏をされていたということですが、譜面を読んだり書いたりはされていたんでしょうか?

松前:もちろんしていました。作曲方法も大学の授業で講義を受けてはいたのですが、実際に曲を作ったことはなかったんですよね。

安藤:作曲自体はしたことなかったけど、漠然と曲作れるだろうなという確信とかイメージみたいなものはあったということでしょうか。

松前:そう……なのかなぁ(笑)。どちらかというとゲームが好きだから、ゲーム制作に関わってみたいってことに対する好奇心のほうが強かったと思います。

松前:じつは、大学で4年間ずっとピアノを弾いていたこともあって、卒業後はピアノの先生になるつもりだったんです。でも4年生の時に「ピアノの先生になるには在学中にツテを作ったり、すでに生徒を集めていないと食べていけないよ」というアドバイスを受けまして……。

そんな時に、学校に貼り出されていた求人広告に、カプコンの音楽制作募集があったんです。大阪芸大の卒業生がカプコンの音楽制作として入社していた実績もあって、求人広告を出していたそうなんです。

安藤:その広告をご覧になって、興味を抱かれたわけですね。

松前:はい。私、ゲームも大好きだったもので。

安藤:具体的にはどんなゲームを遊んでいたんですか?

松前:『スーパーマリオブラザーズ』とか、『ドラゴンクエスト』などのヒットタイトルを遊び、ゲームにハマっていきました。もちろんカプコンの名前も知っていたので、当時は演奏はできても作曲はできませんでしたが、興味本位の軽い気持ちで受けてみたんです。そうしたら、なんと採用していただけることに決まりまして!

安藤:ちょっと運命的ですね。ピアノの演奏をされていたということですが、譜面を読んだり書いたりはされていたんでしょうか?

松前:もちろんしていました。作曲方法も大学の授業で講義を受けてはいたのですが、実際に曲を作ったことはなかったんですよね。

安藤:作曲自体はしたことなかったけど、漠然と曲作れるだろうなという確信とかイメージみたいなものはあったということでしょうか。

松前:そう……なのかなぁ(笑)。どちらかというとゲームが好きだから、ゲーム制作に関わってみたいってことに対する好奇心のほうが強かったと思います。

安藤:ファミコンゲームの作曲は、ピアノの88鍵に対して3音+ノイズ1音の合計4音しか使えませんよね。その制限に驚いたりしませんでしたか?

松前:最初は驚きましたよ。その頃のゲームってサウンドに与えられる容量がとても少なかったんです。その制約のなかで曲を作らないといけなかったので、正直かなりたいへんでした。

安藤:ファミコンの音楽を作るうえで、ピアノ演奏が役に立ったことはありましたか?

松前:バッハの「平均律」という曲が3~4音で作られているんですが、その曲を大学時代にずっと弾いていたので、対位法的なものが自分のなかにあったんです。このメロディに対してベースがこの音だったら、その真ん中はこの音だな……といった方法論ですね。最初の頃はそれをベースにして作曲していきました。

安藤:松前さんはカプコン時代に「ALPH LYLA(※1)」というサウンドチームも作られていますよね。

(※1)ALPH LYLA……カプコンのサウンドチームバンドの名称。当初はカプコンの女性サウンドスタッフが集まり、「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」の名称で結成された。後にALPH LYLAに改名し、男性メンバーも加入してゲームミュージックのライブイベントなどに出演していた。

松前:よくご存じですね(笑)。ちょうどそのころ、セガさんやタイトーさんが自分たちで音楽を作るバンドを結成して宣伝をしていたんです。それをきっかけに、カプコンでもバンド作ろうという話になりまして。

安藤:当時のサウンドチームは女性しかいなかったのでしょうか?

松前:サウンドプログラマーで課長でもあった坂口由洋さんだけが男性で、あとは全員女性でした。そこで、「せっかくだから女性だけのバンドを作ろう」ということになったんです。

安藤:当時のカプコンのアーケードゲームだと『天地を喰らう』や『エリア88』、『クイズ殿様の野望』などを遊んでいました。じつのところ、これらのゲーム音楽のほとんどを女性の作曲家が手掛けられているという印象がまったくなかったんです。

メロディが印象的だし、音の選び方や展開が熱くてドラマチックでコッテリとしたいる印象があって、それこそ「男の子のテンションが上がる曲」ばかり。効果音も作曲者が担当されていたんですか?

松前:そうですね。当時は音楽も効果音も全部1人が担当するってことになっていました。

安藤:当時のカプコンのゲーム基板を持っているものがあるくらい大好きなんですけど、『天地を喰らう』はとくにボイスが印象的ですよね。

松前:最初は驚きましたよ。その頃のゲームってサウンドに与えられる容量がとても少なかったんです。その制約のなかで曲を作らないといけなかったので、正直かなりたいへんでした。

安藤:ファミコンの音楽を作るうえで、ピアノ演奏が役に立ったことはありましたか?

松前:バッハの「平均律」という曲が3~4音で作られているんですが、その曲を大学時代にずっと弾いていたので、対位法的なものが自分のなかにあったんです。このメロディに対してベースがこの音だったら、その真ん中はこの音だな……といった方法論ですね。最初の頃はそれをベースにして作曲していきました。

安藤:松前さんはカプコン時代に「ALPH LYLA(※1)」というサウンドチームも作られていますよね。

(※1)ALPH LYLA……カプコンのサウンドチームバンドの名称。当初はカプコンの女性サウンドスタッフが集まり、「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」の名称で結成された。後にALPH LYLAに改名し、男性メンバーも加入してゲームミュージックのライブイベントなどに出演していた。

松前:よくご存じですね(笑)。ちょうどそのころ、セガさんやタイトーさんが自分たちで音楽を作るバンドを結成して宣伝をしていたんです。それをきっかけに、カプコンでもバンド作ろうという話になりまして。

安藤:当時のサウンドチームは女性しかいなかったのでしょうか?

松前:サウンドプログラマーで課長でもあった坂口由洋さんだけが男性で、あとは全員女性でした。そこで、「せっかくだから女性だけのバンドを作ろう」ということになったんです。

安藤:当時のカプコンのアーケードゲームだと『天地を喰らう』や『エリア88』、『クイズ殿様の野望』などを遊んでいました。じつのところ、これらのゲーム音楽のほとんどを女性の作曲家が手掛けられているという印象がまったくなかったんです。

メロディが印象的だし、音の選び方や展開が熱くてドラマチックでコッテリとしたいる印象があって、それこそ「男の子のテンションが上がる曲」ばかり。効果音も作曲者が担当されていたんですか?

松前:そうですね。当時は音楽も効果音も全部1人が担当するってことになっていました。

安藤:当時のカプコンのゲーム基板を持っているものがあるくらい大好きなんですけど、『天地を喰らう』はとくにボイスが印象的ですよね。

松前:「うりゃりゃ!」ですね(笑)。

安藤:そうです(笑)。加えて、攻撃したときに鳴る「ジャジャジャジャッ」というノイジーな効果音が気持ちよくて。あのアクションにこの音を付けるというのは、かなり破壊的なイメージというか、かなり新鮮でした。あの音が気持ちよくてプレイしていた側面もあるくらいです。

松前:効果音はおそらく単音で作ったものをプログラムでつなげることで、ノイジーな感じを出していたんじゃないかと思います。

安藤:ボイスについてですが、この時代のゲームにしてはよくしゃべりますよね。当時の基板のROM容量が少なかったので、ボイスを入れると容量をたくさん使ってより制約が大きくなるのに英断ですよね。ボイスを入れたのは企画側からのオーダーなのでしょうか?

松前:そうですね。企画側から要望が来ました。

安藤:企画とサウンドチームはかなり近い距離感で仕事をされていたのでしょうか?

松前:いえ、それがそうでもなくて。開発が入っていたビルとサウンドチームが入っていたビルは別々だったんですよね。道を挟んで隣同士ではありましたが。当時は会社が急成長していった時代なので、新入社員もいっぱい入ってきたんです。そんななか、開発スタッフは全員本社のビルに集められていたので、キャパ的にいっぱいになってしまって。

そこでサウンドチームは隣のビルを借りてもらって、そこに移動することになったんです。その別のビルにはサウンドチームとデパートの屋上とかに置くようなプライズゲームを開発しているチームが入っていました。

安藤:そうです(笑)。加えて、攻撃したときに鳴る「ジャジャジャジャッ」というノイジーな効果音が気持ちよくて。あのアクションにこの音を付けるというのは、かなり破壊的なイメージというか、かなり新鮮でした。あの音が気持ちよくてプレイしていた側面もあるくらいです。

松前:効果音はおそらく単音で作ったものをプログラムでつなげることで、ノイジーな感じを出していたんじゃないかと思います。

安藤:ボイスについてですが、この時代のゲームにしてはよくしゃべりますよね。当時の基板のROM容量が少なかったので、ボイスを入れると容量をたくさん使ってより制約が大きくなるのに英断ですよね。ボイスを入れたのは企画側からのオーダーなのでしょうか?

松前:そうですね。企画側から要望が来ました。

安藤:企画とサウンドチームはかなり近い距離感で仕事をされていたのでしょうか?

松前:いえ、それがそうでもなくて。開発が入っていたビルとサウンドチームが入っていたビルは別々だったんですよね。道を挟んで隣同士ではありましたが。当時は会社が急成長していった時代なので、新入社員もいっぱい入ってきたんです。そんななか、開発スタッフは全員本社のビルに集められていたので、キャパ的にいっぱいになってしまって。

そこでサウンドチームは隣のビルを借りてもらって、そこに移動することになったんです。その別のビルにはサウンドチームとデパートの屋上とかに置くようなプライズゲームを開発しているチームが入っていました。

■音色を作るのは苦手だったけど作曲は好きになっていった

安藤:この連載では別の方からもよくアーケードゲームの話をお聞きするんですけど、プレイヤーはゲームセンターの爆音のなかで遊んでいるのに、サウンドや効果音をしっかりと覚えているんですよね。もちろん、その環境でいかにして目立つかを意図して制作されているからだとは思うのですが……。

松前:そうなんですよ。当時は音色も自分で作らないといけませんでしたが、私はFM音源を使うのが苦手で。でも、とにかく目立つ音を使わないとゲーセンでは聴こえないので、思考錯誤していました。

たとえば金属的な効果音を作れば耳に残りやすいけど、それだと曲に合わないので、もっと丸い音を入れてみたりとか……そうすると今度は埋もれちゃって聞き取りづらくなって、はてさてどうしたものか、と。そういうジレンマはありましたね。

安藤:松前さんはピアノを演奏されていたこともあって、音色を作るというより曲を作りたいというタイプの方なのでは?

松前:そうですね。ゲームの音楽を作るようになってからは曲を書くほうが好きになりました。

安藤:先ほど、FM音源を使うのが苦手だったとおっしゃっていましたが、シンセサイザーを使って波形で曲を作るのも苦手だったんですか?

松前:それも苦手でしたねー。

安藤:でも、松前さんが作られた曲にはキラキラした質感があったり、ベースの音もロック色の強い感じだったりと、FM音源が苦手な方が作られている印象はありませんけどね。

松前:そうですか? でも、本当にすっごく苦手でしたよ(苦笑)。バンドとかでシンセやキーボードを弾いている方なら、音源を扱うのは得意なのかもしれませんが、私はバンドを組んだ経験もありませんでしたから。

安藤:逆に、得意というか楽しくできた部分というとどんなところでしょうか?

松前:やっぱり作曲でしょうか。入社して1年くらい経つと作曲もおもしろくなってきたんですよ。得意というわけではないんですけど、作曲自体は楽しくて好きになりましたね。

安藤:ゲームのコンポーズ自体に魅せられていったと?

松前:そうですね。ゲーム音楽って激しいバトル曲から、落ち着いた街の曲まで、本当にいろいろなジャンルの曲を作らないといけないじゃないですか。それが私にとっては新鮮で。当時は自分の引出しの数を増やすために、たくさんの曲を聴いていました。

安藤:たとえば『エリア88』のような戦闘機が登場するシューティングゲームの曲の場合、どういう形で作っていかれたんですか?

松前:『エリア88』は企画の醬野貴至さんがバンドマンだったんですよ。ギターがとても得意で。そのため、彼のなかに『エリア88』のサウンドイメージが明確にあったんでしょうね。楽曲制作に入る時に彼から「こういう感じの曲を作ってください」って感じで、イメージに近い曲を入れたカセットテープを渡されたんです。たしか、映画の『トップガン』も観てほしいとお願いされたりもしたかな。

安藤:この連載でも過去に何度かお聞きしたことがあるんですが、シューティングゲームの1面の曲って明るいサウンドが多いと思うんです。その理由がどうしてなのか、毎回みなさんにお聞きしているんです。たとえば『エリア88』もそうなんですけど、もっと緊迫していてもいいはずなのに、メジャーコードで明るい曲になっていますよね。

松前:そういわれてみると、確かに『エリア88』の1面の曲も明るいですよね。でも、私はそんなことはまったく意識せずに作曲したと思います。おもしろい偶然ですね。

安藤:この連載では別の方からもよくアーケードゲームの話をお聞きするんですけど、プレイヤーはゲームセンターの爆音のなかで遊んでいるのに、サウンドや効果音をしっかりと覚えているんですよね。もちろん、その環境でいかにして目立つかを意図して制作されているからだとは思うのですが……。

松前:そうなんですよ。当時は音色も自分で作らないといけませんでしたが、私はFM音源を使うのが苦手で。でも、とにかく目立つ音を使わないとゲーセンでは聴こえないので、思考錯誤していました。

たとえば金属的な効果音を作れば耳に残りやすいけど、それだと曲に合わないので、もっと丸い音を入れてみたりとか……そうすると今度は埋もれちゃって聞き取りづらくなって、はてさてどうしたものか、と。そういうジレンマはありましたね。

安藤:松前さんはピアノを演奏されていたこともあって、音色を作るというより曲を作りたいというタイプの方なのでは?

松前:そうですね。ゲームの音楽を作るようになってからは曲を書くほうが好きになりました。

安藤:先ほど、FM音源を使うのが苦手だったとおっしゃっていましたが、シンセサイザーを使って波形で曲を作るのも苦手だったんですか?

松前:それも苦手でしたねー。

安藤:でも、松前さんが作られた曲にはキラキラした質感があったり、ベースの音もロック色の強い感じだったりと、FM音源が苦手な方が作られている印象はありませんけどね。

松前:そうですか? でも、本当にすっごく苦手でしたよ(苦笑)。バンドとかでシンセやキーボードを弾いている方なら、音源を扱うのは得意なのかもしれませんが、私はバンドを組んだ経験もありませんでしたから。

安藤:逆に、得意というか楽しくできた部分というとどんなところでしょうか?

松前:やっぱり作曲でしょうか。入社して1年くらい経つと作曲もおもしろくなってきたんですよ。得意というわけではないんですけど、作曲自体は楽しくて好きになりましたね。

安藤:ゲームのコンポーズ自体に魅せられていったと?

松前:そうですね。ゲーム音楽って激しいバトル曲から、落ち着いた街の曲まで、本当にいろいろなジャンルの曲を作らないといけないじゃないですか。それが私にとっては新鮮で。当時は自分の引出しの数を増やすために、たくさんの曲を聴いていました。

安藤:たとえば『エリア88』のような戦闘機が登場するシューティングゲームの曲の場合、どういう形で作っていかれたんですか?

松前:『エリア88』は企画の醬野貴至さんがバンドマンだったんですよ。ギターがとても得意で。そのため、彼のなかに『エリア88』のサウンドイメージが明確にあったんでしょうね。楽曲制作に入る時に彼から「こういう感じの曲を作ってください」って感じで、イメージに近い曲を入れたカセットテープを渡されたんです。たしか、映画の『トップガン』も観てほしいとお願いされたりもしたかな。

安藤:この連載でも過去に何度かお聞きしたことがあるんですが、シューティングゲームの1面の曲って明るいサウンドが多いと思うんです。その理由がどうしてなのか、毎回みなさんにお聞きしているんです。たとえば『エリア88』もそうなんですけど、もっと緊迫していてもいいはずなのに、メジャーコードで明るい曲になっていますよね。

松前:そういわれてみると、確かに『エリア88』の1面の曲も明るいですよね。でも、私はそんなことはまったく意識せずに作曲したと思います。おもしろい偶然ですね。

■入社3カ月で作曲と効果音のすべてを担当したのが『ロックマン』だった

安藤:松前さんがカプコン所属時に関わられたタイトルって、ほとんどアクションかシューティングですよね。

松前:そうなんですよ。とくにアクションゲームが多かったですね。

安藤:後に『G.O.D ~目覚めよと呼ぶ声が聴こえ~』でRPGの楽曲も手掛けられていますけど、アクションゲームの作曲で特徴的なことや楽しい部分、逆にしんどい部分などあれば教えてもらえますか?

松前:もちろん、楽しい部分も苦しい部分もあります。アクションゲームの担当になると、チェックのために自分でゲームをプレイしなきゃいけないんですね。でも、私はアクションがすごく苦手だったので、曲を作っても自分の力だけじゃ先に進めなくて……(苦笑)。ほかの社員の方に「ちょっとやってみて」とお願いしてチェックしていましたね。

安藤:そんななか『ロックマン』の楽曲を手掛けることになるわけですけど、そもそも、この世界的な人気作の楽曲担当になったきっかけをうかがってもよろしいでしょうか。

松前:先ほどお話した『井出洋介名人の実戦麻雀』で1曲を作るという試験には、見事合格できまして。で、その年の8月頃に「12月に『ロックマン』というファミコンのゲームが出るから、それのサウンドを担当してほしい」と言われました。

しかも、マスターアップは11月だから制作期間は3カ月しかなくて、それまでに曲と効果音を全部作らないといけなかったんです。ゲームはもうほぼ完成していて、サウンドだけ入ってない状態だったんですね。

安藤:ゲームはすでに完成していたんですか! カプコンってそういうゲームの作り方をされるんですね。

松前:当時のカプコンはそうでしたね。ゲーム部分を一気に作って、最後に曲と効果音を入れるスタイル。サウンド担当者がゲームを見たり実際にプレイしたりして、それに合う楽曲や効果音を作っていくんです。

安藤:特徴的な作り方ですね。私が経験してきたゲーム制作は、サウンドも並行して作っていました。RPGだと一番キモになるバトル曲とオーバーチュアは、ゲームのイメージを広げる役目もあるので、プロデューサー的にはそこから作ってほしいというオーダーは出していましたね。

そうしてあがってきた曲を開発チーム全員で聴いてムードを高めていたので、最後に音楽を作るというやり方には驚きました。実際、その完成している『ロックマン』に曲を付けていく作業をされていったんですよね?

松前:そうですね。まず曲と効果音はこれだけ必要ですというリストがあって、それを元に作っていきました。

安藤:後に松前さんと一緒にお仕事されるすぎやまこういち先生は、『ドラゴンクエスト』の楽曲を1週間ほどですべて作られたというお話しを聞いたことがあります。『ドラゴンクエスト』も『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』も開発期間としては半年程度だったらしいですし、そう考えると3カ月というのはそれほど短いという感覚ではないのでしょうか。

松前:いやいや、ものすごく短かったですよ(苦笑)。一応試験に合格はしたものの、サウンド制作のツールは使いこなせていないし、作曲も手探り状態でしたし。曲自体も自分で打ち込んでいかなきゃいけなかったのですが、アセンブラは半分も理解できていませんでしたからね。

安藤:松前さんがカプコン所属時に関わられたタイトルって、ほとんどアクションかシューティングですよね。

松前:そうなんですよ。とくにアクションゲームが多かったですね。

安藤:後に『G.O.D ~目覚めよと呼ぶ声が聴こえ~』でRPGの楽曲も手掛けられていますけど、アクションゲームの作曲で特徴的なことや楽しい部分、逆にしんどい部分などあれば教えてもらえますか?

松前:もちろん、楽しい部分も苦しい部分もあります。アクションゲームの担当になると、チェックのために自分でゲームをプレイしなきゃいけないんですね。でも、私はアクションがすごく苦手だったので、曲を作っても自分の力だけじゃ先に進めなくて……(苦笑)。ほかの社員の方に「ちょっとやってみて」とお願いしてチェックしていましたね。

安藤:そんななか『ロックマン』の楽曲を手掛けることになるわけですけど、そもそも、この世界的な人気作の楽曲担当になったきっかけをうかがってもよろしいでしょうか。

松前:先ほどお話した『井出洋介名人の実戦麻雀』で1曲を作るという試験には、見事合格できまして。で、その年の8月頃に「12月に『ロックマン』というファミコンのゲームが出るから、それのサウンドを担当してほしい」と言われました。

しかも、マスターアップは11月だから制作期間は3カ月しかなくて、それまでに曲と効果音を全部作らないといけなかったんです。ゲームはもうほぼ完成していて、サウンドだけ入ってない状態だったんですね。

安藤:ゲームはすでに完成していたんですか! カプコンってそういうゲームの作り方をされるんですね。

松前:当時のカプコンはそうでしたね。ゲーム部分を一気に作って、最後に曲と効果音を入れるスタイル。サウンド担当者がゲームを見たり実際にプレイしたりして、それに合う楽曲や効果音を作っていくんです。

安藤:特徴的な作り方ですね。私が経験してきたゲーム制作は、サウンドも並行して作っていました。RPGだと一番キモになるバトル曲とオーバーチュアは、ゲームのイメージを広げる役目もあるので、プロデューサー的にはそこから作ってほしいというオーダーは出していましたね。

そうしてあがってきた曲を開発チーム全員で聴いてムードを高めていたので、最後に音楽を作るというやり方には驚きました。実際、その完成している『ロックマン』に曲を付けていく作業をされていったんですよね?

松前:そうですね。まず曲と効果音はこれだけ必要ですというリストがあって、それを元に作っていきました。

安藤:後に松前さんと一緒にお仕事されるすぎやまこういち先生は、『ドラゴンクエスト』の楽曲を1週間ほどですべて作られたというお話しを聞いたことがあります。『ドラゴンクエスト』も『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』も開発期間としては半年程度だったらしいですし、そう考えると3カ月というのはそれほど短いという感覚ではないのでしょうか。

松前:いやいや、ものすごく短かったですよ(苦笑)。一応試験に合格はしたものの、サウンド制作のツールは使いこなせていないし、作曲も手探り状態でしたし。曲自体も自分で打ち込んでいかなきゃいけなかったのですが、アセンブラは半分も理解できていませんでしたからね。

安藤:ハードルが高かったんですね(笑)。でも、結果として『ロックマン』の音楽は、音色や展開も含めて、松前さんが手がけた初代で確立された感があります。それもあって近年、『Mighty No.9』や『ショベルナイト』のような『ロックマン』に近いイメージのタイトルにも関わられているのかなと思いました。

松前:『ショベルナイト』の企画者は『ロックマン』で遊んで育ったそうです。それで、大人になってゲーム会社を立ち上げた際、私に音楽制作のオファーをしてくれたんです。彼は子どものころに遊んだ『ロックマン』の音楽を作った私に『ショベルナイト』の曲を作ってもらえるなんて、夢のようで信じられないとすごく喜んでいただけたんですよ。

安藤:『ショベルナイト』の楽曲も聴かせていただきましたが、まさに『ロックマン』を思わせるサウンドに仕上がっていますよね。

松前:先方からの要望が「ロックマンみたいな曲を作ってください」ってことだったので(苦笑)。

安藤:それが会話として成立することがすごい。

松前:本当にね。なんなんでしょうね(笑)。

安藤:その特徴って、「ドラマチックに移動するベースライン」にあるのではないかと思ってるんですよ。わたし自身がベーシストなんで、ベースばっかり聴いているからかもしれませんが、音色が少ないから上物のアルペジオの変化が少なくてもベースの音を加工したり動かすことで、ドラマチックな演出になるんじゃないかな、と。それが松前さん、そして『ロックマン』のサウンドの特徴ではないでしょうか。

松前:なるほど。私、パット・メセニーのファンで、なかでも『Still Life』というアルバムに収録されている「Third wind」という曲がとくにそうなんですけど、メセニーの曲はかなりベースが主張しているんですよ。それもあって、メセニーの曲が私の作曲に影響を与えている部分はあると思います。安藤さんの指摘はそういう部分なんでしょうね。

安藤:じつはわたし自身も『ロックマン』の音楽の影響を受けていて、そういった特徴的なベースラインを自分のバンドの曲でも使わせてもらっているんです(笑)。上物が変わってないけどベースが変化するという。

松前:それだけでもすごく印象が変わりますからね。

安藤:たぶん、わたしがそれを一番最初に体感した曲が『太陽にほえろ!』のオープニング曲なんです。あの曲は上物の「ダダッダダッダダッダダッ」の部分は変わってないのに、ベースだけがだんだん下がっていく構成になっていますよね。

松前:なるほど、確かにそうですね!

安藤:『ロックマン』の音楽の素晴らしさも、そこにあるんですよ。もちろん、他社さんの音楽でもそういう曲があって、たとえば『グラディウス』の序盤なんかもそうですよね。だからこの演出論は、当時のゲームミュージックコンポーザーの方たちが少ない音数の中でドラマチックさを追求する方法のひとつだったのではないかと思っているんです。

なかでも『ロックマン』の曲は、それがとても気持ちよく展開していくから、メインターゲットである男の子たちのテンションが爆上がりしたのではないでしょうか。

松前:私が意識していたのは、制限をどう克服するかって言うことと、単純なモチーフだと飽きられてしまうのでメロディアスなフレーズを繰り返して使うということだったんですよね。

安藤:それはクラシック寄りの考え方ですね。すぎやま先生も「題名のない音楽会」で、作曲はとにかくモチーフを作って、それの繰り返しだというお話しをされていたことを覚えています。

松前:そうなんですね。じゃぁ、私もすぎやま先生みたいになれるかな……ってなれないなれない(笑)。

安藤:いやいや(笑)。すぎやま先生の話が出たところで、私も在籍していたスクウェア・エニックス『ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔』のお話をうかがいたいと思います。この作品で、松前さんはすぎやま先生とお仕事されていますよね。これはどういったきっかけだったんでしょう?

松前:私、『ダービースタリオン』シリーズの曲をずっと作ってきたんですけど、すぎやま先生が作られていたG1のファンファーレをデータ化した時に、すぎやま先生にチェックをお願いするために初めてお会いしたんですよ。すぎやま先生も競馬のゲームをよく遊んでおられて、「松前さんはすごくいいメロディを書きますね」とお褒めいただいて、そのあとすぎやま先生直々にお電話で『ドラゴンクエストソード』の作曲オファーをいただいたんです。

安藤:すごい! 『ダビスタ』の音楽をすぎやま先生が聴いて「いいメロディを書くね」とおっしゃられたんですね。

松前:『ショベルナイト』の企画者は『ロックマン』で遊んで育ったそうです。それで、大人になってゲーム会社を立ち上げた際、私に音楽制作のオファーをしてくれたんです。彼は子どものころに遊んだ『ロックマン』の音楽を作った私に『ショベルナイト』の曲を作ってもらえるなんて、夢のようで信じられないとすごく喜んでいただけたんですよ。

安藤:『ショベルナイト』の楽曲も聴かせていただきましたが、まさに『ロックマン』を思わせるサウンドに仕上がっていますよね。

松前:先方からの要望が「ロックマンみたいな曲を作ってください」ってことだったので(苦笑)。

安藤:それが会話として成立することがすごい。

松前:本当にね。なんなんでしょうね(笑)。

安藤:その特徴って、「ドラマチックに移動するベースライン」にあるのではないかと思ってるんですよ。わたし自身がベーシストなんで、ベースばっかり聴いているからかもしれませんが、音色が少ないから上物のアルペジオの変化が少なくてもベースの音を加工したり動かすことで、ドラマチックな演出になるんじゃないかな、と。それが松前さん、そして『ロックマン』のサウンドの特徴ではないでしょうか。

松前:なるほど。私、パット・メセニーのファンで、なかでも『Still Life』というアルバムに収録されている「Third wind」という曲がとくにそうなんですけど、メセニーの曲はかなりベースが主張しているんですよ。それもあって、メセニーの曲が私の作曲に影響を与えている部分はあると思います。安藤さんの指摘はそういう部分なんでしょうね。

安藤:じつはわたし自身も『ロックマン』の音楽の影響を受けていて、そういった特徴的なベースラインを自分のバンドの曲でも使わせてもらっているんです(笑)。上物が変わってないけどベースが変化するという。

松前:それだけでもすごく印象が変わりますからね。

安藤:たぶん、わたしがそれを一番最初に体感した曲が『太陽にほえろ!』のオープニング曲なんです。あの曲は上物の「ダダッダダッダダッダダッ」の部分は変わってないのに、ベースだけがだんだん下がっていく構成になっていますよね。

松前:なるほど、確かにそうですね!

安藤:『ロックマン』の音楽の素晴らしさも、そこにあるんですよ。もちろん、他社さんの音楽でもそういう曲があって、たとえば『グラディウス』の序盤なんかもそうですよね。だからこの演出論は、当時のゲームミュージックコンポーザーの方たちが少ない音数の中でドラマチックさを追求する方法のひとつだったのではないかと思っているんです。

なかでも『ロックマン』の曲は、それがとても気持ちよく展開していくから、メインターゲットである男の子たちのテンションが爆上がりしたのではないでしょうか。

松前:私が意識していたのは、制限をどう克服するかって言うことと、単純なモチーフだと飽きられてしまうのでメロディアスなフレーズを繰り返して使うということだったんですよね。

安藤:それはクラシック寄りの考え方ですね。すぎやま先生も「題名のない音楽会」で、作曲はとにかくモチーフを作って、それの繰り返しだというお話しをされていたことを覚えています。

松前:そうなんですね。じゃぁ、私もすぎやま先生みたいになれるかな……ってなれないなれない(笑)。

安藤:いやいや(笑)。すぎやま先生の話が出たところで、私も在籍していたスクウェア・エニックス『ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔』のお話をうかがいたいと思います。この作品で、松前さんはすぎやま先生とお仕事されていますよね。これはどういったきっかけだったんでしょう?

松前:私、『ダービースタリオン』シリーズの曲をずっと作ってきたんですけど、すぎやま先生が作られていたG1のファンファーレをデータ化した時に、すぎやま先生にチェックをお願いするために初めてお会いしたんですよ。すぎやま先生も競馬のゲームをよく遊んでおられて、「松前さんはすごくいいメロディを書きますね」とお褒めいただいて、そのあとすぎやま先生直々にお電話で『ドラゴンクエストソード』の作曲オファーをいただいたんです。

安藤:すごい! 『ダビスタ』の音楽をすぎやま先生が聴いて「いいメロディを書くね」とおっしゃられたんですね。

松前:そうなんですよ。牧場の音楽だったと思います。「牧場の音楽をすごく心地よく聴かせていただいていますよ」って言われて。「今すぐ死んでもいい!」と思いましたね(笑)。

安藤:じつはわたしは、大学時代の4年間、場外馬券売り場でアルバイトをしていたんですよ。競馬場で流れる音楽にはファンファーレの他に馬場入りとかパドックとかがあるんですけど、松前さんが『ダビスタ』で作られた音楽はリアルの競馬場でもドンピシャにハマります。後の競馬ゲームの音楽にも影響を与えている気がするんですよね。

松前:そうですか? 『ダビスタ』が出た後に何作か競馬のゲームが出たのは知っていますが、それらのゲームを遊んだことや曲を聴いたことはなかったので、本人としては自覚していない部分ですね。

安藤:わたしは『ダビスタ』だとレース結果の掲示板の曲が好きなんです。あの曲を競馬場でそのまま流しても、まったく違和感がないと思います。

松前:そういってもらえるのはうれしいです。あの曲が完成したときは、私もツボにハマったなと確信できた自信作なので。あの時はマーチ系の曲を作ってほしいって言われていたんですが、ゲーム画面とかも見せていただいたときに閃いてできた曲なんです。

安藤:あの曲はゲームにとてもハマっていますよね。あの曲が流れると「おお、『ダビスタ』が来たな!」ってなりますから。

(後編に続く)

後編はコチラ→フリーランスになって最初の仕事は『ダービースタリオン』

■初のオリジナルアルバム『Three Movements』が完成!

松前真奈美さんが作曲家活動30周年を迎えたのをきっかけに制作された初のオリジナルソロアルバム『Three Movements』がリリース! 8BITに始まり、16BITを経てストリングスを取り入れた楽曲へと展開し、楽曲が進むにつれて同時に音源の進化も感じ取れるアルバムに仕上がっている。『ロックマン』や『エリア88』など、80年代のカプコンのゲームに親しんだゲームファンはもちろん、チップチューンや幅広くゲ-ムミュージックに親しんでいるファン必聴の内容だ。

BraveWave 公式サイト

Three Movements Bandcampサイト

松前真奈美さん Twitter

安藤:じつはわたしは、大学時代の4年間、場外馬券売り場でアルバイトをしていたんですよ。競馬場で流れる音楽にはファンファーレの他に馬場入りとかパドックとかがあるんですけど、松前さんが『ダビスタ』で作られた音楽はリアルの競馬場でもドンピシャにハマります。後の競馬ゲームの音楽にも影響を与えている気がするんですよね。

松前:そうですか? 『ダビスタ』が出た後に何作か競馬のゲームが出たのは知っていますが、それらのゲームを遊んだことや曲を聴いたことはなかったので、本人としては自覚していない部分ですね。

安藤:わたしは『ダビスタ』だとレース結果の掲示板の曲が好きなんです。あの曲を競馬場でそのまま流しても、まったく違和感がないと思います。

松前:そういってもらえるのはうれしいです。あの曲が完成したときは、私もツボにハマったなと確信できた自信作なので。あの時はマーチ系の曲を作ってほしいって言われていたんですが、ゲーム画面とかも見せていただいたときに閃いてできた曲なんです。

安藤:あの曲はゲームにとてもハマっていますよね。あの曲が流れると「おお、『ダビスタ』が来たな!」ってなりますから。

(後編に続く)

後編はコチラ→フリーランスになって最初の仕事は『ダービースタリオン』

■初のオリジナルアルバム『Three Movements』が完成!

松前真奈美さんが作曲家活動30周年を迎えたのをきっかけに制作された初のオリジナルソロアルバム『Three Movements』がリリース! 8BITに始まり、16BITを経てストリングスを取り入れた楽曲へと展開し、楽曲が進むにつれて同時に音源の進化も感じ取れるアルバムに仕上がっている。『ロックマン』や『エリア88』など、80年代のカプコンのゲームに親しんだゲームファンはもちろん、チップチューンや幅広くゲ-ムミュージックに親しんでいるファン必聴の内容だ。

BraveWave 公式サイト

Three Movements Bandcampサイト

松前真奈美さん Twitter

テキスト:風のイオナ(FLOOR25) ゲームと音楽と旅と自転車が好きな東京在住フリーライター&エディター。最近は地下アイドルグループDORCAのプロデューサー業もやってます。

ツイッターアカウント→風のイオナ@ハイパーいおなぴ@ionadisco

シシララTV オリジナル記事